- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

Douglas Coupland (1961), "Generation X: Tales for an Accelerated Culture" (1991) - Bret Easton Ellis (1964), "American Psycho" (1991) - Jay McInerney (1955), "Bright Lights, Big City" (1984) - Nicholson Baker (1957), "The Mezzanine" (1986) - Jill Eisenstadt (1963), "From Rockaway" (1987) - ...

Last update : 11/11/2016

William Strauss (1947-2007) et Neil Howe (1951) ont sans doute les premiers formalisé la notion d'attitudes générationnelles, le fait que toute génération partage certaines attitudes à l'égard de l'existence ("Generations", 1991). Démographes, sociologues, marketeurs, spécialistes divers des catégorisations sociales et culturelles, ont donc identifié, intercalée entre les "baby-boomers" de l'après-guerre (nés en 1946-1964) et les "millennials" (nés en 1982-2000), une génération de femmes et d'hommes occidentaux, la "génération X", qui ont en commun d'être nés entre 1965-1985, d'avoir vécu leur jeunesse durant les années 1980-1990, d'avoir ainsi connu l'augmentation des divorces et d'innombrables progrès technologiques, le début du Web, la "McDonaldisation", la "Métrosexualité", la "VOD", la "Vente en ligne", les premiers réseaux de contact sur internet, les blogs, mais aussi la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide, la guerre du Koweit, la fin de l'URSS..

C'est un roman de Douglas Coupland, "Generation X: Tales for an Accelerated Culture" (1991), qui permit aux médias d'amplifier cette catégorisation en décrivant une génération en rupture totale avec celle des "baby-boomers", leurs parents, en crise de positionnement et de valeurs, saturée par les médias, en crise d'expression si ce n'est une anxiété latente dans un monde qui s'accélère et se vide de ses opportunités économiques et sociales. L'écriture se veut ici dépassionnée, froide, indifférente, écriture et regard qui la nourrit vont extirper du quotidien mille détails jusque-là latent, mille objets jusque-là non littérairement visibles, fascinés par un existence entièrement vouée aux jeux des apparences, et qui, au détour d'un acte ou d'un objet, semble entrevoir une possible vérité. Et cette écriture singulière, chose étrange, empêche comme nativement toute adaptation cinématographique ...

(Raising Arizona, Joel Coen, 1987, with Nicolas Cage, Holly Hunter)

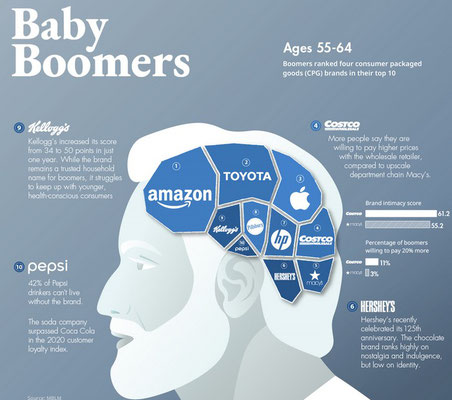

From "The Most Loved Brands, by Generation", des études réalisées à partir des marques et de leurs relations avec les consommateurs permettent de distinguer trois catégories générationnelles : les "Gen Z and Millennials (18-34)", la génération des 18-34 ans nourrie à la Playstation, les "Gen X (35-54)", génération des 35-54 ans qui s'est développée dans un contexte technologique différents de la génération précédente mais a adopté nombre de dispositifs (smartphones, tablettes) autour d'une marque emblématique (Apple), enfin les "Baby Boomers (55-64)", la génération des 55-64 ans, la génération la plus influente des consommateurs et qui contrôle aux Etats-Unis près de 70% des revenus, à l'aube du XXIe siècle (2020@Visual Capitalist),...

Douglas Coupland (1961)

Né dans une base canadienne de l'OTAN, à Baden-Söllingen (Germany) où son père était médecin, Douglas Coupland devient " visual artist" et "graphic designer" après des études poursuivies à Vancouver (Emily Carr University of Art and Design), en Italie (European Design Institute, Milan), puis au Japon(Hokkaido College of Art & Design, Sapporo). Sans formation littéraire, il commence alors à écrire pour des magazines, notamment pour le Vancouver Magazine, et devient ainsi, "par accident", en 1991, avec "Generation X: Tales for an Accelerated Culture", le porte-parole médiatique d'une génération née dans les années 1960 et en pleine crise d'angoisse et de positionnement face à celle de leurs parents, les "baby-boomers".

Dans ses ouvrages suivants, plus d'une douzaine, comme dans ses oeuvres artistiques, Coupland poursuit sa restitution satirique de la "way of life" nord-américaine de notre temps, rompant toutes frontières entre fiction et non-fiction, et se focalisant sur les relations sociales d'une jeunesse qui comble son ennui en s'adonnant corps et quasi âme aux jeux des médias et de la technologie, voire un brin de surnaturel en fin de parcours : "Shampoo Planet" (1992) - la génération des "Global Teens " élevés dans l'univers des "computers" et de la "music videos" - , "Life after God" (1994) - Coupland restitue dans ses nouvelles son adolescence dépourvue de tout sentiment religieux - , "Microserfs" (1995) - de jeunes programmeurs insatisfaits de vivre au sein d'une "big corporate culture - , "Girlfriend in a Coma" (1998) - un morceau des The Smith, une jeune fille de 17 ans tombée dans le coma entrevoit la fin du monde et se réveille dix-sept ans plus tard dans un univers qui, s'il a technologiquement évolué, son petit ami lui semble ne pas avoir décroché de l'adolescence - , "Miss Wyoming" (2000) - un "hard-living movie producer" et une "former child beauty" qui se perdent à vouloir s'aimer - , "All Families Are Psychotic" (2001) - comédie sur les dysfonctionnements de la famille - , "Hey Nostradamus!" (2003) - inspiré par le massacre de Columbine High School en 1999 dans le Colorado et portrait d'une jeunesse perdue - , "Eleanor Rigby" (2005) - un morceau des Beatles, la solitude des jeunes femmes pas trop sexy et leur place en ce monde - , "Generation A" (2009), - le "retour" de la Génération X" -, "Worst. Person. Ever" (2013)...

Douglas Coupland, "Generation X: Tales for an Accelerated Culture" (Génération X, 1991)

"Rejetant les promesses consuméristes de l’American Way of Life, Dag, Claire et Andy ont fui leur destinée toute tracée pour le désert californien. Génération X suit leurs déambulations nocturnes dans les bars de Palm Springs et observe, avec la rigueur de l’entomologiste, le chamboulement cynico-festif de toutes les valeurs. Un vrai contre manuel de savoir-vivre à l’usage de toutes les générations !" (Editions Robert Laffont, 10-18).

Roman à trois personnages, Andy, Dag et Claire ont tout quitté pour se retrouver à Palm Springs, perdu dans le désert californien, non pour fuir une catastrophe, un drame, mais tout simplement pour avoir perdu semble-t-il toutes illusions. Andy, celui qui raconte, a abandonné une carrière prometteuse, Dag a rompu avec l'atmosphère branchée du marketing, Claire a quitté son innombrable et envahissante famille, son père, ses diverses épouses, ses frères, soeurs, demi-frères et demi-soeurs. Ils ont fui le monde stéréotypé des baby-boomers, mais comme il faut bien continuer à vivre, ils se reconstituent à leur manière au gré d'histoires qu'ils se racontent, de souvenirs et de rencontres, avec en marge de leurs réflexions, des notes, des slogans, des pubs, comme autant de petits instantanés satiriques marquant leur chemin ("dans le nouvel ordre mondial, tu compteras peut-être pour rien") et poursuivant malgré tout des bribes d'éternité comme elles viennent : "je voudrais m'allonger, écrit Andy en fin de l'ouvrage, sur les rochers coupants de Baja, qui ressemblent à des cerveaux. je voudrais m'allonger sur ces rochers, pas une plante autour de moi, des gouttes d'eau de mer sur les doigts et ce soleil chimique qui brûle au centre du ciel. On n'entendra rien, le silence parfait, juste moi et l'oxygène, le vide dans ma tête, avec les pélicans qui plongent dans l'océan sur des poissons luisants comme des billes de mercure. Des fines coupures causées par les rochers coulera du sang qui séchera aussi vite qu'il sort, et mon cerveau deviendra un mince cordon blanc tendu jusqu'à la couche d'ozone et vibrant comme une corde de guitare.."

"Il n'y a pas de climat à Palm Springs, pas plus qu'à la télé. Pas de classe moyenne non plus, et en ce sens l'endroit est médiéval. Dag prétend qu'à chaque fois qu'on qu'un habitant de la planète se sert d'un trombone, met de l'adoucissant dans sa lessive ou regarde une reprise de HeeHaw à la télé, un résident de Coachella Valley touche un centime. Il a sûrement raison. Claire fait remarquer que les riches du coin paient les pauvres à tailler les épines de leurs cactus. "J'ai aussi remarqué qu'ils ont tendance à jeter leurs plantes d'intérieur plutôt que de s'en occuper. Mon Dieu. Imaginez à quoi ressemble leurs gosses." Tout cela n'empêche pas que nous ayons choisi de vivre ici, car cette ville est incontestablement un sanctuaire loin de la classe moyenne. Et nous n'habiterons sûrement pas le quartier le plus huppé que la ville ait à proposer. Loin de là. Il existe ici des quartiers où, quand on aperçoit quelque chose qui brille dans un carré bien tondu de gazon des Bermudes, on peut être sûr qu'un dollar d'argent traîne par terre. Là où nous habitons, dans des petits bungalows qui se partagent une cour et une piscine en forme de rein, un reflet dans le gazon signifie une bouteille de scotch cassée ou une poche d'anus artificiel qui a échappé aux griffes gantées du balayeur.."

"Microserfs", by Douglas Coupland (1995)

En 1995, Coupland a offert l'un des premiers portraits compassionnels et nuancés de la culture geek. Il montre que derrière le jargon technique et l'obsession pour le code se cachent des êtres humains avec des besoins universels : l'amour (la relation maladroite de Daniel avec Karla), l'amitié, la peur de l'échec, le deuil (la relation de Daniel avec son père après un AVC de ce dernier) et le désir de créer du sens.

Le titre lui-même est un jeu de mots entre "Microsoft" et "serfs" (serfs). Les personnages sont-ils des individus ou les serviteurs d'un système ? Le roman nous entra^ne dans leur tentative de quitter le monde des "Microserfs" pour celui des "Micro-Selfs" (des micro-soi), pour se construire une identité propre, avec un corps, des émotions et une vie sociale en dehors de l'écran...

Microserfs est un roman épistolaire qui se présente sous la forme du journal intime informatique de Daniel Underwood, un programmeur de 26 ans travaillant comme testeur de logiciels chez Microsoft à Redmond.

- La vie chez Microsoft (la première partie) ...

Daniel décrit la vie quasi-monastique des "serfs" de Microsoft : des journées interminables dans un cube, une obsession pour le code, une nourriture gratuite et des loisirs centrés autour des jeux vidéo et de la culture geek. Lui et ses colocataires-collègues (Todd, Susan, Bug) vivent dans une "maison de nourriture-brain" (brain-food), une métonymie de leur existence où l'esprit est nourri au détriment du corps et de l'âme. Leur univers est régi par la figure quasi-divine de Bill Gates, dont les passages dans les couloirs sont relatés comme des apparitions.

- Le grand départ et la start-up (la deuxième partie) ...

L'élément déclencheur est l'arrivée de Michael, un ancien "wunderkind" de Microsoft qui a quitté le géant pour créer sa propre société. Séduits par son idée de développer un logiciel de "plasticité corporelle virtuelle" (un précurseur des avatars), Daniel et ses amis quittent la sécurité de Microsoft pour le pari risqué d'une start-up dans la Silicon Valley, en Californie.

La deuxième partie du roman suit les hauts et (surtout) les bas de cette aventure entrepreneuriale. C'est là que le vrai sujet du livre émerge : en quittant l'écosystème clos de Microsoft, les personnages sont forcés de se confronter au monde réel, à leurs relations, à leurs familles, à leurs angoisses existentielles et à leur propre identité en dehors du code.

Un moment charnière ...

La fin de l'ère des grandes corporations paternalistes (comme Microsoft) et le début de la frénésie des start-ups des années 90. Il montre l'excitation créative, mais aussi l'incertitude financière, la pression immense et la précarité de cette nouvelle économie.

Coupland invente et documente le langage de cette nouvelle génération. Le livre est truffé de termes techniques, de références à la pop culture (Lego, Star Wars), et de néologismes qui décrivent un état d'esprit ("Option Paralysis", "Intelligence Fetish"). La forme même du journal, avec ses entrées courtes, ses listes et ses pensées fragmentées, imite le flux de conscience d'un esprit formaté par l'informatique.

"Microserfs" est un roman sœur de Generation X. Il applique les thèmes du désenchantement et de la recherche de sens propres à la Génération X au microcosme de l'industrie technologique. Ces personnages ne fuient pas vers le désert comme dans Generation X, mais tentent de créer des poches d'humanité au cœur même du monde numérique qu'ils ont contribué à bâtir.

"JPod", written by Douglas Coupland which was published in 2006 ...

C'est le roman le plus célèbre de Douglas Coupland, une virée mortelle dans la nouvelle race de travailleurs technologiques du XXIe siècle . Ethan Jarlewski et cinq collègues dont le nom de famille commence par « J et » sont bureaucratiquement bloqués dans jPod, un vide architectural sans issue en marge d’une énorme société de conception de jeux de Vancouver. Les jPodders mènent une bataille quotidienne contre les demandes d’un personnel de marketing débile, qui torture quotidiennement les employés avec des évolutions des plus loufoques à des jeux qui le sont déjà. Pendant ce temps, la vie personnelle d’Ethan est façonnée (ou distordue) par des phénomènes aussi disparates que Hollywood, les plantations de marijuana, le trafic des êtres humains, la danse de salon et la croissance de la Chine. L’univers de JPod est amoral, effronté et vertigineusement ... rien ....

"Oh God. I feel like a refugee from a Douglas Coupland novel."

"That asshole."

"Who does he think he is?"

"Come on, gays, focus. We've got a major problem on our hands."

The six of us were silent, but for our footsteps. The main corridor's muted plasma TVs blipped out the news and sports, while coworkers in longsleeved blue and black T-shirts oompah-loompahed in and out of laminateaccess doors, elevated walkways, staircases and elevators, their missions inscrutable and squirrelly. It was a rare sunny day. Freakishly articulated sunbeams highlighted specks of mica in the hallway's designer granite. They looked like randomized particle events.

Mark said, "I can't even think about what just happened in there."

John Doe said, "I'd like to do whatever it is people statistically do when confronted by a jolt of large and bad news."

I suggested he ingest five milligrams of Valium and three shots of hard liquor or four glasses of domestic wine.

"Really?"

"Don't ask me, John. Google it."

"And so I shall."

Cowboy had a jones for cough syrup, while Bree fished through one of her many pink vinyl Japanese handbags for lip gloss—phase one of her well-established pattern of pursuing sexual conquest to silence her inner pain."

"—Oh mon Dieu! J’ai l’impression d’être un réfugié d’un roman de Douglas Coupland.

—Ce trou-du-cul.

—Il se prend pour qui?

—Allez, les gars, on se concentre. On a un problème majeur sur les bras.

Nous étions tous les six silencieux, exception faite du bruit de nos pas. Les téléviseurs plasma du couloir principal émettaient en sourdine les infos et les résultats sportifs, tandis que des collègues en t-shirts à manches longues bleu et noir apparaissaient et disparaissaient, tels

des Oompa-Loompas, par des portes d’accès en stratifié, des galeries surélevées, des escaliers et des ascenseurs, leurs missions insondables et loufoques. C’était une rare belle journée. Des rayons de soleil bizarrement articulés faisaient ressortir des grains de mica dans l’élégant granit

du corridor. On aurait dit des collisions de particules aléatoires.

—J’arrive même pas à penser à ce qui vient de se passer, a lancé Mark.

—J’aimerais faire ce que les gens font statistiquement quand ils se ramassent une mauvaise nouvelle monumentale, a dit John Doe.

Je lui ai suggéré d’avaler cinq milligrammes de Valium et trois doses d’eau-de-vie ou quatre verres de vin du cru.

—Sérieux?

—Ne me demande pas, John. Regarde sur Google.

—Et c’est ce que je vais faire.

Cow-boy carburait au sirop contre la toux, tandis que Bree farfouillait dans un de ses nombreux sacs à main japonais en vinyle rose à la recherche de gloss– la première phase de sa méthode bien rodée de conquête sexuelle visant à museler sa souffrance intérieure.

Le seul membre silencieux de notre groupe de six était Kaitlin, arrivée tout juste la veille dans notre open-space.

Elle marchait avec nous principalement parce qu’elle ne connaissait pas encore le chemin entre la salle de réunion et nos box. On ne sait pas très bien si Kaitlin est ennuyeuse ou réfractaire à l’idée de sympathiser, mais d’un autre côté aucun de nous n’a vraiment déployé son charme.

On est passés devant Warren, du studio de motion capture.

—Yo! les jPoders! Une tortue! Super!

Il a levé les pouces.

—Merci, Warren. On sent tous l’amour qui règne dans cette pièce.

Visiblement, grâce au miracle des textos, Warren et à peu près tout le monde dans la boîte étaient à présent au courant de notre triste sort, que voici: au cours de la réunion marketing du jour, nous avons appris que nous devions désormais insérer rétroactivement un personnage de tortue câlin et charismatique dans notre jeu de skate, qui en est déjà à presque un tiers de son cycle de production. Oui, vous avez bien lu, un personnage de tortue– dans un jeu

de skate-board.

La réunion longue de trois heures s’était tenue dans une salle d’une capacité de deux cents places surnommée lerectum climatisé. J’avais essayé de faire passer le temps plus vite en prétendant être doté d’une vision surpuissante: je pouvais voir le dioxyde de carbone entrer dans le nez et la bouche de tout le monde et en sortir– il était violet. Ça m’avait rappelé cette légende urbaine à propos du produit chimique qu’ils mettent dans les piscines pour déceler

si quelqu’un urine. Puis je m’étais demandé si Léonard de Vinci avait un jour inhalé les particules d’oxygène que j’étais en train de respirer, ou s’il avait un jour dû se farcir une réunion marketing. Qu’est-ce que ça aurait donné?

«Léo, merci pour ta contribution, mais nos études indiquent que, lorsqu’ils voient Mona Lisa sourire, ils veulent un sourire sexy, enjôleur, pas ce petit rictus sinistre qu’elle affiche. En outre, je ne sais pas de quel placard Michel-Ange essaie de sortir avec ce David à poil, mais mon Dieu,

collez-lui une couche pronto. Prochaine question à l’ordre du jour: la Perspective. Engouement passager ou réelle occasion de remporter la mise? Mais d’abord, Katie va nous parler de la journée Jeans de vendredi, et ensuite on fera une pause muffin de dix minutes.»

Mais j’avais été tiré de ma rêverie par le mot «tortue», prononcé par le Chef Sans Peur– notre nouveau responsable marketing, Steve. J’avais levé la main et demandé de manière somme toute raisonnable: —Excuse-moi, Steve, tu as bien dit une tortue? ..."

( Douglas Coupland, 2006, éditions Au diable vauvert, 2010)

JPod (2006) est le roman-frère de Microserfs (1995). Si ce dernier dépeignait l'optimisme naïf des débuts de l'ère informatique, JPod plonge dans le cynisme et l'absurde du monde du travail au 21ème siècle, dans l'industrie du jeu vidéo.

Nous suivons Ethan Jarlewski et ses collègues programmeurs, tous condamnés à travailler dans le "jPod", un secteur de l'entreprise où leurs noms de famille commencent par la lettre "J". Leur travail est aliénant : ils sont chargés de concevoir un jeu vidéo skateboard réaliste, mais la direction marketing leur impose sans cesse des modifications absurdes, comme ajouter un personnage de "Kevin le Nazi" pour "rendre le jeu plus mignon" ou intégrer une version pixellisée de la tortue Franklin.

Le récit, fragmenté, mêle le journal d'Ethan à une série de digressions surréalistes (listes, codes QR, pages entières de chiffres "aléatoires", publicités), créant une forme littéraire qui reflète la surcharge informationnelle et le bruit constant de la vie moderne. La trame narrative elle-même est un joyeux chaos : la mère d'Ethan écrit un roman policier, son père cultive de la marijuana et entretient une relation avec une actrice, et un gang de trafiquants chinois dirigé par... Ronald McDonald en personne, vient semer le trouble.

Les personnages du jPod sont hautement qualifiés, intelligents et créatifs, mais leur travail est dénué de sens, dicté par les caprices du marché et l'incompétence de la gestion. Ils sont des "esclaves bien payés" dans un système qu'ils méprisent mais dont ils dépendent pour leur survie. Coupland explore l'idée que même dans les industries "cool", l'âme est broyée par la logique commerciale. Ethan et ses amis sont constamment à la recherche de quelque chose de "réel". Cette quête est rendue presque impossible par le fait que leur vie entière est médiatisée par les écrans, le branding et la culture corporate. Leur humour noir et leurs blagues internes sont à la fois un mécanisme de survie et une barrière qu'ils érigent contre l'artificialité du monde extérieur.

JPod a anticipé avec une précision déconcertante notre rapport actuel au travail (les "bullshit jobs"), la culture des start-ups, l'omniprésence de la publicité et l'absurdité des algorithmes qui régissent nos vies. L'audace formelle du livre (mélange de texte, de visuels, de listes) reste frappante et influence encore des auteurs aujourd'hui. Malgré leur cynisme, les habitants du jPod forment une tribu soudée. Leur dynamique est crédible et on s'attache à leur quête collective de sens. C'est une capsule temporelle parfaite du milieu des années 2000, capturant l'essor de Google, la culture geek naissante et l'anxiété pré-crise de 2008.

Beaucoup des absurdités que JPod dénonçait avec un humour noir sont devenues notre normalité. Le fait que nos vies soient traquées et monétisées par les GAFAM, que le travail s'immisce dans notre vie privée, n'est plus une révélation, c'est une réalité acceptée. L'effet de choc et de satire a perdu de sa force pour le lecteur contemporain qui baigne dedans....

Bret Easton Ellis (1964)

Né à Los Angeles, issu de la "middle class" californienne, une enfance marquée par la violence de son promoteur immobilier de père, Bret Easton Ellis atteint une soudaine, et sulfureuse, notoriété médiatique avec "Less Than Zero" (1985) et "The Rules of Attraction" (1987), qui content tous deux le vide déjanté d'une bande d'étudiants des années 1980 -, puis, se focalisant sur un seul personnage, " American Psycho" (1991), alors qu'il n'a même pas qu'il n'a même pas trente ans. Ellis ne s'interroge pas sur le monde mais vit son monde, ses fêtes, ses cours, la drogue, ses ballades en voiture, ses rencontres, avec, en arrière-fonds, comme une angoisse irrépressible - métaphore d'un vide d'existence sidéral - que l'écriture, une écriture hyperréaliste, minimaliste, fortement trempée à cette représentation du monde si singulière que structurent la télévision et le cinéma, permet de vivre et donner sens.

Auteur emblématique de cette fameuse génération des "X writers", il est de ceux que ce nouveau monde médiatisé des apparences, d'une existence intégralement vouée au savoir-être consumériste, au "name dropping", porte en lui le risque d'une totale perte d'identité qui peut autant basculer dans l'apathie que dans la violence paranoïaque. Faute d'aspiration, faute d'inspiration, diront certains, Patrick Bateman, dans "American Psycho", yuppie qui ne pense pas, le jour, si ce n'est à travers ses gadgets électroniques, ses marques vestimentaires et ses "parties de baise" cliniquement décrites ("tout en en baisant une avec un préservatif, tandis que l'autre s'emploie à me sucer les couilles, les lapant comme un chien, je contemple la peinture sur soie d'Angelis accrochée au-dessus du lit, imaginant des flaques, des geysers de sang..."), serial killer la nuit, est le prototype de ce "social copy-killer" que semble générer le vide d'une société de nantis ancrée dans la superficialité et la self-célébration.

Son écriture froide, détaillée, monotone tant elle ne s'adonne qu'à la superficialité d'un certain statut social, traduite dans une trentaine de langues, constituera un modèle pour une génération d'auteurs aux quatre coins de cette planète. Les ouvrages suivants, décrits comme des "dystopies", ne semblent pas tant constituer des fictions enfermant les siens, personnages, écrivain et lecteurs, dans un cauchemar existentiel sans fin, mais se laissent dominer par une inspiration médiatique qui impose comme seul univers culturel viable le thriller, des auteurs comme Robert Ludlum (Glamorama, 1998), Raymond Chandler (Imperial Bedrooms, 2010) et Stephen King (Luna Park, 2005). La boucle semble alors bouclée, l'écriture cède à l'utopie du cinéma, des séries, de l'image pour tout dire..

Less Than Zero (1985)

C'est le roman qui a propulsé Bret Easton Ellis, alors âgé de 21 ans seulement, sur le devant de la scène littéraire. Le livre suit Clay, un étudiant de 18 ans à la dérive, qui rentre à Los Angeles pour les vacances de Noël après un semestre dans un collège de l'Est. Le récit, fragmentaire et délibérément vague, n'est pas construit autour d'une intrigue traditionnelle. Il s'agit plutôt d'une succession de scènes, de "snapshots" de la vie de Clay. Nous le suivons alors qu'il retrouve ses amis d'enfance – Rip, Julian, Blair et une galerie d'autres personnages riches et oisifs – et erre d'une fête luxueuse en piscine en boîte de nuit, de rencontres sexuelles désincarnées en séances de visionnage de vidéos snuff, le tout dans un brouillard constant de drogue, d'alcool et d'ennui.

Le Los Angeles de Clay n'est pas la cité des anges, mais un enfer clinquant et déserté, éclairé par les néons des panneaux publicitaires et vidé de toute humanité. La menace et la violence sont toujours en filigrane, pourtant les personnages y réagissent avec la même apathie qu'à tout le reste.

L'Aliénation et l'Apathie Générationnelle est le thème cardinal du roman. Clay et ses amis sont les enfants gâtés du capitalisme triomphant des années Reagan. Ils ont tout l'argent qu'ils veulent, mais absolument aucun but, aucune passion, aucune émotion authentique. Leur ennui n'est pas un simple malaise adolescent ; c'est un état existentiel, un vide abyssal que rien ne peut combler, ni la cocaïne, ni le sexe, ni la consommation effrénée. La phrase qui revient comme un leitmotiv, "People are afraid to merge" ("Les gens ont peur de fusionner"), symbolise leur incapacité profonde à créer des liens véritables.

Le roman est structuré comme un anti-conte de Noël. Le retour à la maison pour les fêtes, traditionnellement un moment de chaleur et de réconfort, se révèle être une descente aux enfers. Clay revient avec un reste d'innocence, une certaine capacité à être choqué, qu'il perd progressivement au contact de la réalité de son monde : la prostitution de son ami Julian pour payer ses dettes, la banalisation de la pornographie infantile, l'indifférence face à la mort. C'est un processus de désensibilisation accéléré.

Ellis dresse un parallèle constant entre la consommation de biens et la consommation de personnes et d'expériences. Les personnages "achètent" des vêtements, de la drogue, des voitures, des restaurants, et traitent leurs relations interpersonnelles avec la même logique transactionnelle. Ils sont eux-mêmes des produits, lisses, beaux et vides de l'intérieur, à l'image du monde qu'ils habitent.

La prose de Ellis est volontairement plate, clinique et répétitive. Les phrases sont courtes, le vocabulaire est limité, les dialogues sont vides de sens. Ce choix stylistique n'est pas une faiblesse, mais la force du livre. Il reflète parfaitement l'état mental des personnages : une conscience anesthésiée, incapable de formuler des pensées complexes ou des émotions profondes. Le lecteur est plongé dans cette torpeur et ressent physiquement l'ennui et le vide qui habitent Clay.

"Les gens ont peur de se retrouver sur les autoroutes de Los Angeles. C'est la première chose que j'entends quand je reviens en ville. Blair vient me chercher à l’aéroport de L.A et marmonne ça pendant que sa voiture gravit la rampe d'accès. Elle dit : « Les gens ont peur de se retrouver sur les autoroutes de Los Angeles. » Cette phrase ne devrait pas m'ennuyer, mais elle s'incruste désagréablement dans mon esprit. Plus rien ne semble important. Ni que j'aie dix-huit ans, que nous soyons en décembre et que le vol ait été plutôt pénible, avec ce couple de Santa Barbara assis en face de moi en première classe et qui a passé son temps à se saouler.

Ni la boue qui, plus tôt dans la journée, devant un aéroport du New Hampshire, a éclaboussé le bas de mes jeans, brusquement froids et collants. Ni la tache sur le bras de ma chemise humide et fripée, qui ce matin était propre et repassée de frais. Ni la déchirure au col de ma veste grise à carreaux qui me paraît vaguement plus « côte Est » que ce matin, surtout en comparaison des jeans serrés de Blair et de son t-shirt bleu pâle.

Tout cela semble s'effriter sous l'impact de cette seule phrase. Je crois plus facile d’entendre que les gens ont peur de se retrouver plutôt que « Je suis presque sûre que Muriel est anorexique », ou le chanteur a la radio qui hurle à propos des ondes magnétiques. Rien d’autre ne m'importe que ces treize mots. Ni le vent chaud qui paraît propulser la voiture sur l’asphalte vide, ni la vague odeur de marijuana qui imprègne encore faiblement la voiture de Blair. La situation se résume à ceci : je suis un garçon qui rentre chez lui pour un mois, je viens de retrouver une fille que je n'ai pas vue depuis quatre mois, les gens ont peur de se retrouver.

Blair sort de l'autoroute et s'arrête à un feu rouge. Une violente bourrasque fait osciller la voiture quelques instants, puis Blair sourit, dit quelque chose à propos de la capote qu’on pourrait peut-être baisser, et change de station de radio. Sur le chemin de chez moi, Blair doit s'arrêter à cause de cinq cantonniers qui soulèvent de la chaussée les palmiers arrachés pendant la tempête, jettent les palmes et les morceaux d'écorce morte dans un gros camion rouge, et Blair sourit de nouveau. Elle s'arrête devant chez moi, la grille est ouverte, je descends de voiture, je suis surpris par la chaleur sèche de l’air. Je reste là un bon moment, puis Blair, qui m’a aidé à sortir les valises de la malle, me sourit et demande : « Qu’est-ce qui cloche? » Je lui dis : « Rien », et Blair ajoute : « Tu es pâle. » Je hausse les épaules, nous nous disons au revoir, elle remonte dans sa voiture et démarre.

Il n'y a personne à la maison. L'air conditionné fonctionne, une odeur de pins flotte dans les pièces. Je trouve un mot sur la table de la cuisine, qui m'apprend que ma mère et mes sœurs sont sorties faire des courses pour Noël. D'où je suis, je vois le chien endormi au bord de la piscine, je remarque sa respiration régulière, son poil ébouriffé par le vent. Je monte à l’étage, croise la nouvelle bonne qui me sourit et paraît deviner qui je suis, je passe devant les chambres de mes deux sœurs, où rien ne semble avoir changé, sinon quelques posters fixés aux murs, et j'entre dans ma chambre, où rien n'a bougé depuis mon départ. Les murs sont toujours blancs; les disques à la même place; personne n'a touché à la télévision; les stores vénitiens sont ouverts, exactement comme je les ai laissés ..."

(Traduit de l’américain par Brice Matthieussent, 1018)

"Less Than Zero" a fonctionné comme un choc pour la société américaine. Il a mis à nu la face sombre du "rêve" des années 80, dépeignant une jeunesse perdue dans le matérialisme et l'hédonisme. L'écriture "minimaliste" et l'absence de jugement moral de l'auteur étaient novatrices. Ellis ne condamne pas ses personnages ; il se contente de les montrer, laissant au lecteur le soin d'être horrifié. Le livre crée une sensation de malaise et de menace latente qui est extrêmement puissante. L'angoisse ne vient pas d'événements spectaculaires, mais de l'accumulation de détails glaçants et de l'impression que tout peut basculer à tout moment dans l'horreur absolue.

Certes, le cycle sans fin de fêtes, de drogues et d'ennui peut être perçu comme monotone, bien que ce soit là encore un choix délibéré pour transmettre l'essence de cette existence. Les personnages sont délibérément vides. Ellis ne cherche pas à expliquer leur mal-être par des traumatismes d'enfance ; il le présente comme un fait, un symptôme de leur époque.

L'apport de "Less Than Zero" à la littérature fut considérable. C'est l'Acte de Naissance du "Brat Pack" Littéraire : avec Jay McInerney (Bright Lights, Big City), Ellis a défini un nouveau courant littéraire centré sur la jeunesse urbaine, riche et désillusionnée. Le livre a brisé le mythe de la vie idyllique des adolescents privilégiés, révélant la toxicité et la désintégration morale qui pouvaient se cacher derrière les portes des manoirs de Beverly Hills.

C'est un roman essentiel pour comprendre une certaine facette de l'Amérique, mais aussi pour appréhender les racines du malaise contemporain...

The Rules of Attraction (1987)

Set at a small, affluent liberal-arts college in New England at the height of the Reagan 80s, The Rules of Attraction is a startlingly funny, kaleidoscopic novel about three students with no plans for the future–or even the present–who become entangled in a curious romantic triangle. Bret Easton Ellis trains his incisive gaze on the kids at self-consciously bohemian Camden College and treats their sexual posturings and agonies with a mixture of acrid hilarity and compassion while exposing the moral vacuum at the center of their lives. Lauren changes boyfriends every time she changes majors and still pines for Victor who split for Europe months ago and she might or might not be writing anonymous love letter to ambivalent, hard-drinking Sean, a hopeless romantic who only has eyes for Lauren, even if he ends up in bed with half the campus, and Paul, Lauren’s ex, forthrightly bisexual and whose passion masks a shrewd pragmatism. They waste time getting wasted, race from Thirsty Thursday Happy Hours to Dressed To Get Screwed parties to drinks at The Edge of the World or The Graveyard. The Rules of Attraction is a poignant, hilarious take on the death of romance....

Une descente aux enfers, ses héros, des étudiants issus de la bonne bourgeoisie, d'une dérive à l'autre, toute une génération peinte en négatif et révélant avec une écriture rapide et brute toutes les impasses des désirs, des urgences existentielles, des manques...

"The Rules of Attraction" est le deuxième roman de Bret Easton Ellis, publié en 1987, entre le succès fracassant de "Less Than Zero" et le scandale monumental d' "American Psycho". L'histoire se déroule au début des années 1980 dans le campus fictif et huppé de Camden College, une université du New England. Le récit est fragmenté, raconté en courts fragments à la première personne par une multitude de narrateurs, dont trois personnages principaux se croisent et se percutent ...

- Paul Denton, un étudiant bisexuel, cynique et désenchanté, qui est amoureux de Sean Bateman, le frère cadet de Patrick Bateman (le protagoniste d'American Psycho). Il est lucide sur sa propre misère et celle des autres, mais impuissant à y changer quoi que ce soit.

- Lauren Hynde, une étudiante idéaliste et romantique qui prétend vouloir "rester pure" en attendant le grand amour, mais qui sombre dans une série de relations décevantes et d'expériences auto-destructrices. Elle est obsédée par Victor, un ex-petit ami parti faire le tour de l'Europe, qui ne lui écrit jamais.

- Sean Bateman, un dealer et étudiant manipulateur, amoral et profondément nihiliste. Il prétend avoir une relation avec Lauren, alors qu'en réalité, leur liaison est presque inexistante, construite sur des mensonges et des désirs projetés. Il incarne l'apathie et la vacuité la plus totale.

Autour de ce triangle dysfonctionnel gravite une galerie de personnages tout aussi perdus, drogués, alcooliques et désespérés, dont les monologues intérieurs se mêlent à la trame principale pour peindre un tableau d'une génération en perte de repères.

L'Échec de la Communication et l'Impossibilité de la Connexion, thème central du roman. La structure même du livre, avec ses narrateurs multiples et ses points de vue subjectifs, démontre que les personnages sont incapables de se comprendre. Ils parlent, couchent ensemble, se droguent ensemble, mais ne se connectent jamais véritablement. Leurs relations sont basées sur des malentendus, des projections et des mensonges. La fameuse scène où Sean et Lauren, chacun de son côté, racontent une "relation" qui n'a quasiment pas existé, est l'illustration parfaite de ce thème.

Les personnages de 'The Rules of Attraction" n'ont pas de passions, de convictions politiques ou d'ambitions réelles. Leurs vies sont rythmées par des fêtes, de l'alcool, de la drogue et des aventures sexuelles sans lendemain. Leur ennui est profond et constitue le moteur (ou l'absence de moteur) de leurs actions. La fameuse réplique de Sean, "Je ne ressens rien", résume cet état d'esprit.

Ellis porte un regard acerbe sur l'élite américaine. Les étudiants de Camden sont des enfants gâtés, héritiers d'une richesse qui ne leur apporte aucun bonheur. L'université, supposée être un lieu d'apprentissage et d'émancipation, n'est qu'un décor pour une débauche stérile et une vacuité intellectuelle. L'éducation est un accessoire, une formalité dans leur descente aux enfers.

Le titre est ironique. Il n'y a pas de "règles" dans l'attraction, seulement du chaos et de l'égoïsme. L'amour est une illusion que les personnages tentent désespérément de saisir (surtout Paul et Lauren) mais qui leur échappe constamment. Le sexe est dénué d'intimité, mécanique et souvent décevant. Il s'agit d'une consommation de plus, au même titre que la cocaïne ou l'alcool.

La technique narrative fragmentée n'est pas qu'un gadget. Elle plonge le lecteur directement dans le tourbillon confus et égocentrique de la vie des personnages. L'absence d'un narrateur omniscient pour donner du sens renforce l'impression de désordre et de futilité. Le lecteur est laissé seul pour démêler les vérités partielles et subjectives de chaque protagoniste...

"and it’s a story that might bore you but you don’t have to listen, she told me, because she always knew it was going to be like that, and it was, she thinks, her first year, or, actually weekend, really a Friday, in September, at Camden, and this was three or four years ago, and she got so drunk that she ended up in bed, lost her virginity (late, she was eighteen) in Lorna Slavin’s room, because she was a Freshman and had a roommate and Lorna was, she remembers, a Senior or a Junior and usually sometimes at her boyfriend’s place off-campus, to who she thought was a Sophomore Ceramics major but who was actually either some guy from N.Y.U., a film student, and up in New Hampshire just for The Dressed To Get Screwed party, or a townie. She actually had her eye on someone else that night: Daniel Miller, a Senior, a Drama major, only a little gay, with blond hair, a great body and these amazing gray eyes, but he was seeing this beautiful French girl from Ohio, and he eventually got mono and went to Europe and never finished his Senior year.

et c'est une histoire qui va peut-être t'ennuyer mais tu n'es pas obligé d'écouter, elle m'a dit, parce qu'elle avait toujours su que ça se passerait comme ça, et c'était sa première année ou plutôt, croyait-elle, son premier week-end, en fait un vendredi de septembre à Camden, cela se passait voici trois ou quatre ans, elle a tellement bu qu'elle a fini au lit, perdu sa virginité (tard, à dix-huit ans) dans la chambre de Lorna Slavin, parce qu'elle était en première année, qu'elle partageait sa chambre avec une coturne et que Lorna était en troisième ou quatrième année et très souvent chez son petit ami en dehors du campus, déflorée non pas comme elle l'a cru par un étudiant de deuxième année spécialisé en céramique, mais soit par un étudiant en cinéma de la fac de New York, venu dans le New Hampshire pour la soirée du Prêt à Baiser, soit par un type de la ville. En fait, ce soir-là, elle lorgnait quelqu'un d'autre: Daniel Miller, un quatrième année en études théâtrales, vaguement pédé sur les bords, des cheveux blonds, un corps superbe et des yeux gris étonnants, mais lui-même matait une ravissante Française de l'Ohio, et il a fini par attraper une mononucléose, il est parti en Europe et n`a jamais terminé sa dernière année.

So this guy (she doesn’t even remember his name now—Rudolph? Bobo?) from N.Y.U. and her were talking under, she remembers this, a big poster of Reagan that someone had drawn a moustache and sunglasses on, and he was talking about all these movies, and she kept telling him that she’d seen all these movies even though she hadn’t, and she kept agreeing with him, with his likes, with his dislikes, all the time thinking that he might not be a Daniel Miller (this guy had spiky blueblack hair, paisley tie, and, unfortunately, the beginnings of a goatee) but was still cute enough, and she was sure she was mispronouncing all these filmmakers’ names, remembering the wrong actors, naming the wrong cinematographers, but she wanted him and she could see that he was looking over at Kathy Kotcheff, and she was looking back at him and she was getting incredibly smashed and kept nodding and he went over to the keg to get them some more beer and Kathy Kotcheff, who was wearing a black bra and black panties complete with garter belt, started talking to him and she was getting desperate. She was going to go over and drop some names, mention Salle or Longo, but felt it would be too pretentious, so she walked up behind him and simply whispered that she had some pot in her room, even though she didn’t but hoped that Lorna did and so he smiled and said that seemed like a good idea.

Alors ce type (aujourd'hui elle ne se rappelle même pas son nom - Rudolph? Bobo?) de la fac de New York et elle-même discutaient sous un grand poster de Reagan, elle se souvient de ce détail, auquel on avait ajouté des moustaches et des lunettes noires, et il parlait de tous ces films et elle lui répondait du tac au tac qu'elle les avait tous vus, même si c'était faux, et elle était sans arrêt d'accord avec lui, d'accord avec ses goûts, avec ses dégoûts, en songeant tout le temps que ce n'était peut-être pas Daniel Miller (ce type avait une crête de cheveux bleu-noir, une cravate en laine et pour son malheur un début de goitre) mais il était pourtant assez mignon, et elle était certaine d'écorcher les noms de tous ces cinéastes, de se rappeler les mauvais acteurs, de se tromper de réalisateur, mais elle le désirait même si elle remarquait qu'il regardait avec insistance Kathy Kotcheff et que Kathy l'avait repéré, et elle était incroyablement ivre, elle dodelinait de la tête et il est allé vers le fût pour remplir leurs deux gobelets, et Kathy Kotcheff, affublée d'un soutien-gorge et d'un slip noirs avec un porte-jarretelles, lui a adressé la parole, et elle s'est sentie désespérée. Elle allait les rejoindre pour citer quelques noms, parler de Salle ou de Longo, mais elle a eu le sentiment que ce serait prétentieux, si bien qu'elle s'est avancée derrière lui pour lui chuchoter à l'oreille qu'elle avait un peu d'herbe dans sa chambre, même si c'était faux, mais elle espérait que Lorna en avait, alors il a souri et répondu que ça semblait une bonne idée.

On the way up the stairs she bummed a cigarette that she was never going to smoke from someone and they went to Lorna’s room. He closed the door and locked it. She turned the light on. He turned it off. She thinks she said she didn’t have any pot. He said that was okay and brought out a silver flask that he’d filled with the grain alcohol punch before it had run out downstairs and she was already so drunk on that plus beer that she drank more of it anyway and before she knew it they were on Lorna’s bed making out and she was too drunk to be nervous. Dire Straits or maybe it was Talking Heads were playing downstairs and she was blind drunk and even though she knew this was like sheer madness she couldn’t stop it or do anything else. She passed out and when she came to, she tried to take off her bra but was still too drunk and he had already started fucking her but he didn’t know she was a virgin and it hurt (not that badly, only a little bit of a sharp pain, but not as bad as she had been taught to expect, but not exactly pleasant either) and that’s when she heard another voice in the room, moaning, and she remembers the weight on the bed shifting and realizing that this person on top of her was not the N.Y.U. film student guy but someone else.

Dans l'escalier elle a demandé à quelqu'un une cigarette qu'elle ne fumerait jamais, et ils sont entrés dans la chambre de Lorna. Il a fermé la porte à clef derrière eux. Elle a allumé la lumière. Il l`a éteinte. Elle croit avoir dit qu'elle n'avait pas d'herbe. Il a répondu que c'était okay et il a sorti une flasque qu'il avait remplie de punch à l'alcool de grain avant qu'il n”y en ait plus en bas et comme elle était déjà ivre morte à cause du punch et de la bière, elle a bu encore et l'instant suivant ils se caressaient sur le lit de Lorna et elle était trop partie pour appréhender la suite. On entendait en bas Dire Straits ou les Talking Heads et elle était complètement saoule et bien qu'elle sût que c'était de la folie pure elle ne pouvait pas s'arrêter ni faire autre chose. Elle s`est évanouie et quand elle a repris conscience, elle a tenté d'enlever son soutien-gorge mais elle était encore trop ivre et il avait déjà commencé de la baiser mais il ignorait qu'elle était vierge et ça faisait mal (pas beaucoup, seulement une légère douleur, rien à voir avec ce qu'on lui avait annoncé, mais pour autant ce n'était guère agréable) et alors elle a entendu une autre voix dans la chambre, un gémissement, et elle s”est rappelé le poids qui avait changé de place sur le lit, en comprenant que la personne couchée sur elle n`était pas l'étudiant en cinéma de la fac de New York mais quelqu'un d'autre.

It was pitch dark in the room and she could feel two pairs of knees on either side of her and she didn’t even want to know what was going on above her. All she knew, all that seemed certain, was that she felt nauseous and her head kept banging against the wall. The door she thought he locked flew open and shadows came in saying that they had to put the keg somewhere and the keg was rolled in, knocking against the bed and the door closed. And she was thinking that this wouldn’t have happened with Daniel Miller, that he would have taken her gently in his big strong Drama major arms and undressed her quietly, expertly, taken the bra off with grace and ease, kissed her deeply, tenderly, and it probably wouldn’t have hurt, but she wasn’t with Daniel Miller. She was there with some guy from New York whose name she didn’t know and God only knows who else, and the two bodies above her continued moving and then she was on top and even though she was too drunk to stay on top, there was another person holding her up, propping her up, while another touched her breasts through the bra and kept fucking her and she could hear the couple next door arguing loudly and then she passed out again, then woke up when one of the guys hit his head against the wall, slipping off the bed taking her with him and both of them hitting their heads against the keg. She heard one of the guys throwing up in what she hoped was Lorna’s wastebasket. She passed out again and when she woke up, maybe thirty seconds later, maybe a half-hour, still being fucked, still moaning in pain (they probably thought she was turned on, which was definitely not the case) she heard someone knocking on the door. She said, “Answer it, answer it,” or at least that’s what she thinks she said. They were still on the floor when she passed out again….

Dans la chambre on n'y voyait goutte mais elle sentait une paire de genoux de chaque côté de son corps et elle ne voulait même pas savoir ce qui se passait au-dessus d'elle. Tout ce qu'elle savait, tout ce qui semblait certain, c'était sa nausée et sa tête douloureuse qui cognait contre le mur. La porte qu'elle croyait fermée à clef s'est ouverte brutalement et des ombres sont entrées en disant qu'il fallait bien mettre le fût quelque part, après quoi ils l'ont roulé à l'intérieur en heurtant le lit et la porte s'est refermée. Elle pensait qu'avec Daniel Miller rien de tout cela ne serait arrivé, il l'aurait prise doucement dans ses grands bras musclés d'étudiant en théâtre, déshabillée calmement, expertement, en retirant son soutien-gorge avec grâce et aisance avant de l'embrasser tendrement, profondément, et ça n'aurait sans doute pas fait mal du tout, mais elle n'était pas avec Daniel Miller. Elle était là avec un type de New York dont elle ignorait le nom, et dieu seul savait qui d'autre, et sur elle les deux corps continuaient de bouger et puis elle s'est retrouvée au-dessus et bien qu'elle fût trop ivre pour rester dans cette position, il y a quelqu'un d'autre qui la retenait l'empêchait de tomber tandis qu'un autre caressait ses seins à travers son soutien-gorge et la baisait longuement et dans la chambre voisine elle entendait un couple se disputer bruyamment et ensuite elle s'est encore évanouie puis réveillée quand un des types s'est cogné la tête au mur, puis a glissé du lit en l'entraînant avec lui et leurs deux têtes ont heurté le fût. Elle a entendu l'un des types gerber dans ce qu'elle espérait être la corbeille à papiers de Lorna. Elle a encore perdu conscience et à son réveil, peut-être trente secondes plus tard, peut-être une demi-heure, on la baisait toujours, elle gémissait de douleur (ils croyaient sans doute qu'elle aimait ça, ce qui n'était nullement le cas) elle a entendu quelqu'un frapper. Elle a dit "Ouvrez, ouvrez", du moins elle croit l'avoir dit. Ils étaient toujours par terre quand elle s'est évanouie derechef...

She woke up the next morning, early, on the bed for some reason, and the room was cold and reeked of vomit, the half-empty keg leaking onto the floor. Her head was throbbing, due partly to the hangover and partly because it had been banged against the wall for she didn’t even know how long. The film student from N.Y.U. was lying next to her on Lorna’s bed, which during the night had been relocated to the center of the room, and he looked a lot shorter and with longer hair than she remembered, his spiked cut wilted now. And in the light coming through the window she saw the other guy lying next to the film student—she wasn’t a virgin, she thought to herself—the boy lying next to the N.Y.U. guy opened his eyes and he still was drunk and she’d never seen him before. He was probably a townie. She had

actually gone to bed with a townie. I’m not a virgin anymore, she thought again. The townie winked at her, didn’t bother to introduce himself, and then told her this joke he had heard last night about this elephant who was wandering through the jungle and who stepped on a thorn and it hurt a lot and the elephant was having trouble pulling it out so the elephant asked a rat who was passing by to “Please pull the thorn out from my foot” and the rat made a request: “Only if you let me fuck you.” Without hesitation the elephant said okay and the rat quickly pulled the thorn from the elephant’s foot and then scrambled up behind the elephant and began fucking. A hunter passed by and shot the elephant, who then started to moan in pain. The rat, oblivious to the elephant’s wounds, said, “Suffer baby, suffer,” and

kept on fucking. The townie started laughing and it was a joke she wished she would forget, but it has stayed with her ever since. It was beginning to dawn on her then that she didn’t know which one she had (technically) lost her virginity to (though odds were good that it

was the film student from N.Y.U. and not the townie), even though that seemed to be beside the point for some reason on this postvirginal morning. She was vaguely aware that she was bleeding, but only a little. The guy from N.Y.U. burped in his sleep. There was vomit (whose?) all over Lorna’s trashcan. The townie was still laughing, doubled up naked with laughter. Her bra was still on. And she said to no one, though she had wanted to say it to Daniel Miller, “I always knew it would be like this.

Elle s`est réveillée le lendemain matin de bonne heure, sur le lit curieusement, et il faisait froid dans la pièce qui empestait le vomi, le fût à moitié vide gisait par terre. Elle avait la migraine, à cause de sa gueule de bois et parce que sa tête avait cogné contre le mur pendant un temps indéterminé. L`étudiant en cinéma de la fac de New York était allongé à côté d'elle sur le lit de Lorna, qu'on avait remis au centre de la chambre pendant la nuit, il semblait beaucoup plus petit et doté de cheveux plus longs que dans son souvenir, maintenant que sa crête était retombée. Dans la lumière qui entrait par la fenêtre elle a vu l'autre type allongé à côté de l'étudiant en cinéma - elle n'était plus vierge, elle a pensé - le garçon allongé à côté du type de New York a ouvert les yeux et il était encore saoul et elle le voyait pour la première fois. C'était sans doute un type de la ville. Elle venait donc de coucher avec un type de la ville. Je ne suis plus vierge, elle a encore pensé. Le type de la ville lui a lancé un clin d`œil sans prendre la peine de se présenter et puis il lui a raconté cette blague entendue hier soir à propos d'un éléphant qui se baladait dans la jungle et qui marchait sur une épine; ça lui faisait très mal, l'éléphant ne parvenait pas à la retirer si bien qu'il a demandé à un rat qui passait dans le voisinage: "S'il te plaît, enlève-moi cette épine de la patte." Alors le rat lui répond: "Seulement si tu me laisses te baiser." Sans la moindre hésitation l'éléphant répond d'accord, le rat retire facilement l'épine de la patte de l'éléphant, puis monte vers les fesses de l'éléphant et commence à le baiser. Un chasseur qui passait par là tire sur l'éléphant, qui se met à hurler de douleur. Le rat, qui ignore les blessures de l'éléphant, dit: "Souffre, chéri, souffre", et le ramone de plus belle. Le type de la ville s'est mis à rigoler et elle a souhaité oublier cette blague dont elle se souvient toujours. Alors elle a commencé de comprendre qu'elle ne savait pas lequel des deux l'avait (techniquement) déflorée (mais il y avait de bonnes chances pour que ç'ait été l'étudiant de New York et pas le mec de la ville), même si tout cela paraissait déplacé en cette matinée post-virginale. Elle sentait vaguement qu'elle saignait, mais seulement un peu. Le type de New York rotait en dormant. La corbeille de Lorna était couverte de vomi (à qui la faute?). Le type de la ville rigolait toujours, plié en deux. Elle portait encore son soutien-gorge. Alors elle a dit dans le vague, même si elle aurait aimé le dire à Daniel Miller: "J'ai toujours su que ça se passerait comme ça." .......

(...)

Si le contexte (les années 80) est daté, "The Rules of Attraction" n'est pas un livre "agréable" à lire, mais c'est une expérience littéraire puissante et inoubliable. C'est un portrait au vitriol d'une génération, un chef-d'œuvre de cynisme et une démonstration technique remarquable ...

Bret Easton Ellis, "American Psycho" (American Psycho, 1991)

"American Psycho" fit scandale lors de sa parution aux Etats-Unis, on s'indignait alors de la cruauté de certaines pages. Parfait yuppie des années quatre-vingt, le jour, Patrick Bateman, 26 ans, consomme, mais la nuit, métamorphosé en serial killer, il tue, viole, égorge, tronçonne, décapite.

L'intrigue? une description extrêmement visuelle de la violence obscène, entrecoupée de chroniques sur la musique de Phil Collins et Whitney Houston, et de descriptions répétitives et infinies de la mode des années 1980. Patrick Bateman est un psychopathe qui travaille à Wall Street. Il y conduit des réunions d'affaires, fréquente des restaurants de luxe et commet viols et meurtres. Le roman ne fait aucune différence entre ces différentes activités.

La dépravation, suggère le récit, est si finement imbriquée dans l'essence même de la vie contemporaine qu'il est devenu impossible dela déceler ou de la dépeindre, de savoir où s'arrête le capitalisme et où commence la brutalité. Aucune tentative de juger moralement Bateman n'est faite. L'extrémisme de la violence, ajouté à la façon neutre dont elle est décrite, donne une dimension étrange, éthérée,à |'écriture.Tandis que Bateman lutte pour comprendre la raison pour laquelle il agit ainsi, il se montre incapable d'appréhender sa propre misère, ou sa propre confusion mentale. Le roman donne ainsi naissance à un besoin de certitude éthique, d'une certaine perspective lucide sur une culture devenue illisible et impensable. Un besoin qui évoque une certaine innocence, même au cœur de la dépravation ... (Trad. Editions Seuil)

" In the early light of a May dawn this is what the living room of my apartment looks like: Over the white marble and granite gas-log fireplace hangs an original David Onica. It’s a six-foot-by-four-foot portrait of a naked woman, mostly done in muted grays and olives, sitting on a chaise longue watching MTV, the backdrop a Martian landscape, a gleaming mauve desert scattered with dead, gutted fish, smashed plates rising like a sunburst above the woman’s yellow head, and the whole thing is framed in black aluminum steel. The painting overlooks a long white down-filled sofa and a thirty-inch digital TV set from Toshiba; it’s a high-contrast highly defined model plus it has a four-corner video stand with a high-tech tube combination from NEC with a picture-in-picture digital effects system (plus freezeframe); the audio includes built-in MTS and a five-watt-per-channel on-board amp. A Toshiba VCR sits in a glass case beneath the TV set; it’s a super-high-band Beta unit and has built-in editing function including a character generator with eight-page memory, a high-band record and playback, and three-week, eight-event timer. A hurricane halogen lamp is placed in each corner of the living room. Thin white Venetian blinds cover all eight floor-to-ceiling windows. A glass-top coffee table with oak legs by Turchin sits in front of the sofa, with Steuben glass animals placed strategically around expensive crystal ashtrays from Fortunoff, though I don’t smoke.

Next to the Wurlitzer jukebox is a black ebony Baldwin concert grand piano. A polished white oak floor runs throughout the apartment. On the other side of the room, next to a desk and a magazine rack by Gio Ponti, is a complete stereo system (CD player, tape deck, tuner, amplifier) by Sansui with six-foot Duntech Sovereign 2001 speakers in Brazilian rosewood. A down-filled futon lies on an oakwood frame in the center of the bedroom. Against the wall is a Panasonic thirty-one-inch set with a direct-view screen and stereo sound and beneath it in a glass case is a Toshiba VCR. I’m not sure if the time on the Sony digital alarm clock is correct so I have to sit up then look down at the time flashing on and off on the VCR, then pick up the Ettore Sottsass pushbutton phone that rests on the steel and glass nightstand next to the bed and dial the time number. A cream leather, steel and wood chair designed by Eric Marcus is in one corner of the room, a molded plywood chair in the other....

"Dans la lumière précoce d'une aube de mai, voici à quoi ressemble mon salon: au-dessus de la cheminée de marbre blanc et de granit, garnie de fausses bûches à gaz, est accroché un original de David Onica. C'est, dans des tons éteints de gris et de vert olive, le portrait d'une femme nue, assise sur une chaise et regardant MTV, avec en arrière-plan un paysage martien, un désert mauve et miroitant, jonché de poissons morts, éviscérés, tandis que des assiettes brisées s'élèvent au-dessus de sa tête jaune, comme un flamboiement de soleils. Le tout, de format deux mètres sur un mètre vingt, est encadré d'aluminium brossé noir. La toile domine un long canapé blanc sans pieds et un récepteur digital Toshiba à écran de soixante-quinze centimètres, image haute définition et contraste optimum, pourvu d'une vidéo sur un support tubulairehigh-tech de chez NEC, avec systèm"e digital d'incrustation et arrêt sur image; le matériel udio comprend unMTS et un ampli de cinq watts par canal intégrés. Un magnétoscope Toshiba est posé sous le récepteur, sous un couvercle de verre; c'est une console Beta hyperbande dont les fonctions incorporées incluent l'édition de documents écrits, avec une mémoire de huit pages, un système d'enregistrement / reproduction haute fréquence, et la programmation sur trois semaines de huit programmes fixes. A chaque coin du salon est disposé une lampe-tempête halogène. De fins stores vénitiens blancs sont tirés devant les huit baies vitrées. Devant le sofa, une table basse à dalle de verre et piètement de chêne de chez Turchin, sur laquelle des animaux de verre filé de chez Steuben sont stratégiquement dispoosés autour de luxueux cendriers de cristal de chez Fortunoff, bien que je ne fume pas ....

" In bed I’m wearing Ralph Lauren silk pajamas and when I get up I slip on a paisley ancient madder robe and walk to the bathroom. I urinate while trying to make out the puffiness of my reflection in the glass that encases a baseball poster hung above the toilet. After I change into Ralph Lauren monogrammed boxer shorts and a Fair Isle sweater and slide into silk polka-dot Enrico Hidolin slippers I tie a plastic ice pack around my face and commence with the morning’s stretching exercises. Afterwards I stand in front of a chrome and acrylic Washmobile bathroom sink—with soap dish, cup holder, and railings that serve as towel bars, which I bought at Hastings Tile to use while the marble sinks I ordered from Finland are being sanded—and stare at my reflection with the ice pack still on. I pour some Plax antiplaque formula into a stainless-steel tumbler and swish it around my mouth for thirty seconds. Then I squeeze Rembrandt onto a faux-tortoiseshell toothbrush and start brushing my teeth (too hung over to floss properly—but maybe I flossed before bed last night?) and rinse with Listerine. Then I inspect my hands and use a nailbrush. I take the icepack mask off and use a deep-pore cleanser lotion, then an herb-mint facial masque which I leave on for ten minutes while I check my toenails. Then I use the Probright tooth polisher and next the Interplak tooth polisher (this in addition to the toothbrush) which has a speed of 4200 rpm and reverses direction forty-six times per second; the larger tufts clean between teeth and massage the gums while the short ones scrub the tooth surfaces. I rinse again, with Cepacol. I wash the facial massage off with a spearmint face scrub. The shower has a universal all-directional shower head that adjusts within a thirty-inch vertical range. It’s made from Australian gold-black brass and covered with a white enamel finish. In the shower I use first a water-activated gel cleanser, then a honey-almond body scrub, and on the face an exfoliating gel scrub. Vidal Sassoon shampoo is especially good at getting rid of the coating of dried perspiration, salts, oils, airborne pollutants and dirt that can weigh down hair and flatten it to the scalp which can make you look older....

Je suis au lit, vêtu d'un pyjama de soie Ralph Lauren puis, me levant, je passe un peignoir ancien imprimé cachemire, dans les tons garance, et me dirige vers la salle de bains. Tout en urinant, je vérifie mon degré de bouffissure dans le miroir, à côté d'une affiche de base-ball accrochée au-dessus de la cuvette. Après avoir enfilé un short brodé Ralph Lauren, un sweater Fair Isle et des chaussons Enrico Hidolin de soie imprimée petits pois, j'attache un sachet de plastique empli de glace autour de mon visage et attaque les exercices d'assouplissement matinal. Après quoi, debout devant le lavabo Washmobile, résine et acier - assorti du porte-savon, du porte-gobelet, et des barres d'acier pour poser les serviettes - que j'ai acheté chez Hastings Tile, en attendant que soit terminé le ponçage des lavabos de marbre que je fais venir de Finlande, j'observe mon reflet dans le miroir, le visage toujours entouré du sachet de glace. Je verse un peu de Plax anti-plaque dentaire dans un gobelet d'inox et le fait tourner dans ma bouche pendant une trentaine de secondes. Puis j'étale du Rembrandt sur une brosse en imitation écaille de tortue et entreprend de me brosser les dents.."

(...)

"American Psycho" a été adapté en 2000 et réalisé par Mary Harron,

avec Christian Bale, Willem Dafoe, Jared Leto, Josh Lucas, Chloë Sevigny, Samantha Mathis...

- Patrick Bateman: There are no more barriers to cross. All I have in common with the uncontrollable and the insane, the vicious and the evil, all the mayhem I have caused and my utter indifference toward it I have now surpassed. My pain is constant and sharp, and I do not hope for a better world for anyone. In fact, I want my pain to be inflicted on others. I want no one to escape. But even after admitting this, there is no catharsis; my punishment continues to elude me, and I gain no deeper knowledge of myself. No new knowledge can be extracted from my telling. This confession has meant nothing.

Jay McInerney (1955)

Né à Hartford (Connecticut), Jay McInerney obtient en 1977 une bourse de Princeton et s'installe à Tokyo. De retour aux Etats-Unis en 1979, il travaille comme vérificateur au magazine The New Yorker, et s'y ennuie ferme - " Tu as toujours rêvé d’écrire dans ton esprit, ton boulot au Magazine ne devait être qu’un premier pas vers la célébrité littéraire. Ta prose était bien supérieure, et de loin, à celle qui paraissait chaque semaine dans le journal. Quand tu envoyas tes textes au service littéraire, ils te revinrent avec des notes polies du genre : « Ne nous conviennent pas à l’heure actuelle, mais merci de nous les avoir proposés. » Tu tentas d’interpréter. Que signifiait réellement, par exemple, l’expression : « à l’heure actuelle » ? Fallait-il entendre par là que tu devrais les leur proposer ultérieurement ? Ce ne fut pas tant ces notes que l’effort même d’écrire qui te découragea. Tu t’es toujours figuré être un véritable écrivain, rongeant son frein au service de vérification des faits" - à l'image de ce jeune homme qui quitte New York pour l'université de Syracuse et s'initie à l'écriture avec Raymond Carver, à l'image du héros de son premier roman, "Bright Lights, Big City" qui, en 1984, connaît un succès phénoménal qui l'impose comme emblématique d'une génération de frimeurs désenchantés qui se perd dans les excès d'alcool et de sexe pour oublier leurs ambitions déçues et un monde dévalorisé dans lequel "un acteur est président, on demande leurs opinions aux top models et aller dans un nightclub est vu comme une réussite significative" : il ouvre la voie l'année suivante à son alter ego, plus sombre, Bret Easton Ellis, avec "Less Than Zero". Jay McInerney tente par la suite d'échapper à cette notoriété qui l'enferme dans un passé pour lui révolu, mais sans renoncer à sa vision d'un monde moderne de nantis et sans âme dans lequel s’affirmer professionnellement et réussir sa vie sentimentale taraude toute velléité de transgression : "comme Fitzgerald, je me sens à la fois au cœur des choses, témoin extérieur et impuissant de ces choses". Devenue trentenaire, vaguement intellos mais financièrement bien lotie, nostalgique parfois de leur jeunesse, sa génération d’enfants gâtés s'emploie méthodiquement à s'autodétruire, par jeu, dans "Trente ans et des poussières" (Brightness Falls, 1992), et ne semble que relativement ébranlée lorsque les tours du World Trade Center, sous lesquelles déambulait sans but le narrateur de "Bright Lights, Big City", s'écroulent dans le traumatisme du 11 septembre 2001 ("La Belle vie", "The Good Life", 2006). Aucune révolution existentielle n'est à espérer, ses personnages persévèrent dans leurs préoccupations de prédilection, des amours ratées sur fond de cet extraordinaire microcosme qu'est Manhattan avec un zest d'hédonisme malgré tout ("Moi tout craché", "How It Ended: New and Collected Stories", 2009) : "“Try to be one of those people on whom nothing is lost”..

Jay McInerney, "Bright Lights, Big City"

(Journal d'un oiseau de nuit, 1984)

With the publication of Bright Lights, Big City in 1984, Jay McInerney became a literary sensation, heralded as the voice of a generation. The novel follows a young man, living in Manhattan as if he owned it, through nightclubs, fashion shows, editorial offices, and loft parties as he attempts to outstrip mortality and the recurring approach of dawn. With nothing but goodwill, controlled substances, and wit to sustain him in this anti-quest, he runs until he reaches his reckoning point, where he is forced to acknowledge loss and, possibly, to rediscover his better instincts. This remarkable novel of youth and New York remains one of the most beloved, imitated, and iconic novels in America....

"Le jour, il travaille dans un grand magazine new-yorkais, où il s'ennuie à mourir. La nuit, il court de boîte en boîte, de fille en fille, flanqué de son double infernal, l'irrésistible Tad Allagash. Hélas ! sur trois filles, l'une est lesbienne et l'autre un travesti, la cocaïne est de mauvaise qualité et personne ne sait plus danser... Mais que cherche cet oiseau de nuit forcené qui erre inlassablement dans Manhattan, des buildings de Madison Avenue aux rues sordides du Lower East Side ? La femme qui l'a plaqué ? L'oubli de toute angoisse, de toute culpabilité ? Le point de non-retour ?... Premier roman d'un jeune New-Yorkais, Journal d'un oiseau de nuit a connu, dès sa parution, un succès retentissant." (Livre de poche)

IT’S SIX A.M. DO YOU KNOW WHERE YOU ARE?

You are not the kind of guy who would be at a place like this at this time of the morning. But here you are, and you cannot say that the terrain is entirely unfamiliar, although the details are fuzzy. You are at a nightclub talking to a girl with a shaved head. The club is either Heartbreak or the Lizard Lounge. All might come clear if you could just slip into the bathroom and do a little more Bolivian Marching Powder. Then again, it might not. A small voice inside you insists that this epidemic lack of clarity is a result of too much of that already. The night has already turned on that imperceptible pivot where two A.M. changes to six A.M. You know this moment has come and gone, but you are not yet willing to concede that you have crossed the line beyond which all is gratuitous damage and the palsy of unraveled nerve endings. Somewhere back there you could have cut your losses, but you rode past that moment on a comet trail of white powder and now you are trying to hang on to the rush. Your brain at this moment is composed of brigades of tiny Bolivian soldiers. They are tired and muddy from their long march through the night. There are holes in their boots and they are hungry. They need to be fed. They need the Bolivian Marching Powder....

"Il est six heures du mat. Tu sais où tu es? Tu n'es pas le genre de type à te retrouver dans un endroit pareil à une heure aussi matinale. Mais pourtant tu es là, et tu ne peux pas dire que le terrain te soit entièrement inconnu, même si les détails paraissent légèrement flous. Tu es dans une boîte de nuit en train de parler à une fille au crâne rasé. Cette boîte est soit le Bimbo Box, soit le Lizard Lounge. Tout cela deviendrait beaucoup plus clair si tu pouvais t'éclipser un instant aux toilettes pour faire le plein de Poudre de perlimpinpin bolivienne. Mais c'est pas sûr. Une petite voix à l'intérieur de toi répète avec insistance que ce manque de clarté endémique est le résultat d'un abus de la chose, tu n'es, cependant, pas encore prêt à écouter cette voix. La nuit a déjà doublé ce cap imperceptible où deux heures du mat se changent en six heures du mat. Tu sais que ce moment est venu et qu'il est passé, bien que tu ne sois pas prêt à concéder que tu as franchi la ligne au-delà de laquelle tout n'est plus qu'avaries gratuites et paralysie de terminaisons nerveuses effilochées. Quelque part en amont, il aurait été possible de sauver les meubles, mais tu as laissé filer cet instant sur la queue d'une comète de poudre blanche et tu te retrouves à tenter de surnager dans le courant. Ton cerveau, à présent, est composé de plusieurs bataillons de minuscules soldats boliviens. Ils sont fatigués et boueux après leur longue marche à travers la nuit. Ils ont des trous dans leurs bottes et ils sont affamés. Ils ont besoin de nourriture. Ils ont besoin de Poudre de perlimpinpin bolivienne.

Quelque chose de vaguement tribal dans cette scène - bijoux pendulaires, peintures de guerre, mouvements de tête et coiffures de cérémonie. Il te semble aussi déceler un thème latino, qui ne tient pas qu'à l'écho affaibli des marimbas dans ton cerveau. Tu t'appuies contre une colonne, elle est peut-être porteuse, vu la structure du bâtiment, mais ce qui est certain c'est qu'elle est indispensable au maintien de la station debout. La fille chauve dit que c'était un endroit bien ici avant que les connards le découvrent. Tu n'as pas envie de parler à cette fille chauve, ni de l'écouter, ce qui est exactement ce que tu es en train de faire, mais il se trouve que la rame de ton canot n'est pas à portée de main et que, à cet instant précis, tu ne désires mettre à l'épreuve ni les pouvoirs du langage ni ceux de la locomotion.