- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- Jouhandeau

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

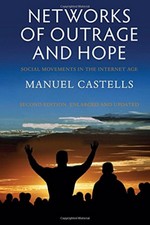

Networked Movements - Manuel Castells, "Networks of outrage and hope : social movements in the Internet age" (2012) - Zeynep Tufekci, "Twitter and Tear Gas" (2017) - Bennett et Segerberg, "The Logic of Connective Action" (2013) - Evgeny Morozov, "The Net Delusion" (2011) - Tiziana Terranova, "Network Culture" (2004) - Nick Srnicek, "Platform Capitalism" (2016), "Inventing the Future" (2015) - Donatella della Porta, "How Social Movements Can Save Democracy: Democratic Innovations from Below" (2020) - Paolo Gerbaudo, "Tweets and the Streets : Social Media and Contemporary Activism" - ...

Last update : 12/31/2024

Entre décembre 2010 et l’automne 2011, se situe le moment historique d’émergence des "networked movements" (mouvements sociaux en réseau), avec une convergence mondiale de soulèvements qui utilisent Internet non seulement comme outil, mais comme espace politique : le Printemps arabe (Tunisie, Égypte) – 2010–2011, le Mouvement des Indignados (15-M, Espagne) – mai 2011, et Occupy Wall Street – septembre 2011.

Le terme "Networked Movements" désigne des mouvements sociaux contemporains, décentralisés et horizontaux, qui s'appuient fortement sur les technologies numériques et les réseaux sociaux pour s'organiser, communiquer, mobiliser et diffuser leurs messages. Des exemples emblématiques incluent Occupy Wall Street (OWS), les Printemps Arabes, Black Lives Matter, les Indignados en Espagne, etc....

L’émergence des mouvements sociaux sous forme de networked movements (mouvements en réseau) s’explique par l’interaction de trois facteurs majeurs, que Manuel Castells et d’autres théoriciens (Tufekci, Bennett & Segerberg) identifient comme structurants : technologique, sociopolitique et émotionnel ...

- Une infrastructure technologique nouvelle : les réseaux numériques ...

Accessibilité généralisée d’Internet, des smartphones et des réseaux sociaux (notamment Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp) à partir de la fin des années 2000. Ces outils permettent l’auto-communication de masse (Castells), la mobilisation sans organisation (Tufekci), une coordination souple, rapide, décentralisée (Bennett & Segerberg). Le numérique devient à la fois outil d’organisation, d’expression et de visibilité, souvent en contournant les médias traditionnels et les structures partisanes.

- Une crise de légitimité globale des institutions politiques et économiques ...

Les années post-2008 voient une perte massive de confiance dans les gouvernements, partis, banques, médias : crise financière mondiale, politiques d’austérité, accroissement des inégalités sociales, corruption et autoritarisme dans de nombreuses régions. Cette crise provoque une désaffiliation politique massive, surtout chez les jeunes, qui rejettent les formes classiques de représentation. D'où l’émergence d’une politique post-institutionnelle : plus horizontale, plus informelle, plus narrative.

- Un moteur émotionnel : indignation, humiliation, espoir ...

L’indignation (face à l’injustice, la répression, la misère) est la graine émotionnelle partagée par ces mouvements. L’humiliation publique, souvent déclenchée par un événement symbolique (Bouazizi, Khaled Said, hausse des transports au Brésil), agit comme élément déclencheur. Les réseaux numériques transforment ces émotions en récits viraux et en formes collectives de subjectivité politique (Castells parle de networked minds).

L’espoir naît alors de la reconnaissance mutuelle dans la révolte : "nous ne sommes pas seuls" ...

- "We are not alone" ou "You are not alone" (formule très présente sur les pancartes, tweets, livestreams, Occupy Wall Street, BLM, #MeToo)

- "No estamos solos" (variante entendue lors des assemblées, notamment à Madrid et Buenos Aires, 15-M / Indignados, mouvements latino-américains)

Zeynep Tufekci parle de la “puissance émotionnelle initiale” des mouvements numériques - cette phrase en est le cœur: Paolo Gerbaudo insiste sur la fonction de "mise en scène affective" des réseaux - cette reconnaissance mutuelle est souvent chorégraphiée en ligne; pour Castells, la “dignité” renaît dans le moment partagé de dire "nous sommes ensemble" - l’éveil des "networked minds"; et Donatella della Porta montre que cette émotion est aussi le socle d’un récit démocratique alternatif....

Des mouvements qui s’organisent hors des structures traditionnelles, selon des logiques horizontales, décentralisées et virales, et qui traduisent la volonté de reprendre la parole, l’espace public et le pouvoir d’agir, dans un monde où les institutions sont perçues comme distantes, opaques ou corrompues...

- "Black Lives Matter" (2013–) est né sur Twitter avec le hashtag #BlackLivesMatter, ce mouvement repose sur la dénonciation de la violence raciale, amplifiée par la circulation virale de vidéos (ex. George Floyd en 2020). Il illustre la capacité de visibilité et d’auto-organisation immédiate des réseaux, mais aussi leurs limites en termes de traduction institutionnelle durable.

- "Fridays for Future" (2018–), initié par Greta Thunberg, le mouvement s’est structuré via Instagram, Twitter, et les outils de mobilisation de masse en ligne. L'exemple d’action transnationale en réseau, fondée sur un récit émotionnel (urgence climatique, jeunesse menacée) et une stratégie symbolique puissante, mais sans hiérarchie.

... Et pourtant, des mouvements à haute intensité, mais à très faible durabilité ...

Ces mouvements naissent très rapidement, grâce à la viralité émotionnelle (colère, indignation, identification), à la coordination instantanée via les réseaux sociaux, à une absence de barrières à l’entrée (pas besoin d’appartenir à un parti ou un syndicat).

Mais ils tendent aussi à disparaître aussi vite, perce qu'ils manquent de structure organisationnelle pérenne, qu'ils refusent souvent de formuler des revendications précises, et qu'ils se heurtent à des limites institutionnelles ou répressives qu’ils ne peuvent pas surmonter.

Ce phénomène porte un nom dans la recherche anglophone :

- “Tactical freeze” (Zeynep Tufekci, Twitter and Tear Gas, 2017) : les mouvements en réseau peuvent mobiliser très vite, mais sans stratégie claire, ils gèlent au moment où ils doivent négocier, résister ou construire.

- “Networked impotence” (Evgeny Morozov) : une critique plus sévère, ces mouvements donnent l’illusion d’agir, en saturant les espaces médiatiques, mais sans pouvoir réel de transformation.

Comment expliquer ce décalage entre visibilité et transformation ? ...

"Viralité" n'est pas "pouvoir" : ce n’est pas parce qu’un mouvement est visible partout qu’il a du poids dans les structures politiques. La peur d’être récupéré ou hiérarchisé mène à une paralysie stratégique. Une certaine fragmentation narrative est observée : chacun y projette ses revendications — mais l'absence de message commun empêche la négociation. Sans structures pérennes ni stratégie politique, ces mouvements en réseau sont souvent condamnés à l’éclat sans suite.

L’utopie numérique se dit espace possible de résistance ...

Castells affirme que ces mouvements sociaux en réseau montrent un désir profond de démocratie réelle, souvent frustrée par les structures institutionnelles. Il ne s’agit pas de prendre le pouvoir, mais de réinventer la participation politique via des réseaux ouverts, non hiérarchiques.

Contrairement à Evgeny Morozov (The Net Delusion, 2011), qui souligne les risques d'illusion démocratique liés à l'activisme en ligne, Castells adopte une vision nettement plus optimiste du potentiel libérateur des réseaux numériques dans la mobilisation sociale. Tandis que Bennett et Segerberg (The Logic of Connective Action, 2013) insistent sur la personnalisation de l’engagement et les dynamiques non hiérarchiques des mouvements en ligne, Castells se concentre davantage sur la dimension émotionnelle et collective – l’indignation (qui provoque la rupture) et l’espoir (qui tente de créer du neuf) – comme forces structurantes du soulèvement.

On pu noter un tournant réflexif important dans l’ouvrage de Castells. Il abandonne partiellement le ton messianique des premiers chapitres pour reconnaître que les mouvements en réseau, aussi puissants soient-ils en termes narratifs et émotionnels, n’ont pas (encore) transformé les structures de pouvoir. L’auteur appelle à penser une forme de politique hybride, mais sans en dessiner les contours pratiques ou théoriques. En cela, ce chapitre est à la fois une ouverture et un aveu de limite : la révolution des réseaux a changé la politique — mais pas encore le monde...

L'ouvrage fondateur sur les mouvements en réseau dans la société de l’information, "Networks of outrage and hope : social movements in the Internet age" (2012), de Manuel Castells établit une étude comparative (Tunisie, Égypte, Espagne, Islande, USA, Turquie, etc.) de référence et va développer les concepts de self-communication, networked minds, réseaux de dignité et d’indignation. Mais Castells croit dans le pouvoir citoyen en réseau, il semble rester aveugle aux rapports de production numériques et aux contradictions internes des mouvements.

Pourtant, on pourra noter dans la réédition de 2015 l'abandon du ton messianique des premiers chapitres pour reconnaître que les mouvements en réseau, aussi puissants soient-ils en termes narratifs et émotionnels, n’ont pas (encore) transformé les structures de pouvoir. L’auteur appelle à penser une forme de politique hybride, mais sans en dessiner les contours pratiques ou théoriques. En cela, ce chapitre est à la fois une ouverture et un aveu de limite : la révolution des réseaux a changé la politique — mais pas encore le monde.

Zeynep Tufekci, "Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest"(Yale University Press, 2017) constitue l’une des analyses les plus influentes et nuancées des mouvements sociaux à l’ère numérique, fondée sur une double expertise en sociologie et en technologie ...

Les réseaux permettent de faire descendre les gens dans la rue - mais pas de les y maintenir.

Le pouvoir des mouvements numériques réside dans leur vitesse et leur émotion ; leur faiblesse, dans leur incapacité à construire de la stratégie et du pouvoir durable ..

Les réseaux numériques permettent une mobilisation rapide, massive, et émotionnellement puissante, mais cette force initiale est contrebalancée par une fragilité stratégique structurelle : les mouvements numériques peinent à évoluer vers une forme organisationnelle durable, à faire pression, ou à obtenir des changements structurels.

- Un pouvoir de mobilisation accéléré - Les médias sociaux permettent une mobilisation sans barrières classiques : sans syndicats, partis, ou hiérarchie. Des milliers, voire des millions, peuvent agir en même temps autour de mots-clés (hashtags) et d’images partagées.

Exemples étudiés : Gezi Park, Occupy Wall Street, Printemps arabe, Black Lives Matter.

- “Tactical freeze”, ou la paralysie stratégique - Cette montée en puissance soudaine ne laisse pas le temps au mouvement de se structurer. Les activistes peuvent occuper l’espace public, mais pas construire un programme ni négocier. Résultat : essoufflement, fragmentation, ou répression. Ces mouvements peuvent monter très haut, très vite, mais comme des bulles de savon, ils éclatent dès qu’ils rencontrent la résistance institutionnelle.

- Surabondance de voix, absence de direction - L’infrastructure numérique permet à chacun de s’exprimer - mais cela rend difficile la définition d’objectifs clairs. L’absence de hiérarchie est un atout démocratique, mais handicape la prise de décision collective, surtout face à un pouvoir structuré.

- Comparaison avec les mouvements historiques - Tufekci compare les mouvements numériques à ceux du XXe siècle (mouvement des droits civiques, syndicalisme, etc.). Ces derniers construisaient une capacité organisationnelle sur le long terme, même dans des conditions hostiles. Le numérique donne la “forme” de la mobilisation sans en donner la substance organisationnelle.

- Surveillance et manipulation - Les gouvernements autoritaires apprennent à utiliser les réseaux. Et non plus par censure directe, mais par saturation informationnelle, désinformation, ou polarisation algorithmique. Que l'on pense à la Turquie, la Chine, ou la Russie.

Un livre fondé sur des années de terrain (Turquie, Égypte, USA, Espagne...) et une excellente connaissance technique, qui met au centre la question de la capacité stratégique et institutionnelle, souvent absente chez Castells ou Bennett & Segerberg.

W. Lance Bennett & Alexandra Segerberg, "The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics" (Cambridge University Press, 2013) est considéré comme un texte fondamental pour comprendre les formes de mobilisation politique à l’ère numérique.

À l’ère des médias numériques, l’action collective ne repose plus seulement sur une identité politique partagée organisée par des institutions, mais sur une logique nouvelle : celle de l’action connectée (connective action), fondée sur la personnalisation, la flexibilité narrative, et la mise en réseau horizontale.

Cette nouvelle logique de mobilisation repose sur des mécanismes d’engagement individuels, facilités par les technologies numériques, sans recourir à des structures collectives rigides ou à des idéologies unifiées.

1) "Collective Action" (logique traditionnelle) décrit une mobilisation effectuée via des organisations centrales (partis, syndicats, ONG), sous l'instance d'une identité collective forte (classe, nation, idéologie), et avec une coordination verticale et structure hiérarchique.

2) "Connective Action" (logique émergente) recouvre une participation via des médias numériques, et basée sur l’auto-expression individuelle. Elle se caractérise par la personnalisation du discours politique (chacun contribue avec ses propres mots, visuels, récits), la mobilisation fluides, sans leader stable, via hashtags, événements viraux (exemples : Occupy, Indignados, #YoSoy132, Black Lives Matter dans ses débuts).

“From collective to connective action” : les nouvelles mobilisations ne reposent plus sur l’adhésion à un collectif structuré, mais sur la mise en réseau d’actions individuelles coordonnées par des technologies numériques.

C'est dire que l’auto-expression individuelle (via Facebook, Twitter, YouTube) devient un moteur fondamental de l’engagement politique, et que la personnalisation du discours permet à des individus de participer sans se fondre dans une idéologie préexistante. Cette logique favorise des mobilisations larges, rapides et adaptables, mais fragiles sur le plan stratégique et organisationnel.

Les auteurs montrent que les réseaux ne sont pas anarchiques mais ont une logique propre, différente du modèle militant classique. Une thèse qui s'accompagne d'une grille de lecture claire pour comparer Occupy, Arab Spring, 15-M, etc. On notera que les auteurs se concentrent sur les modes d’organisation, t moins sur les contenus idéologiques ou les conditions sociales (à la différence de Della Porta ou de Clover).

Evgeny Morozov, "The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom" (2011), critique la notion même d'utopie numérique : les régimes autoritaires utilisent aussi les réseaux pour surveiller et désinformer. Il montre que la visibilité en ligne peut produire l’illusion d’un changement. Au fond, c'est dire que le réseau est un outil potentiellement autoritaire masqué par un discours libéral. Morozov est indispensable pour penser les limites de ces "Networked Movments". Il est celui qui offre d'une manière assez convaincante la critique la plus dure du mythe démocratique numérique, dénonçant le rôle de l’idéologie libérale techno-centrée.

Paolo Gerbaudo, "Tweets and the Streets : Social Media and Contemporary Activism" (Pluto Press, 2012) nous livre un texte majeur dans l’analyse des mouvements sociaux à l’ère des médias sociaux, souvent cité aux côtés de Castells, Tufekci et Bennett & Segerberg.

Contrairement à l’idée dominante selon laquelle les mouvements sociaux contemporains seraient entièrement décentralisés, sans leaders ni organisation, les médias sociaux ne remplacent pas le leadership, mais le reconfigurent.

Les activistes agissent comme “chorégraphes de l’assemblée” (choreographers of assembly) : ils utilisent les réseaux pour orchestrer des mobilisations physiques, structurer les émotions collectives et mettre en scène l’unité du mouvement.

En effet, les réseaux sociaux ne suppriment pas la direction - ils la transforment. Facebook, Twitter, YouTube servent de vecteurs de mobilisation émotionnelle. Mais derrière cette "horizontalité apparente", certains individus (ou groupes) occupent des fonctions clés : ceux qui créent les événements, diffusent les mots d’ordre, produisent les récits partagés. Les mouvements étudiés (Tahrir, 15-M, Occupy) ne se limitent pas à l’espace numérique : ils visent la prise d’espace physique. Gerbaudo insiste sur l’occupation comme rituel central, rendu possible par les réseaux mais concrétisé dans les places, les rues, les assemblées. Les activistes créent des cadres affectifs partagés (espoir, dignité, colère). Les réseaux sociaux fonctionnent comme espaces de mise en récit et de synchronisation émotionnelle, qui donnent un sentiment de présence collective.

Gerbaudo analyse les réseaux sociaux comme des théâtres numériques, où les mouvements construisent une image publique cohérente et mobilisatrice, à travers des slogans, des visuels, des gestes symboliques (le masque, les pancartes, les livestreams).

Les activistes contemporains sont des metteurs en scène numériques : ils orchestrent des récits, canalisent les émotions, et organisent la convergence entre l’espace en ligne et l’espace physique - le tweet prépare la rue.

S'il met en évidence les logiques de médiation et d’organisation dans des environnements supposés “sans leader”, l’ouvrage se concentre sur le moment initial des mouvements (2011–2012) et n’aborde pas la suite (épuisement, institutionnalisation, fragmentation). Il ne traite pas non plus des infrastructures techniques (algorithmes, plateformes privées), ce qui sera repris plus tard dans ses travaux suivants ("The Digital Party", 2018, "The Mask and the Flag", 2017).

Donatella della Porta, "Social Movements in Times of Austerity : Bringing Capitalism Back Into Protest Analysis" (Polity Press, 2015) nous offre l’un des travaux les plus solides en sociologie politique comparée sur les mouvements anti-austérité en Europe post-2008. Pour comprendre les mouvements sociaux actuels (15-M en Espagne, indignés en Grèce, etc.), il faut réinsérer le capitalisme au cœur de l’analyse des mobilisations.

Ces mouvements ne sont pas réductibles à des réactions émotionnelles ou communicationnelles : ils s’ancrent dans une critique systémique du néolibéralisme, des inégalités croissantes et de la crise démocratique européenne.

La crise financière de 2008 a exposé les contradictions structurelles du capitalisme néolibéral : désindustrialisation, précarisation, destruction de l’État social. Les politiques d’austérité ont agi comme accélérateurs de conflictualité sociale, mais sur un terrain déjà préparé par 30 ans de restructuration capitaliste. es partis traditionnels (sociaux-démocrates comme conservateurs) sont perçus comme co-responsables du démantèlement social. La délégitimation des institutions représentatives favorise une demande de démocratie directe, horizontale, participative — mais pas toujours accompagnée de stratégies claires. Les mouvements anti-austérité produisent de nouvelles subjectivités politiques, critiques à la fois de l’économie et de la démocratie représentative. Ils réactivent des répertoires d’action post-marxistes (occupation, assemblées, solidarité directe) tout en inversant les symboles de la dette, de la crise, de la dette morale.

Della Porta analyse les spécificités nationales (Espagne, Grèce, Italie, Portugal), mais souligne des dynamiques convergentes : indignation, rejet de l’élite, expérimentation démocratique, méfiance envers les médias dominants. Elle insiste aussi sur le rôle des réseaux militants préexistants (altermondialistes, autonomes, anarchistes) dans l’organisation de ces mouvements.

Comprendre les mouvements contemporains exige de replacer la critique du capitalisme au centre. Ces luttes ne sont pas des éclats émotionnels post-politiques, mais des formes concrètes de résistance à l’austérité, à la dépossession démocratique, et à la marchandisation de la vie.

On note dans son argumentaire une réhabilitation de la tradition marxiste et gramscienne dans l’étude des mouvements, et peu d’intérêt pour la dimension technologique et numérique des mobilisations (contrairement à Tufekci ou Castells).

"How Social Movements Can Save Democracy: Democratic Innovations from Below" (2020) -

Donatella della Porta est une politologue et sociologue italienne de renommée internationale, spécialisée dans l'étude des mouvements sociaux, de la participation politique, de la démocratie délibérative, de la corruption politique et des formes de protestation (notamment la violence politique et le terrorisme).

Ici, elle analyse la crise actuelle des démocraties libérales comme un "déficit de représentation" fondamental. Les citoyens se sentent exclus des décisions politiques, perçoivent les élites comme distantes et corrompues, et perdent confiance dans les institutions (partis, parlements). Cette crise se manifeste par la montée du populisme autoritaire, qui exploite ce mécontentement mais offre des solutions anti-démocratiques. L'auteur soutient que dans ce contexet, les mouvements sociaux constituent des laboratoires démocratiques : les mouvements sociaux contemporains (comme les Indignados, Occupy Wall Street, Nuit Debout, les mobilisations pour le climat, les Gilets Jaunes...) ne sont pas seulement des forces de protestation. Ils sont des acteurs clés pour reconstruire la démocratie "par le bas" (from below).

Ces mouvements expérimentent et mettent en pratique des formes alternatives de démocratie plus participatives, délibératives et inclusives :

- Démocratie délibérative et participative : Ils privilégient l'assemblée générale, la discussion collective, la recherche de consensus ou de compromis par le débat.

- Horizontalité et anti-élitisme : Ils rejettent les structures hiérarchiques traditionnelles au profit d'organisations plus plates et de leaderships rotatifs ou collectifs.

- Inclusion et diversité : Ils cherchent (avec des succès variables) à intégrer des voix traditionnellement marginalisées dans la sphère politique officielle.

- Expérimentation concrète : Ils créent des espaces publics (places occupées, assemblées locales, forums en ligne) où s'incarnent ces principes démocratiques.

Della Porta soutient que ces mouvements ne se contentent pas de critiquer ; ils "innovent" démocratiquement. Ils développent de nouvelles pratiques, normes et institutions informelles qui répondent aux déficits de la démocratie représentative.

Ces innovations incluent des mécanismes pour améliorer la délibération (discussion raisonnée et inclusive), renforcer la participation directe des citoyens aux décisions qui les concernent, créer des espaces de re-politisation où les citoyens redéfinissent eux-mêmes les enjeux et les solutions, et promouvoir la redevabilité (accountability) horizontale entre citoyens, plutôt que seulement verticale envers des élus.

Le livre analyse comment ces "démocraties de mouvement" (movement democracies) peuvent influencer et transformer les institutions politiques établies. Della Porta examine les dilemmes et tensions auxquels ces mouvements font face :

- Comment passer de l'expérimentation locale/ponctuelle à des changements systémiques ?

- Comment maintenir l'autonomie et la critique radicale tout en engageant avec les institutions pour obtenir des réformes ?

- Comment gérer les tensions internes (leadership vs horizontalité, efficacité vs inclusion, diversité vs unité) ?

- Comment éviter la répression ou la cooptation par le système politique existant ?

Une proposition concrète de l'ouvrage est que les innovations délibératives institutionnalisées (comme les assemblées citoyennes tirées au sort - "minipublics") peuvent servir de pont entre l'énergie démocratique des mouvements sociaux et les institutions représentatives. Elle voit dans ces mécanismes un moyen de canaliser et d'institutionnaliser la participation et la délibération expérimentées dans les mouvements, tout en leur donnant un impact concret sur la prise de décision.

Tiziana Terranova, "Network Culture: Politics for the Information Age" (Pluto Press, 2004), nous explique que les réseaux numériques ne sont pas seulement des outils techniques ou des espaces de communication, mais bien une nouvelle forme de culture politique, sociale et économique (network culture), profondément ambivalente : elle combine autonomie et aliénation, coopération et exploitation, ouverture et contrôle. Pour penser politiquement l’ère numérique, il faut reconnaître cette tension au cœur des réseaux eux-mêmes.

Les réseaux ne sont pas neutres : ils structurent la manière dont nous vivons, travaillons, nous relions aux autres. Loin d’être purement horizontaux, ils organisent le pouvoir de manière diffuse mais asymétrique.

Terranova analyse le "free labor" : le travail gratuit réalisé par les usagers (ex. forums, blogs, modération, partage de contenu) qui alimente les plateformes capitalistes sans rétribution. Internet n’est pas une utopie post-capitaliste, mais un terrain d’extension du capitalisme cognitif. Elle confronte Foucault, Deleuze et les cultural studies pour montrer que le réseau agit comme une machine biopolitique : il produit des comportements, des affects, des formes d’attention. La subjectivité connectée est à la fois produite par et productrice de réseaux.

Terranova insiste sur les potentialités politiques du réseau, notamment dans l’émergence de mouvements alternatifs, de savoirs partagés, de communautés autonomes. Mais elle souligne aussi la capture constante de ces dynamiques par le marché et les dispositifs de pouvoir.

Joshua Clover, "Riot. Strike. Riot : The New Era of Uprisings" (Verso Books, 2016), poète et théoricien marxiste, propose une relecture historique des formes de luttes sociales à travers une grille d’analyse marxiste hétérodoxe. Il soutient que nous sommes entrés dans une nouvelle ère d’émeutes (riot) - qui succède à l’ère des grèves (strike) - en réponse aux transformations structurelles du capitalisme mondial.

Les formes de révolte dominante, nous dit-il, changent avec les formes de production dominantes :

- L’émeute (riot) est la forme politique du capital marchand (XVIe–XIXe siècle); c'est la forme typique des luttes contre la vie chère, la rareté, l’injustice de la distribution.Elle n'est pas liée à la production mais à la consommation et à la circulation des biens.

- La grève (strike) est celle du capital industriel (XIXe–XXe siècle) ; c'est la forme moderne de contestation organisée, issue de la relation salariale stable. Elle est axée sur le contrôle des moyens de production et sur les droits du travail.

- Le retour de l’émeute (return to riot), au XXIe siècle, correspond à l’ère du capital circulatoire (finance, logistique, services). Les grèves ont perdu leur efficacité car la classe ouvrière stable se désintègre, et l’émeute renaît : elle vise les circuits de distribution, les espaces publics, les flux urbains (grands magasins, autoroutes, postes de police).

La grève n’est plus centrale dans un capitalisme où le salariat devient précaire, fragmenté, délocalisé. L’émeute contemporaine est une lutte de survie, mais aussi une forme de politique dans l’espace public. Les cibles des émeutes sont souvent des infrastructures de distribution ou de contrôle (police, commerce, logistique). Clover insiste sur la composition raciale et coloniale des émeutiers dans le capitalisme tardif : les marges urbaines comme foyer de révolte. Il défend une réhabilitation de l’émeute comme forme rationnelle et historiquement située de lutte — contre une vision moraliste ou libérale de la violence.

Nick Srnicek & Alex Williams, "Inventing the Future : Postcapitalism and a World Without Work" (Verso Books, 2015), nous expliquent que pour dépasser le capitalisme, il ne suffit pas de résister ou de protester : il faut proposer un projet positif, technologique et stratégique, capable de changer les structures du monde.

Les luttes actuelles échouent car elles restent enfermées dans ce que les auteurs appellent la "folk politics" — une politique localiste, morale, immédiate, anti-institutionnelle. Ce qu’il faut, c’est une politique de l’abstraction, de l’organisation et de l’infrastructure.

Les auteurs rejettent la politique "instinctive" des mouvements horizontalistes (Occupy, 15-M, Gezi), elle est trop centrée sur l’immédiateté, la localité, la rejet de la hiérarchie, et incapable de construire une alternative systémique. Cette politique est émotionnellement forte, mais structurellement inefficace : elle ne prend pas en compte la complexité du capitalisme contemporain. Il faut donc repenser l’organisation politique à grande échelle, élaborer des récits alternatifs puissants (comme le néolibéralisme l’a fait), construire des institutions post-capitalistes durables, et investir dans les infrastructures techniques et sociales.

Ils défendent une vision radicale du post-capitalisme, l'accélération de l’automatisation est au service, non d'un renforcement du capital, mais d'une réduction massive du travail humain. Changer le monde exige plus que de s’y opposer. Il faut l’inventer. Le post-capitalisme ne viendra ni de la protestation spontanée, ni du repli local : il viendra d’une politique abstraite, technologique, planifiée, capable de détourner les infrastructures existantes vers des fins égalitaires.

Molly Crabapple est une artiste visuelle, écrivaine et journaliste américaine engagée politiquement, née en 1983. Elle est surtout connue pour ses illustrations stylisées, détaillées et souvent provocantes qui abordent des thèmes comme l'injustice sociale, la politique, la guerre et les mouvements de protestation. Son travail incarne la manière dont l'art et le journalisme visuel peuvent s'intégrer profondément dans l'écosystème des mouvements sociaux contemporains organisés en réseau ...

Elle a été profondément impliquée dans le mouvement Occupy Wall Street dès ses débuts en 2011. Elle se rendait régulièrement à Zuccotti Park (le campement principal d'OWS à New York) pour dessiner en direct les manifestants, les assemblées générales, les confrontations avec la police et la vie quotidienne du camp. Ses dessins, réalisés sur place, capturaient l'énergie, la diversité et la répression du mouvement avec une immédiateté et une puissance émotionnelle que la photographie ou le texte seul ne transmettaient pas toujours.

Crabapple a maîtrisé l'utilisation des médias sociaux (notamment Twitter) pour partager son travail en temps réel et raconter l'histoire de ces mouvements.

Elle postait ses dessins en cours de réalisation ou terminés directement en ligne, permettant une diffusion virale et internationale des images et des messages d'OWS et d'autres luttes. Son art est ainsi devenu un vecteur clé de communication visuelle pour le mouvement, atteignant un public bien au-delà de New York.

Face à la couverture médiatique traditionnelle, parfois simplificatrice ou hostile, les dessins de Crabapple offraient une perspective humaine, complexe et engagée. Son art donnait une visibilité puissante aux revendications et aux expériences vécues par les participants, contribuant à façonner la narrative publique du mouvement en faveur des manifestants.

Son engagement ne s'est pas limité à OWS. Elle a utilisé sa même approche pour documenter visuellement d'autres événements liés à des dynamiques de mouvements en réseau ou à des soulèvements populaires : les Printemps Arabes (notamment en Égypte), le mouvement Gezi Park en Turquie, le mouvement Ferguson et plus largement Black Lives Matter, la crise des réfugiés syriens. La guerre en Syrie (pour laquelle elle a effectué un reportage graphique approfondi avec le journaliste Marwan Hisham, aboutissant au livre "Brothers of the Gun").

Son travail ne se contente pas de documenter mais vise à susciter l'empathie, la colère et l'action. En rendant les luttes et les injustices visuellement frappantes et accessibles, elle contribue à construire une conscience collective et une solidarité transnationale, caractéristiques des mouvements en réseau.

Références : "Drawing Blood" (2015), mémoires illustrées couvrant Occupy Wall Street, Guantánamo, les Printemps arabes. - "Brothers of the Gun" (2018, avec Marwan Hisham), roman graphique & reportage sur la guerre en Syrie (nominé aux National Book Awards) - "Feral City" (2022, essai illustré sur New York pendant la pandémie) ...

"Forensic Architecture: Violence at the Threshold of Detectability" (E. Weizman, 2017).

Forensic Architecture (FA) est une agence de recherche multidisciplinaire basée à l'Université Goldsmiths de Londres, fondée en 2010 par l'architecte Eyal Weizman.

Leur travail consiste à enquêter sur des violations des droits humains, des crimes d'État, des conflits et des désastres écologiques en utilisant des méthodes innovantes de spatialisation et de visualisation des preuves (modélisation 3D, cartographie, analyse vidéo, recontextualisation de données satellites, etc.). Leur site web et chaîne YouTube sont les sources les plus complètes. Leurs enquêtes sont conçues comme des œuvres multimédias interactives, mêlant rigueur scientifique et puissance narrative. Leur travail est aussi exposé comme art politique dans les grands musées internationaux, questionnant le rôle des preuves dans la justice moderne.

La violence contemporaine opère au "seuil de la détectabilité" ..

Les États et acteurs puissants commettent délibérément des violences (bombardements, expulsions, tortures, crimes environnementaux) dans des zones d'opacité juridique, médiatique et technique : espaces aériens (drones), eaux internationales (migrants), zones de conflits inaccessibles, violences "lentes" (pollution, changement climatique) ou "déniables" (comme les frappes "accidentelles"). L'objectif est de rendre ces violences invisibles aux régimes traditionnels de preuve (témoignages, photos, enquêtes in situ).

Weizman défend que l'architecture n'est pas seulement l'objet de la violence (bâtiments détruits), mais un outil pour la révéler via la modélisation 3D pour reconstituer des scènes de crime, l'analyse des traces matérielles (impact de balles, trajectoires d'explosions) sur les structures, les spatialisation des données (mouvements de victimes, sons, flux de pollution).

Face à l'impossibilité d'accéder aux lieux, FA exploite les "ruines médiatiques" laissées par la violence via les vidéos amateurs, photos satellites, données satellites, enregistrements radar, posts sur les réseaux sociaux. Ces fragments doivent être recontextualisés spatialement et temporellement pour devenir des preuves.

La "forensique" est le langage par lequel les bâtiments parlent dans les cours de justice : le but ultime est bien d'utiliser la preuve technique pour déstabiliser les récits dominants (dénis des États, désinformation), soutenir les luttes en justice (Cour Pénale Internationale, tribunaux citoyens) et créer des archives publiques contre l'oubli ...

Dans "Networks of outrage and hope : social movements in the Internet age" (2012), Manuel Castells (2012) analyse la montée de mouvements sociaux mondiaux (comme les Indignés en Espagne, Occupy Wall Street, le Printemps arabe, ou les mouvements en Islande, Grèce, et au Brésil) et leur utilisation des réseaux numériques comme espace de formation, d’expression et d’action. Il avance que les réseaux Internet offrent une nouvelle structure de communication horizontale qui permet l’émergence d’un pouvoir contre-hégémonique.

Castells mobilise ses travaux antérieurs sur la société en réseaux pour décrire une transition du pouvoir vertical traditionnel vers des formes de contre-pouvoir en réseau. Il introduit deux concepts majeurs :

- Les réseaux de l’espoir : les liens d’empathie, de solidarité et de créativité collective formés dans les espaces numériques.

- Les réseaux de l’indignation : les émotions de rejet et de colère catalysées par l’injustice perçue, souvent déclenchées par des événements précis.

Il insiste sur l’interaction entre espace physique et espace numérique dans la construction de la mobilisation sociale.

Une édition mise à jour en 2015 inclut une analyse du mouvement Podemos en Espagne et des manifestations au Brésil et à Hong Kong.

Nous suivrons quant à nous, chapitre par chapitre, l'argumentaire de Castells et l'ensemble des évènements-exemples qui permettent d'étoffer, avec parfois ses contradictions, les thèses d'un auteur qui tentera de penser jusq'au bout que le numérique est par essence libérateur ...

On aurait aimé aussi une interrogation critique de l'intégration du numérique au capitalisme ...

"Opening: Networking Minds, Creating Meaning, Contesting Power" (Introduction)

Dans ce chapitre d’ouverture, Castells établit les fondations conceptuelles de son analyse. Il propose une lecture de l’ère contemporaine marquée par une triple transformation ...

- Networking Minds - Castells avance que les esprits sont désormais en réseau – non pas seulement par la technologie, mais par des processus cognitifs et émotionnels collectifs, rendus possibles par les médias sociaux et Internet. Les individus partagent récits, émotions et perceptions en temps réel, formant un espace de communication horizontale qui échappe partiellement aux logiques centralisées de contrôle.

- Creating Meaning - Castells insiste sur le fait que les mouvements sociaux naissent de la production de sens. Les institutions dominantes perdent leur légitimité, et les citoyens, face à cette crise de sens, cherchent à réinterpréter le monde par la communication autonome, souvent en dehors des circuits officiels (médias, partis, gouvernements).

- Contesting Power - Enfin, il affirme que le pouvoir est contesté à travers des réseaux sociaux décentralisés, qui permettent de s’opposer à la domination politique, économique ou culturelle sans viser nécessairement une prise du pouvoir classique. Le pouvoir repose sur la capacité à imposer un sens, et donc la lutte se joue au niveau de la narration et des émotions collectives.

Le chapitre tend à idéologiser les technologies : Internet est vu presque exclusivement comme un vecteur d’émancipation, négligeant ses usages autoritaires ou manipulateurs.

Là où Morozov (The Net Delusion) alerte sur les récupérations autoritaires du numérique, Castells ne mentionne pas encore les effets pervers des logiques algorithmiques ou de surveillance. Et contrairement à Zeynep Tufekci (Twitter and Tear Gas, 2017), qui montre comment la visibilité peut fragiliser la stratégie des mouvements numériques, Castells reste ici confiant dans la puissance de l’auto-organisation connectée.

"Prelude to Revolution: Where it All Started"

Dans ce chapitre, Castells se penche sur la révolution tunisienne de 2010-2011, qu’il considère comme le déclencheur symbolique et pratique d’une vague mondiale de mobilisations en réseau. Il y analyse comment la combinaison d’une oppression politique, d’une crise socio-économique et d’une étincelle émotionnelle (le suicide de Mohamed Bouazizi) a été catalysée par les réseaux numériques pour devenir une révolution populaire.

Le contexte socio-politique est alors marqué par un régime autoritaire (Ben Ali), corrompu et répressif, une jeunesse éduquée mais massivement au chômage,un système politique fermé, sans exutoire pour la contestation. Castells montre que Facebook, YouTube et les blogs tunisiens ont servi à documenter les abus (par vidéos virales), mobiliser les protestataires, contourner les médias d’État et créer un contre-discours. Il insiste sur le rôle de la diaspora tunisienne et des activistes technologiques à l’étranger, notamment ceux basés en Europe.

Dans ce contexte, l’immolation de Bouazizi va être interprétée comme un acte de rupture morale qui provoque une indignation collective. Cette indignation se transforme en mobilisation grâce à la mise en réseau instantanée des récits et des images.

Si Castells évite le simplisme du « tout Facebook » en soulignant que la révolte est née sur le terrain, mais s’est propagée par les réseaux numériques, et met bien en évidence le rôle de l’auto-communication de masse dans la construction d’un espace public alternatif, le récit reste très centré sur l’aspect communicationnel, au détriment des dynamiques organisationnelles sur le terrain (syndicats, partis, associations locales). Il minimise le rôle des militaires, des fractures élitaires internes et d’autres facteurs politiques classiques dans la chute du régime.

Ce chapitre fournit un exemple puissant de la convergence entre émotion, technologie et mobilisation sociale. Castells y propose une lecture innovante de la révolution tunisienne comme archétype des soulèvements en réseau. Toutefois, en privilégiant le rôle de la communication au détriment d'autres dimensions stratégiques, institutionnelles et postrévolutionnaires, il offre une vision partielle, bien que précieuse, de la dynamique révolutionnaire.

'Iceland’s Kitchenware Revolution: From financial collapse to crowdsourcing a new (failed) constitution"

Dans ce chapitre, Castells analyse la révolte civique en Islande entre 2008 et 2010, surnommée la "révolution des casseroles", suite à l’effondrement brutal du système bancaire islandais durant la crise financière mondiale. Il s’agit selon lui d’un exemple précurseur de mobilisation citoyenne en réseau, à la fois pacifique, locale et profondément démocratique.

Le contexte économique et politique est celui d'une Islande présentée comme modèle néolibéral, voit ses trois principales banques faire faillite en 2008 : l’État nationalise la dette privée, provoquant l’indignation de la population, et les élites économiques et politiques sont perçues comme complices et corrompues.

Comment se forme alors la protestation : des manifestations devant le Parlement avec casseroles, cuillères, tambours : bruits comme métaphore de la société qui refuse le silence. Une participation large et transpartisane, des jeunes, des familles, des retraités. La mobilisation est spontanée, décentralisée et pacifique, souvent coordonnée via réseaux sociaux, SMS, blogs.

Quel est le rôle des technologies numériques : bien que plus discret que dans d'autres cas (Égypte, Tunisie), Castells note que les réseaux numériques ont facilité l’organisation sans structures formelles. Un processus de rédaction participative d'une nouvelle Constitution est lancé, avec un usage significatif des plateformes sociales pour consulter les citoyens.

Castells met en lumière un cas souvent négligé dans les études sur les mouvements sociaux contemporains : une révolution réussie, sans violence ni répression, au sein d’une démocratie libérale. Il souligne l’inventivité démocratique des Islandais : assemblées citoyennes, participation numérique, rupture avec les partis traditionnels. Il démontre comment l’indignation morale peut conduire à une reconfiguration institutionnelle réelle, et pas seulement à une contestation.

Mais Castells idéalise le processus constitutionnel, sans aborder le fait que la nouvelle Constitution islandaise n’a jamais été adoptée, bloquée par le Parlement. Il n’analyse pas en profondeur les limites sociales de la mobilisation (quasi homogénéité ethnique, petit nombre de citoyens, forte cohésion nationale), qui rendent ce modèle difficilement généralisable. Un chapitre qui éclaire plus un idéal-type qu’un modèle généralisable.

"The Egyptian Revolution"

(souvent désigné par son sous-titre dans les éditions ultérieures : "A Non-State War of Life Against the Dictatorship of Fear") - Dans ce chapitre, Castells explore la révolution égyptienne de janvier-février 2011 qui a conduit à la chute de Hosni Moubarak après 30 ans de pouvoir. Il y voit un cas emblématique de mobilisation en réseau nourrie par l’indignation, la peur surmontée et la communication horizontale.

Le contexte politique : un régime policier extrêmement répressif, une société fragmentée par la peur, le silence forcé et l’injustice économique, et des antécédents de contestation (grèves ouvrières, mobilisation des juges, blogosphère émergente), mais sans coordination globale.

Le déclenchement du mouvement est produit par l'affaire Khaled Said, jeune homme torturé à mort par la police en 2010, devient un symbole viral de la brutalité du régime. La page Facebook "We Are All Khaled Said", animée entre autres par Wael Ghonim, joue un rôle central dans la création d’un imaginaire collectif de résistance.

Le rôle des réseaux numériques selon Castells : l’auto-communication de masse (Facebook, YouTube, Twitter) va permettre l’organisation rapide et horizontale des manifestations et le contournement des médias d’État : la diffusion d’un récit émotionnel puissant, centré sur la dignité, la non-violence et la vie contre la peur.

La place Tahrir devient le nœud symbolique de la révolution : un espace d’auto-organisation, d’utopie sociale, de solidarité et de visibilité. Les mouvements en ligne se traduisent ainsi par une présence physique massive, durable, qui défie directement le pouvoir.

Castells réussit à montrer comment la révolution naît de la réappropriation du récit collectif, en liant dignité, souffrance et mobilisation. L’analyse de la peur comme technologie du pouvoir, et de sa rupture émotionnelle (lorsque les gens n’ont plus peur), est particulièrement forte. Il souligne que ce n’est pas une révolution des technologies, mais une révolution rendue possible par les technologies.

Mais l'analyse de Castells reste centrée sur le moment révolutionnaire, sans recul critique sur la durabilité de l’émancipation en réseau. Il idéalise le caractère horizontal et spontané de la mobilisation, en minorant le rôle des acteurs structurés comme les Frères musulmans ou les activistes expérimentés (Kefaya, 6 Avril). Il n’examine pas non plus les dynamiques de récupération politique post-révolution (militaire, islamiste), et laisse entendre un aboutissement qui sera démenti par la suite (coup d’État de 2013).

Castells y démontre avec clarté la puissance des émotions partagées en réseau, mais tend à surestimer la solidité politique des soulèvements numériques. Son approche éclaire brillamment le moment de rupture, mais reste insuffisante pour penser les conséquences institutionnelles de ces révolutions.

"Dignity, Violence, Geopolitics: The Arab Uprising and Its Demise"

Dans ce chapitre ajouté à l'édition revue de 2015, Castells revient sur les révolutions arabes de 2010–2012 (Tunisie, Égypte, Libye, Syrie, Bahreïn, Yémen) à la lumière de leur échec politique global malgré leur force initiale de mobilisation populaire en réseau. Il y offre une lecture géopolitique, émotionnelle et médiatique du cycle de l’espoir et de la désillusion.

Leur point de départ : la dignité - Le fil conducteur des soulèvements est selon Castells une quête de dignité face à l’humiliation institutionnalisée (corruption, violence policière, pauvreté, absence de libertés). La dignité, concept moral et émotionnel, déclenche l’indignation collective une fois rendue visible sur les réseaux.

La diffusion transnationale - Il analyse la contagion des révoltes entre pays comme une forme de résonance émotionnelle en réseau, davantage qu’une stratégie concertée. Les révoltes ont traversé les frontières grâce aux médias sociaux, mais aussi grâce aux chaînes satellitaires arabes, notamment Al Jazeera, qui relayaient en continu les images des soulèvements.

Violence et contre-offensives - Une fois les régimes autoritaires déstabilisés, Castells observe une mutation brutale du conflit : militarisation (Libye, Syrie), répression (Bahreïn), ou manipulation géopolitique (Yémen). Il introduit la notion de "contre-pouvoirs réactionnaires", soutenus parfois par des puissances étrangères ou des institutions conservatrices internes.

Castells montre que les révoltes ont été rattrapées par les logiques géopolitiques régionales : rivalités Iran/Arabie saoudite, interventions occidentales (France, OTAN, États-Unis), ou récupération islamiste. En Égypte, par exemple, le cycle révolutionnaire est inversé avec le retour d’un régime militaire sous Sissi, malgré l’élan initial de Tahrir.

Un chapitre approfondit la dimension géopolitique, absente ou sous-développée dans les chapitres précédents. Castells évite l’écueil du techno-optimisme naïf en reconnaissant l’échec politique de nombreux soulèvements. Il met bien en évidence la vulnérabilité des mouvements horizontaux face à la violence, à la division, ou à la récupération institutionnelle. Mais l'analyse reste descriptive sur les mécanismes d’échec (violence, géopolitique), sans proposer de modèle théorique solide pour comprendre pourquoi certains mouvements résistent mieux que d'autres. Le rôle des islamistes (Frères musulmans, salafistes, etc.) est mentionné mais traité de manière trop superficielle pour rendre compte de leur poids structurel.

Contrairement à Evgeny Morozov, qui aurait vu dans ces échecs une preuve du mythe de l'activisme numérique, Castells maintient que la quête initiale était légitime et puissante, même si les structures sociales et géopolitiques ont empêché sa réalisation.

"A Rhizomatic Revolution: Indignadas in Spain"

Dans ce chapitre, Castells explore le mouvement espagnol des Indignados (15-M), né en mai 2011, qu’il considère comme un modèle paradigmatique d’une révolution en réseau, inspirée par des formes de croissance non linéaire et horizontale – d’où le terme "rhizomatique", emprunté à Deleuze et Guattari.

Rappel sur les origines du mouvement : en réaction à la crise économique, au chômage massif (surtout des jeunes), à la corruption politique et à l’austérité imposée par les institutions européennes. Inspiré à la fois par les soulèvements arabes, par l'activisme numérique et par les tentatives antérieures de contestation en Espagne (notamment la plateforme Democracia Real Ya).

Le mouvement va se structure comme un réseau sans centre, multipolaire, décentralisé, sans hiérarchie : ni leader, ni parti, ni porte-parole officiel (forme et logique rhizomatique). L’occupation des places (Puerta del Sol à Madrid, Plaça de Catalunya à Barcelone) devient le symbole d’un espace public réapproprié par les citoyens. Les assemblées générales adoptent des procédures horizontales et participatives, parfois inspirées de l’anarchisme ou de l’autogestion.

Castells va montrer que les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, blogs, livestreams) permettent la diffusion virale des messages, la coordination des actions, et une construction narrative collective. La communication horizontale devient le fondement même de la structure du mouvement.

Castells illustre très bien comment le dégoût moral vis-à-vis des élites politiques (la "classe des politiciens", ou la casta) a été transformé en action collective créative et non violente. L’analyse du rythme auto-expansif du mouvement ("rhizomatique") offre un cadre original pour penser la diffusion virale des luttes. Il rend compte de la richesse démocratique du moment 15-M, où se croisent expérimentation politique, expression artistique et solidarité concrète.

Ce chapitre est l’un des plus enthousiastes et riches sur le plan théorique dans l’ouvrage. Castells y esquisse un nouveau modèle de révolution non verticale, non violente, connectée et profondément démocratique. Toutefois, son insistance sur la "pureté" du 15-M l’amène à minorer les questions cruciales de durée, d’institutionnalisation, et de résultats politiques. L’image du rhizome, bien que séduisante, masque parfois les nœuds de contradiction internes au mouvement.

"Occupy Wall Street: Harvesting the Salt of the Earth"

Dans ce chapitre, Castells analyse le mouvement Occupy Wall Street (OWS), né en septembre 2011 à New York, puis rapidement étendu à d’autres villes américaines et au-delà. Il y voit l’émergence d’un contre-pouvoir civique horizontal, enraciné dans l’indignation face à l’injustice économique et à la dépossession démocratique aux États-Unis.

On rappelle le contexte économique et politique : le mouvement émerge après la crise financière de 2008, dans un climat de colère contre les banques, Wall Street, et les inégalités croissantes. Le slogan "We are the 99%" devient un marqueur discursif collectif : il oppose la majorité appauvrie à une élite financière ultraminoritaire.

La forme du mouvement : Castells insiste sur l’occupation physique des espaces publics (notamment Zuccotti Park à Manhattan), transformés en lieux d’assemblées populaires, de débats, de solidarité et de visibilité médiatique. L’organisation repose sur des principes d’horizontalité, de consensus, et de démocratie directe, avec une méfiance profonde envers les partis, les syndicats et les institutions.

Le rôle des technologies numériques : l’auto-communication de masse (livestreams, Twitter, Tumblr, Facebook) permet de contourner les médias traditionnels et de construire un narratif autonome. Castells montre comment les réseaux permettent la coordination à l’échelle nationale et internationale, malgré l’absence de hiérarchie.

Castells met en lumière le caractère symbolique et émotionnel puissant d’OWS, plus que sa force stratégique : le mouvement donne voix à un ressentiment social latent. Il souligne la richesse expérimentale du mouvement, comme laboratoire de formes alternatives de vie politique (cuisine collective, bibliothèques, entraide, etc.). Il montre que, même sans "demande" unique, OWS a reconfiguré l’agenda public autour de la question des inégalités et de la corruption du système démocratique.

Par rapport à Tufekci (Twitter and Tear Gas), qui insiste sur le "paradoxe de la puissance expressive" — une grande capacité à mobiliser sans capacité à consolider — Castells reste focalisé sur l’intensité morale du soulèvement. Contrairement à Morozov, qui verrait ici une illusion de changement sans stratégie politique, Castells valorise l’émergence d’un nouvel espace public fondé sur l’indignation partagée.

Ce chapitre trace un portrait éloquent d’Occupy Wall Street comme phénomène émotionnel, politique et esthétique, marquant un tournant dans la conscience civique américaine. Castells capte la force morale et la créativité démocratique du mouvement, mais évite les zones d’ombre : sa désorganisation, sa fin rapide, son incapacité à produire un levier de transformation institutionnelle. L’analyse est inspirée, mais parfois jugée trop indulgente vis-à-vis des écueils structurels du mouvement.

"Networked Social Movements: A Global Trend?"

Ce chapitre propose une synthèse comparative et réflexive sur les divers mouvements sociaux étudiés dans l’ouvrage : Printemps arabe, 15-M espagnol, Occupy Wall Street, la révolte islandaise, etc. Castells pose la question centrale : les mouvements sociaux en réseau représentent-ils une nouvelle forme d’action politique universelle ?

D'abord les convergences observées : tous les mouvements naissent d’un sentiment d’humiliation ou d’indignation morale, souvent lié à l’injustice économique, à la corruption ou à l’absence de démocratie. Ils partagent une structure horizontale, décentralisée, avec peu ou pas de leadership institutionnel. Ils utilisent les technologies numériques comme infrastructure organisationnelle, narrative et émotionnelle. L’occupation de l’espace physique (places, rues, parlements) accompagne la structuration numérique.

Ensuite les traits distinctifs selon les contextes : les contextes autoritaires (Tunisie, Égypte, Syrie) donnent lieu à des mouvements plus violents ou réprimés. Les démocraties occidentales (Islande, Espagne, États-Unis) permettent une expression plus ouverte mais rencontrent des limites institutionnelles fortes. Des différences apparaissent dans la durabilité, la récupération politique ou la fragmentation post-mobilisation.

Castells réussit ainsi à identifier une logique transnationale des soulèvements contemporains, non pas par imitation mécanique, mais par résonance émotionnelle et structurelle. Il offre une typologie claire de ce qu’il appelle les "networked social movements", fondée sur la communication horizontale, la quête de dignité, et l’auto-organisation. Et suggère que la politique ne se joue plus seulement dans les institutions, mais aussi dans les flux de communication sociale.

Bennett et Segerberg (The Logic of Connective Action) proposent une typologie plus fine de l’action connectée, distinguant entre action personnalisée et action collective traditionnelle, là où Castells tend à fusionner ces dynamiques dans une catégorie unique. Par contraste, Tufekci (Twitter and Tear Gas) alerte sur la fragilité structurelle des mouvements en réseau, là où Castells met surtout en avant leur capacité d’innovation démocratique. Morozov, enfin, aurait rejeté l’idée même d’un "tournant démocratique global", y voyant une projection techno-optimiste masquant des échecs profonds.

"The clash between old and new Turkey, Gezi Park, June 2013"

Le chapitre sur Gezi Park constitue un moment fort et émotionnellement dense de l’ouvrage : il rend hommage à une jeunesse turque courageuse, inventive, ancrée dans un imaginaire démocratique et globalisé. Toutefois, Castells idéalise partiellement le mouvement, en mettant de côté ses limites tactiques, son absence de débouchés politiques, et la violence systémique de la répression. Il en résulte un portrait vibrant mais incomplet d’un soulèvement à la fois urbain, existentiel et numérique.

Dans ce chapitre, Castells analyse donc le mouvement de protestation de Gezi Park à Istanbul en juin 2013, qu’il interprète comme une explosion citoyenne contre l’autoritarisme croissant du gouvernement d’Erdogan, et plus largement, comme le symbole d’un conflit générationnel, culturel et politique entre deux visions de la Turquie.

Le facteur déclencheur, un parc menacé, une société en tension. Le projet de destruction de Gezi Park pour construire un centre commercial à l’emplacement d’une ancienne caserne ottomane déclenche une petite manifestation écologique pacifique. La répression brutale de la police transforme l’événement en un soulèvement national contre la politique autoritaire, islamo-conservatrice et néolibérale de l’AKP.

Un conflit de récits : ancien et nouveau - Castells présente la Turquie comme déchirée entre,

- une élite islamo-nationaliste conservatrice, représentée par Erdogan, qui cherche à restructurer l’espace public et les modes de vie selon une morale religieuse,

- et une génération urbaine, laïque, connectée, plurielle, qui rejette la censure, la moralisation de la sphère privée, et l’arbitraire étatique.

Le mouvement repose sur Twitter, Facebook, Tumblr, Instagram, YouTube pour s’organiser, documenter les violences policières et construire un discours critique. Alors que les médias traditionnels turcs sont largement silencieux, voire complices du gouvernement, ce qui renforce le rôle de l’auto-communication numérique. Castells évoque les stratégies numériques innovantes : hashtags, mèmes, humour visuel, cartographies collaboratives de la répression.

Castells sait parfaitement saisir la dynamique émotionnelle du basculement d’une protestation locale en un mouvement national, grâce à la puissance virale des réseaux. Il montre que le cœur du conflit n’est pas religieux ou économique, mais culturel, générationnel et symbolique : une lutte pour le droit à la ville, à l’autonomie, à la diversité. L’analyse du rôle des médias officiels muets contraste fortement avec la vivacité du contre-récit numérique, offrant un cas exemplaire d’asymétrie informationnelle compensée par les réseaux.

Mais Castells minimise l’importance des dynamiques organisationnelles préexistantes (syndicats, ONG, groupes LGBT+, mouvements féministes) dans le déclenchement et le soutien du mouvement. Il passe rapidement sur les conséquences politiques post-Gezi : durcissement autoritaire du régime, arrestations massives, polarisation accrue. Et le chapitre ne traite pas suffisamment du rôle de la violence d’État structurée, préférant insister sur la force symbolique de la protestation.

Contrairement à Zeynep Tufekci (qui a elle-même participé et analysé Gezi dans Twitter and Tear Gas, 2017), Castells n’interroge pas en profondeur les failles structurelles du mouvement, notamment l’absence de stratégie politique ou de relais durables. Là où Morozov aurait souligné l’échec à transformer une visibilité virale en pouvoir réel, Castells valorise le surgissement de la contestation comme un événement démocratique en soi.

"Challenging the development model, denouncing political corruption: Brazil, 2013–14"

Dans ce chapitre, Castells examine les grandes mobilisations qui ont secoué le Brésil en 2013–2014, débutées par des protestations contre la hausse du prix des transports publics, mais élargies en une contestation massive du modèle de développement économique, de la corruption systémique, et de la gouvernance politique, alors même que le pays s’apprêtait à accueillir la Coupe du monde 2014 et les JO de 2016.

Le mouvement débute avec le MPL (Movimento Passe Livre), un collectif militant pour la gratuité des transports publics, mobilisé contre une hausse de 20 centimes du ticket de bus à São Paulo. Après la répression policière brutale, les protestations se généralisent et rassemblent des centaines de milliers de personnes dans plus de 80 villes. Les revendications s’étendent à la corruption politique chronique (notamment autour du Parti des Travailleurs, au pouvoir), et aux dépenses publiques jugées indécentes pour la Coupe du monde, au détriment de la santé, de l’éducation, du logement.

Le rôle des réseaux numériques? Les manifestations sont coordonnées par Facebook, Twitter, YouTube, mais aussi par Whatsapp, très populaire au Brésil. Castells souligne la plasticité narrative du mouvement : sans mot d’ordre unifié, chaque groupe y projette ses indignations. L’horizontale numérique se double d’une diversité idéologique, allant de la gauche radicale aux groupes nationalistes, ce qui fragilise la cohésion.

Est parfaitement souligné le grand paradoxe (pour ne pas dire la grande misère) des "grands événements" : le chapitre montre comment la mise en spectacle du pays via la FIFA se retourne contre l’État, es stades deviennent des symboles d’injustice sociale, les images de protestation font le tour du monde. Et Castells parvient tout à fait à mettre en évidence toute l’ambiguïté du pouvoir brésilien : officiellement démocratique, mais répressif dès que la rue s’exprime massivement.

Toutefois, le chapitre élude la récupération de l’agenda protestataire par des forces conservatrices, notamment à partir de 2015 (préfigurant la montée du bolsonarisme). Castells ne distingue pas clairement les temporalités : 2013 n’est pas 2014, et le mouvement change de forme, ce que l’analyse tend à homogénéiser. L’absence d’analyse du rôle des médias de masse brésiliens, très puissants (ex. Grupo Globo), et souvent hostiles aux mouvements sociaux, est un manque important.

Ce chapitre révèle toute la puissance mais aussi les ambiguïtés des mouvements sociaux en réseau : la rue brésilienne de 2013 cristallise une colère généralisée contre un modèle de croissance inégalitaire et un système politique discrédité, mais n’accouche pas d’une stratégie unificatrice. Castells en donne une lecture dynamique, empathique et connectée, mais sans explorer les dérives ou instrumentalisations postérieures. Il y a là un portrait vibrant mais incomplet d’un soulèvement à la fois citoyen, fragmentaire et politiquement vulnérable.

"Beyond neoliberalism: Student movement in Chile, 2011–13"

Dans ce chapitre, Castells étudie le mouvement étudiant chilien de 2011 à 2013, qu’il considère comme l’un des mouvements sociaux les plus cohérents, organisés et politiquement structurés du cycle mondial de contestation. Il y voit une remise en cause explicite du modèle néolibéral hérité de la dictature de Pinochet, notamment dans l’éducation, mais aussi dans la structure même de l’État chilien post-transition.

On rappelle l'origine du mouvement : le système éducatif chilien est l’un des plus marchandisés au monde, avec une éducation universitaire largement privatisée, inégalitaire et endettante. Le mouvement démarre dans les lycées et universités avec des revendications claires : éducation gratuite, publique et de qualité, et réforme constitutionnelle. Il s’étend rapidement à d’autres secteurs de la société (professeurs, parents, syndicats) et devient une critique globale du modèle chilien post-dictature.

Contrairement aux mouvements horizontaux décrits dans d’autres chapitres, ici le leadership est assumé, transparent et efficace, notamment via des figures comme Camila Vallejo, Giorgio Jackson ou Gabriel Boric. Ces leaders étudiants sont capables de dialoguer avec les institutions, tout en conservant leur légitimité auprès des bases mobilisées.

Utilisation stratégique des réseaux sociaux : Castells montre que Facebook, Twitter et les blogs permettent une mobilisation rapide, une coordination fluide, et surtout une diffusion massive de récits contre-hégémoniques. Les médias numériques sont complémentaires et non exclusifs des formes classiques de mobilisation : marches, occupations, grèves générales.

Castells souligne avec justesse la clarté programmatique et la maturité politique du mouvement chilien, en contraste avec l’indétermination des autres mouvements en réseau. Il met en évidence l’articulation réussie entre réseaux numériques et action collective organisée, sans romantiser le numérique. L’analyse des fondements historiques du néolibéralisme chilien (héritage de Pinochet, constitution de 1980) enrichit la lecture sociopolitique.

Morozov, toujours sceptique face à la foi numérique, aurait noté que le succès du mouvement repose moins sur Internet que sur une culture politique militante ancrée dans l’histoire chilienne. En contrastant avec les mouvements plus fluides et instables comme Occupy ou Gezi, Castells montre que les réseaux numériques, lorsqu’ils sont articulés à une stratégie politique explicite et un leadership assumé, peuvent contribuer à une transformation durable. Toutefois, l’absence d’une réflexion approfondie sur les tensions internes et les limites institutionnelles empêche l’analyse d’atteindre toute sa portée critique: Il ne revient pas sur les limites concrètes des réformes éducatives obtenues après 2013, qui furent partielles et contestées, ni sur le rôle des médias traditionnels (hostiles au mouvement dans un premier temps) et la répression policière, évoqués, mais peu approfondis.

"Undoing the media-state complex: Mexico’s #YoSoy 132"

Le chapitre consacré à #YoSoy132 met en évidence la puissance subversive des jeunes générations connectées face à des appareils idéologiques d’État encore ancrés dans le contrôle de masse. Castells en fait un cas exemplaire de contre-pouvoir médiatique, tout en sous-estimant les dynamiques internes de fragmentation, l’inefficacité politique finale, et la résilience du système médiatico-politique mexicain.

Dans ce chapitre donc, Castells examine le mouvement #YoSoy132, né au Mexique en 2012 dans le contexte des élections présidentielles. Il s’agit d’un mouvement étudiant, horizontal et connecté, né d’un rejet de l’alliance perçue entre l’élite politique (le PRI) et les médias dominants (notamment Televisa). Castells le présente comme une tentative de démocratisation de l’espace médiatique, dans un pays marqué par l’autoritarisme historique, la désinformation, et la violence structurelle.

L'origine du mouvement : le 11 mai 2012, le candidat du PRI Enrique Peña Nieto est hué à l’Université Iberoamericana. Le traitement manipulateur de l’événement par les grands médias (présentant les étudiants comme "non étudiants") provoque la réaction d’un groupe de 131 étudiants publiant une vidéo de réponse sur YouTube. Le hashtag #YoSoy132 est lancé en solidarité ("je suis le 132e"), devenant le symbole d’un mouvement pour la vérité médiatique, la transparence électorale et la démocratie réelle.

Les Objectifs et structure du mouvement portent ainsi la dénonciation du contrôle oligarchique de l'information au Mexique et la revendication d'un pluralisme médiatique, un débat électoral équitable, et un accès égal à l’information politique. Le mouvement adopte une organisation horizontale, asamblearia, inspirée du 15-M espagnol et d’Occupy.

Castells souligne l’usage stratégique de YouTube, Facebook, Twitter, mais aussi de sites alternatifs et plateformes de streaming pour contourner la censure. La force du mouvement réside dans sa capacité à rendre visible le fonctionnement opaque de l’alliance médias-pouvoirs en mobilisant des pratiques numériques créatives.

Castells décrit avec justesse le rôle clé du complexe "État–médias" dans la fabrication du consensus, et la manière dont #YoSoy132 le perturbe en rendant visible ses mécanismes. Il analyse la tension entre institutions verrouillées et expression démocratique en réseau, en illustrant bien la fonction contre-hégémonique de la communication numérique. Il met en valeur la capacité réflexive et éthique du mouvement : il ne vise pas la prise de pouvoir, mais la réforme des conditions de production du débat public.

Mais il idéalise le mouvement, en minimisant les divisions internes, la politisation croissante (certains groupes se rapprochant de la gauche institutionnelle), et le déclin rapide post-électoral, ni n’analyse en profondeur l’échec du mouvement à influencer l’élection présidentielle, ni le retour en force du PRI malgré la vague de protestation. Il passe par ailleurs sous silence les liens entre médias privés, narcotrafic et pouvoir d’État, pourtant fondamentaux dans le cas mexicain. Evgeny Morozov aurait vu dans l’échec électoral un symbole de la vulnérabilité des illusions numériques, dans un État autoritaire déguisé en démocratie.

"Changing the World in the Network Society"

Castells synthétise les enseignements tirés des différents mouvements sociaux étudiés dans l’ouvrage (du Printemps arabe à #YoSoy132, en passant par Occupy, Gezi, 15-M, le Chili, le Brésil, etc.).

Il affirme que nous assistons à un basculement historique : l’émergence d’une nouvelle forme de transformation sociale fondée sur la communication en réseau, où la politique se joue de plus en plus hors des institutions traditionnelles.

Les caractéristiques communes des mouvements en réseau identifiées ..

- Une Auto-organisation horizontale, sans leader ni structure partisane.

- L'Utilisation centrale des réseaux numériques comme espace d’émotion, de narration et de mobilisation.

- L'Occupation physique de l’espace public, couplée à une présence en ligne.

- Le Déclenchement émotionnel (souvent à partir de l’indignation ou d’une humiliation symbolique).

- Le Refus de la politique institutionnelle et de la représentation classique.

Castells insiste sur le fait que ces mouvements ne visent pas la prise de pouvoir, mais la réinvention de la démocratie depuis la base, autour de la dignité, de la justice sociale et du respect mutuel.

Il les compare à des révolutions anthropologiques, fondées sur un changement des valeurs et des subjectivités, plutôt qu’à des révolutions institutionnelles classiques.

Mais il admet que peu de ces mouvements ont abouti à des réformes durables ou à des transformations politiques concrètes. Cependant, selon lui, ils ont modifié les mentalités, exposé les contradictions du pouvoir, et ouvert des espaces symboliques et pratiques de résistance.

On peut retenir que Castells propose une vision transversale cohérente des mobilisations globales : il en extrait un modèle d’action en réseau adapté à l’ère numérique. Il insiste sur des éléments souvent négligés : l’émotion partagée comme moteur politique, la valeur de la dignité comme principe d’organisation, et la mutation des subjectivités politiques. Il défend une conception non cynique de la transformation sociale, où l’utopie numérique redevient un espace possible de résistance.

On peut a contrario noter que Castells ne propose pas de cadre pour penser comment ces mouvements peuvent transformer l’ordre institutionnel, au-delà de leur surgissement. Il évite de tirer un bilan politique rigoureux des échecs ou récupérations (Égypte, Brésil, USA…), préférant l’argument de la "valeur du processus". Il naturalise la forme en réseau comme intrinsèquement positive, sans analyser les effets délétères de l’horizontalité intégrale (inefficacité, désorganisation, vulnérabilité à la manipulation). En réponse un Morozov critiquerait la foi implicite de Castells dans les vertus du numérique, y voyant une technodétermination bien optimiste. Et Tufekci irait plus loin dans l’analyse des fragilités structurelles, soulignant que sans stratégie, les mouvements numériques échouent à institutionnaliser le changement.

"Networked Social Movements and Political Change"

Dans ce chapitre charnière ajouté à l’édition révisée, Castells s’interroge sur la capacité réelle des mouvements sociaux en réseau à produire un changement politique durable.

Il ne se limite plus à la description de la dynamique protestataire, mais explore ce qui advient après les places, après les hashtags, lorsque se pose la question du passage de l’indignation à l’action politique institutionnelle.