- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- Jouhandeau

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

Degrowth - Jason Hickel, "Less is More: How Degrowth Will Save the World" (2020) - Kate Raworth, "Doughnut Economics" (2017) - Rapport "Emissions Gap" du PNUE (2023) - Rapport "Global Resources Outlook" (PNUE, 2024) : Données sur l'extraction mondiale - Kohei Saito, "Capital in the Anthropocene" (2020) - ...

Last update: 02/02/2025

Jason Hickel (2020) et Kate Raworth (2017), deux figures majeures de la pensée économique critique du XXIe siècle, souvent associées au courant de la post-croissance mais avec des approches sensiblement différentes, ont démontré l'impossibilité physique d'une croissance et d'une consommation infinies dans un système fini.

- Ils ont prouvé que l'économie est un sous-système de la biosphère, et non l'inverse.

- et que la "croissance verte" relève de la pensée magique économique face aux contraintes physiques de la biosphère.

La seule voie soutenable serait une réduction planifiée de la consommation matérielle (décroissance) dans les pays riches ...

Alors que Kate Raworth entend repenser l’économie pour la maintenir dans les limites sociales et écologiques, Jason Hickel soutient que la décroissance est nécessaire pour préserver l’écosystème et la justice.

Raworth adopte une approche réformatrice. Elle ne rejette pas les institutions existantes mais les reconstruit de l’intérieur. Elle cherche à rendre l’économie compatible avec les limites planétaires en changeant les objectifs (du PIB au bien-être), les modèles mentaux, et les designs économiques.

Hickel, en revanche, est radical : pour lui, le capitalisme est par nature incompatible avec l’équilibre écologique et la justice. Il prône une rupture avec le capitalisme et défend une politique de décroissance explicite, assumée et planifiée.

La critique de la croissance illimitée remonte à au moins 1972, avec le rapport Meadows, et s’enracine dans des traditions intellectuelles encore plus anciennes : elle est restée pourtant toujours marginale dans les politiques publiques.

Intitulé “The Limits to Growth”, ce rapport commandité par le Club de Rome modélisait les conséquences de la croissance exponentielle dans un monde fini. Il utilisait le modèle World3 pour simuler les interactions entre population, ressources, pollution, capital, alimentation. Si la croissance se poursuit sans changement structurel, nous disait-il, l’effondrement est probable au XXIe siècle. Le rapport fut massivement critiqué : mais ses projections ont été validées a posteriori (cf. Graham Turner, 2014).

John Stuart Mill parlait déjà au XIXe siècle d’un “état stationnaire souhaitable”. Ivan Illich, André Gorz, Nicholas Georgescu-Roegen dans les années 1960–70 défendaient une économie de la suffisance, du décroître volontaire, et critiquaient la logique de l’accélération, de la technique et de la marchandisation du monde. Georgescu-Roegen publia en 1971, "The Entropy Law and the Economic Process", un des fondements théoriques majeurs de la bioéconomie et de la décroissance. Le terme de “décroissance” (décroissance soutenable) futt forgé en France dans les années 1970, et popularisé dans les années 2000 par Serge Latouche, Paul Ariès, Vincent Cheynet. Une mouvance qui resta longtemps marginale, militante et anti-capitaliste, sans réelle influence politique au-delà de quelques cercles altermondialistes.

La décroissance fut longtemps considérée comme un “mot qui fait peur”, perçu comme synonyme de crise, chômage, récession. Mais pourquoi?

- elle contredit le dogme dominant du progrès

Depuis le XIXe siècle, croissance = progrès, modernité, sortie de la misère. Le PIB est devenu l’index sacré de réussite nationale (cf. Simon Kuznets, années 1930).

- Parce qu’elle semble politiquement suicidaire

Dire “moins” dans une société basée sur le “toujours plus” est perçu comme un discours de pénurie, de restriction, voire de régression. Les partis politiques n’ont pas de programme post-croissance clair jusqu’aux années 2020.

- Elle est difficile à modéliser économiquement

Les économistes mainstream n’ont pas d’outils pour penser une économie sans croissance du PIB. Les modèles standards (IS-LM, Cobb-Douglas) présupposent la croissance comme moteur structurel.

- Elle touche enfin à des valeurs profondes

Changer d’imaginaire implique de toucher à des habitudes, des désirs, des représentations du bonheur, de la réussite, de la liberté. C’est donc un quasi combat philosophique, culturel et existentiel, pas seulement économique.

La post-croissance n’est pas nouvelle, elle a plus d'un demi-siècle. Mais c’est peut-être l’effondrement progressif du modèle croissantiste qui la rend désormais inévitable plutôt que marginale en ce premier quart du XXIe siècle...

Les approches de Kate Raworth (Doughnut Economics) et de Jason Hickel (Less is More) sont toujours d’actualité en 2025, et même de plus en plus influentes.

Toutefois, elles ont été complétées, élargies ou radicalisées par d’autres auteurs, mouvements et données scientifiques récentes.

- La crise climatique s’aggrave (voir COP28-29, rapports IPCC 2023-2025) : émissions en hausse, limites planétaires dépassées, chute de la biodiversité, multiplication des extrêmes climatiques.

- Les critiques du PIB, de la croissance verte, et du capitalisme extractiviste sont de plus en plus fréquentes dans les institutions internationales (ex. : rapports du PNUD, Banque mondiale, European Environment Agency).

- La guerre en Ukraine, la crise énergétique mondiale et les tensions Nord-Sud ont rendu visibles les inégalités structurelles de l’économie mondiale - point que Hickel avait anticipé.

- La pensée de la décroissance (version Hickel-Kallis) est intégrée dans les programmes de recherche de plusieurs universités (Cambridge, Lund, UCL, etc.).

- Le Wellbeing Economy Governments (WEGo) regroupe aujourd’hui des États qui adoptent explicitement des politiques alternatives au PIB (Écosse, Nouvelle-Zélande, Finlande, Canada, Espagne...).

Parmi les auteurs d'influence ...

- Giorgos Kallis, l’un des principaux théoriciens de la décroissance, avec "The Case for Degrowth" (2020) et "Limits" (2019) a enrichi Hickel avec des travaux sur la limitation volontaire (limits, sufficiency), le droit à l’abondance matérielle minimale, et une politique de la lenteur.

- Tim Jackson, déjà présent avant Raworth et Hickel, ouvre une voie post-croissance réformiste et humaniste dans son dernier ouvrage marquant, "Post Growth: Life after Capitalism" (2021). Plus modéré que Hickel, il propose des modèles économiques fondés sur le bien-être et la qualité de vie.

- Andreas Malm, plus radical, marxiste écosocialiste, critique à la fois la croissance, mais aussi la non-violence climatique dans "How to Blow Up a Pipeline" (2021) et voit dans le capitalisme fossile un ennemi actif nécessitant une désobéissance structurée.

- Arturo Escobar ("Designs for the Pluriverse", 2018), Vandana Shiva, Deborah Bird Rose, Marisol de la Cadena ont influencé Hickel et dépassé Raworth en plaçant le vivant au cœur du politique, bien au-delà du simple cadre économique.

- Kohei Saito, philosophe marxiste japonais, auteur du best-seller "Capital in the Anthropocene" (2020, traduit en anglais en 2023), radicalise Hickel avec une lecture écologique du Marx tardif, appelant à une société post-travail, post-industrialiste, et locale. Une grande influence au Japon et en Allemagne.

Mais si la crise écologique rend cette transition vers une économie post-croissance inévitable à long terme, si effectivement des coalitions transnationales émergent (WEGo, villes post-croissance, universités critiques) et des récits alternatifs se construisent (écologie du soin, économie du bien-être, biorégionalisme),

de nombreux obstacles restent difficiles à contourner ou à franchir ...

- des forces systémiques puissantes (finance, géopolitique, culture),

Les systèmes économiques modernes reposent en effet sur la croissance du PIB pour financer l’État social, rembourser la dette, et maintenir l’emploi. Et en l’absence de croissance, les gouvernements craignent hausse du chômage, crises budgétaires (déficits publics), et instabilité politique.

De plus, le capitalisme actuel est soutenu par un système d’endettement généralisé (États, ménages, entreprises). Ce système repose sur des anticipations de croissance future pour rester solvable. Une économie stationnaire ou décroissante rend difficilement tenable ce modèle.

Enfin on ne peut oublier que les élites économiques sont structurées autour du besoin d’accumulation du capital. Toute remise en cause de la croissance est vue comme une attaque contre l’investissement, la propriété et les profits. Leur pouvoir de nuisance est extrême et les outils médiatiques de désinformation dominants.

Parmi les obstacles politiques et institutionnels, on notera la captation des gouvernements par les lobbies (les industries fossiles, agricoles, automobiles ou numériques exercent un lobbying puissant), le "courtermisme" électoral (les gouvernements sont prisonniers de cycles électoraux courts et de la pression de “livrer de la croissance”, et vont privilégier les résultats immédiats (chômage, pouvoir d’achat) aux enjeux systémiques de long terme tels que le climat et la biodiversité). Enfin, les partis traditionnels (sociaux-démocrates, libéraux, conservateurs) restent attachés à l’idée de croissance “durable” : les propositions post-croissance sont vues comme politiquement suicidaires dans de nombreux pays.

Dans les obstacles géopolitiques, il faut compter avec les inégalités Nord–Sud (les pays du Sud refusent souvent les discours de décroissance qu’ils perçoivent comme néocoloniaux, “Maintenant que vous êtes riches, vous nous dites d’arrêter de croître ?”) et les appels à la sobriété dans le Nord ne s’accompagnent pas toujours d’une restitution des dettes écologiques ou coloniales. Les États sont en concurrence géopolitique et commerciale : renoncer à la croissance peut être vu comme un affaiblissement stratégique (ex : face à la Chine, l’Inde, les États-Unis). Cette rivalité bloque toute coordination mondiale pour une transition post-croissance.

Les obstacles idéologiques et culturels recouvrent notamment le Fétichisme de la croissance (le PIB reste l’indicateur dominant de la réussite économique, enseigné, diffusé, célébré. - qui dit Croissance dit progrès qui dit modernité, une équation profondément ancrée dans l’imaginaire collectif). Le consumérisme moderne est deplus très profondément lié à l’identité personnelle, au bonheur, à la reconnaissance sociale. Une société post-croissance demande un changement profond de valeurs, de l’“avoir” vers “l’être”, difficile à imposer sans coercition. Enfin, classique, la fameuse colonisation des désirs, les industries publicitaires façonnent les désirs, les normes sociales, les aspirations. Décroître est synonyme de privation, sacrifice, retour en arrière.

Les obstacles techniques et de transition sont à rechercher dans l'infrastructure matérielle de la croissance : l’économie moderne est bâtie sur une infrastructure fossile et extractive (logistique, numérique, agriculture, mobilité). La reconversion est possible mais exige des décennies, des investissements massifs, et un pilotage politique cohérent.

Reste fondamental (et singulièrement paradoxal car objet de débats sans fins et ambigus), l'absence de scénarios de transition clairs. Contrairement à la transition énergétique ou numérique, il existe peu de modèles de trajectoire post-croissance acceptés et opérationnels, encore ces derniers sont-ils loin d'être totalement légitimés. D’où la critique adressée à Hickel ou Raworth : beaucoup de principes, peu de programmes.

Les obstacles narratifs et médiatiques sont liés à la structure idéologique dominante dans laquelle l'argumentaire semble régresser. Le récit de la “croissance, la solution” est répété dans les médias, l’école, les discours politiques. Les alternatives restent marginalisées ou caricaturées (“éco-dictature”, “retour à la bougie”, “punition verte”) ou se marginalisent et se caricaturent eux-mêmes. La régression de la culture de l'argumentaire rejoint le manque de récit mobilisateur unificateur. Ainsi, les projets post-croissance manquent parfois de narratif émotionnel fort, de “mythe positif” pour rassembler largement autour d’eux. Pour reprendre Bruno Latour et Donna Haraway, il faut re-raconter le monde et non juste le critiquer...

Les travaux de Jason Hickel (2020) et Kate Raworth (2017) démystifient la notion de "croissance verte" (l'idée qu'on peut poursuivre la croissance économique infinie tout en réduisant les impacts écologiques) en s'appuyant sur trois piliers de preuves physiques jugées incontestables ...

- I - Le découplage absolu (détacher croissance PIB et impact écologique) reste introuvable à l'échelle nécessaire

- II - Les lois de la thermodynamique (conservation énergie, entropie) rendent impossible le recyclage parfait ou l'efficacité infinie

- III - Les Contraintes Biogéophysiques - L'extraction pharaonique de métaux rares - Les chiffres sont frappants : multiplier par 40 la production de lithium d'ici 2040 ? Avec les tensions géopolitiques sur les minerais et la dégradation écologique des mines, c'est un argument massue contre l'idée d'une transition douce par simple substitution technologique. Hickel rappelle sur ce sujet le lien avec la justice Nord-Sud : les mines de cobalt au Congo ou de lithium dans les déserts chiliens montrent que la "croissance verte" reproduit des schémas coloniaux d'extractivisme.

Ces trois piliers forment un argumentaire scientifiquement incontestable contre l'illusion d'une croissance infinie "verte". Hickel et Raworth en appellent à un changement de paradigme : remplacer l'objectif de croissance par celui de stabilité écologique et de justice sociale ...

I - L'impossibilité physique du découplage absolu

Il n'existe aucune preuve historique que la croissance du PIB puisse être dissociée de la consommation de ressources / énergie à l'échelle globale. C'est dire que la croissance continue aggrave la crise écologique...

Données empiriques : étude du PNUE (2024) : entre 2000 et 2019, l'économie mondiale a cru de 65%, mais l'extraction de ressources a augmenté de 70% (passant de 60 à 100 milliards de tonnes/an), tandis que les émissions de CO₂ ont bondi de 40% (malgré les énergies "vertes").

Le Rapport "Decoupling Debunked" (EEB, 2019) montre qu'aucun pays n'a atteint un découplage absolu (baisse des ressources/émissions + croissance du PIB) à l'échelle nécessaire pour respecter +1.5°C.

Un exemple concret, la Voiture électrique ...

Elle réduit les émissions en utilisation mais son bilan carbone en fabrication est 70% plus élevé qu'une thermique (dû aux batteries). Pour électrifier le parc auto mondial, il faudrait extraire 2 milliards de tonnes de métaux (lithium, cobalt, nickel), soit un dépassement de 300% des réserves connues (AIE, 2023).

II - Les lois fondamentales de la physique

Conservation de l'énergie (rendements décroissants des ER) et entropie (impossibilité du recyclage parfait) semblent montrer que les ER ne peuvent espérer soutenir une société hyper-énergivore...

Cette question, fondamentale, de la difficulté des énergies renouvelables à perpétuer le modèle industriel actuel est traitée via deux argumentaires très distincts,

1- L'argument de l'EROI (Energy Return on Investment)

L'EROI pointe un obstacle biophysique : même avec une technologie optimisée, l'énergie nette des ENR pourrait être physiquement insuffisante.

2 - et celui des rendements décroissants développé par des économistes comme Jason Hickel ou Kate Raworth.

Les rendements décroissants révèlent un obstacle socio-économique : le capitalisme transforme les gains d'efficacité en nouvelles consommations, sabotant la durabilité.

1. L'argument de l'EROI (Biophysical Economics)

- Limites thermodynamiques et 2ᵉ loi (entropie) : toute transformation d'énergie ou de matière dégrade les ressources. Recycler un produit demande plus d'énergie que sa création initiale (un exemple, l'aluminium recyclé, c'est 95% d'énergie économisée, mais un recyclage qui nécessite 40% d'énergie supplémentaire pour collecter / trier). Autre limite physique : seulement 9% du plastique mondial est recyclé (OCDE, 2022)...

- L'EROI mesure le ratio entre l'énergie produite par une source (éolien, solaire) et l'énergie investie pour la construire, l'entretenir et la remplacer (extraction de métaux, fabrication, transport, recyclage, etc.). Un Seuil critique : Si l'EROI < 10:1 (selon Hall, Murphy), l'énergie nette disponible devient insuffisante pour maintenir les services complexes d'une société industrielle (santé, éducation, R&D, etc.).

- Mais l'affirmation selon laquelle une étude de Biophysical Economics (2021) montre que l'EROI (Energy Return on Investment) des énergies éolienne et solaire est insuffisant pour soutenir une société industrielle complexe mérite une analyse nuancée, car ce débat est complexe et en constante évolution. L'EROI solaire/éolien s'améliore constamment (rendements des panneaux, durée de vie, recyclage). Des études récentes (2022–2024) montrent des valeurs bien plus élevées qu'il y a 10 ans. De plus, les renouvelables ne fonctionnent pas seules. Un système combiné (éolien + solaire + hydro + stockage + gestion de la demande) peut maintenir un EROI global suffisant. Le World Energy Outlook (AIE, 2023) ou l'IRENA estiment que les renouvelables peuvent soutenir une économie décarbonée. L'idée d'une impossibilité structurelle des renouvelables à soutenir la société industrielle reste marginale dans la communauté scientifique.

2. L'argument des rendements décroissants (Hickel, Raworth) : Une limite socio-économique

Hickel et Raworth (dans Doughnut Economics) critiquent l'efficacité décroissante des solutions technologiques dans un système capitaliste

- Effet rebond (Jevons Paradox) : Les gains d'efficacité énergétique (ex : panneaux solaires moins chers) entraînent une augmentation de la consommation globale (plus d'installations, usages énergivores nouveaux), annulant les bénéfices.

Autres exemples bien connus :

Le Numérique : La 5G consomme 90% moins d'énergie/bit, mais génère 1 000x plus de données, soit bilan énergétique net ×3 (Shift Project, 2023).

La Modélisation Cambridge (2023) : Une amélioration de 20% de l'efficacité énergétique entraîne une hausse de 12% de la consommation totale (effet rebond).

- Rendements marginaux décroissants : les premières solutions (ex : éoliennes dans les sites les plus venteux) sont très efficaces. Les suivantes (sites moins favorables, recyclage complexe) demandent plus d'énergie, de capitaux et d'efforts pour un retour moindre.

- Dépendance aux infrastructures fossiles : La fabrication des ENR repose sur des chaînes logistiques carbonées (acier, ciment, transport), créant une boucle de dépendance.

- Une critique économique/systémique qui souligne les dysfonctionnements structurels du capitalisme (croissance infinie, accumulation) qui rendent la transition inefficace.

Hickel et Raworth vont ainsi utiliser l'argument des rendements décroissants des ER pour montrer que la transition énergétique massive requise est si coûteuse en énergie et en ressources qu'elle est fondamentalement incompatible avec la poursuite de la croissance économique matérielle infinie.

Ils plaident donc pour une transformation plus profonde du système économique, centrée sur la réduction de la demande et la priorité aux besoins sociaux et écologiques plutôt qu'à la croissance du PIB.

Via l'argument des rendements décroissants, Hickel et Raworth nous livrent quatre obstacles majeurs qui s'imposent au modèle de construction du nouveau système énergétique basé sur les ER ...

- La dilution Intermittente : Le vent et le soleil sont intermittents. Pour fournir une énergie constante et fiable (comme le font les fossiles), il faut surdimensionner les installations, ajouter des systèmes de stockage massifs (batteries) et développer des réseaux intelligents de grande envergure. Tous ces éléments ajoutent des investissements énergétiques (extraction de matériaux, fabrication, transport, installation, maintenance).

- Les Matériaux et la Complexité mis en oeuvre : Les ER nécessitent beaucoup plus de matériaux spécifiques (métaux rares, béton, acier, cuivre, verre, etc.) par unité d'énergie produite que les centrales fossiles ou nucléaires. L'extraction, le raffinage, le transport et la transformation de ces matériaux sont très énergivores.

- La Qualité des Ressources : Les meilleurs sites (vents les plus forts et constants, ensoleillement optimal) sont développés en premier. Les sites suivants sont moins productifs, nécessitant encore plus d'infrastructures (pales plus grandes, plus de panneaux) et de matériaux pour produire la même quantité d'énergie, ce qui réduit le TRE net.

- La problématique de l'Énergie Grise et du Recyclage : L'énergie investie en amont ("énergie grise") est considérable. De plus, le recyclage complet des panneaux solaires et des éoliennes en fin de vie est complexe et énergivore, ce qui n'est souvent pas pleinement pris en compte dans les calculs de TRE initiaux.

A cela, s'ajoute,

1) L'Impact sur la "Croissance Verte" et la notion de double fardeau énergétique : pour décarboner l'économie tout en maintenant la croissance économique, il faut :

- Construire massivement le nouveau système énergétique basé sur les ER (ce qui consomme énormément d'énergie et de ressources maintenant).

- Continuer à faire fonctionner l'économie fossile existante pendant la transition.

2) L'Effet Net sur le TRE Sociétal : L'argument clé est que l'énorme investissement énergétique initial requis pour déployer les ER à l'échelle nécessaire pour remplacer les fossiles et soutenir la croissance économique pourrait entraîner une baisse temporaire mais significative du TRE net global de la société.

Pendant cette période, une part plus importante de l'énergie totale produite serait consacrée à la construction de l'infrastructure énergétique future, laissant moins d'énergie nette disponible pour le reste de l'économie (santé, éducation, biens de consommation, services, etc.).

Hickel et Raworth soutiennent ainsi que cette dynamique rend la "croissance verte" (découpler absolument et suffisamment la croissance du PIB de l'utilisation des ressources et des émissions dans les délais impartis par la science climatique) extrêmement difficile, voire impossible physiquement.

La transition énergétique elle-même pourrait absorber tellement de ressources et d'énergie qu'elle freinerait la croissance économique ou rendrait la croissance matérielle continue physiquement intenable à long terme, surtout dans un monde aux ressources finies.

D'où la conclusion radicale ...

Les travaux de Hickel et Raworth, en s'appuyant sur cet argument des rendements décroissants des ER, mènent à une conclusion centrale : La priorité ne peut pas être de maintenir la croissance du PIB à tout prix.

La véritable durabilité nécessite :

- de réduire radicalement la demande énergétique globale (sobriété, efficacité).

- d'abandonner l'impératif de croissance matérielle infinie dans les pays riches (décroissance sélective ou "post-croissance").

- de rediriger l'économie vers le bien-être humain et la régénération écologique (comme dans le cadre du "doughnut" de Raworth).

- de déployer les ER de manière ciblée pour répondre aux besoins essentiels dans les limites planétaires, en acceptant que leur TRE net impose des contraintes sur la quantité totale d'énergie et de matériaux que nous pouvons utiliser de manière durable.

III. Les Contraintes Biogéophysiques - Ce troisième pilier met en lumière les impacts écologiques concrets et les limites physiques de l'extraction des ressources nécessaires à la transition vers les énergies renouvelables. Hickel insiste là-dessus dans "Less is More". La transition accélérerait l'effondrement écologique...

1) L'Échelle Pharaonique des Besoins en Matériaux ...

Les technologies renouvelables (éoliennes, panneaux solaires, batteries) et les infrastructures de stockage/grid demandent d'énormes quantités de métaux rares et minéraux : Lithium, cobalt, nickel pour les batteries, Néodyme, dysprosium pour les aimants d'éoliennes, Cuivre, argent, silicium pour les réseaux et panneaux solaires.

Un exemple : Une étude du Banque Mondiale (2020) estime que la production de minéraux critiques devra augmenter de 500% d'ici 2050 pour atteindre les objectifs climatiques. La demande de lithium pourrait être multipliée par 40.

2) L'Impact Écologique de l'Extraction ...

- La Dégradation des écosystèmes : L'exploitation minière intensive entraîne déforestation, pollution des sols/eau, perte de biodiversité (ex. mines de lithium dans le désert d'Atacama au Chili, ou de cobalt en RDC).

- L'Énergie grise et émissions de CO₂ : L'extraction, le raffinage et le transport de ces matériaux sont extrêmement énergivores (souvent via des énergies fossiles), annulant une partie du bénéfice climatique des renouvelables.

- La question des Déchets et du recyclage complexe : Les panneaux solaires ou batteries ont une durée de vie limitée (20-30 ans) et leur recyclage reste techniquement difficile et coûteux en énergie.

3) Les Conflits Géopolitiques et la notion de Justice Nord-Sud ...

- La réalité de la concentration géographique : Les réserves sont souvent situées dans des pays du Sud (Bolivie, RDC, Indonésie), créant des tensions géopolitiques et des risques de "néo-colonialisme vert".

- Et celle de l' "injustice" écologique : Les pays riches externalisent leur impact minier vers les pays pauvres, reproduisant des dynamiques d'exploitation.

D'où ce dilemme physique bien réel : vouloir maintenir la croissance du PIB tout en décarbonant via les renouvelables exigerait une explosion de l'extraction minière, incompatible avec les limites planétaires (effondrement biodiversité, pollution chimique), la justice climatique (exploitation des territoires du Sud) et les rendements décroissants (cf. TRE évoqué précédemment).

La conclusion de Hickel et Raworth semble s'imposer : une transition énergétique dans un cadre de croissance infinie est physiquement impossible car elle exigerait un niveau d'extraction de ressources qui détruirait les écosystèmes et aggraverait les inégalités.

La solution n'est pas de "verdir" l'extractivisme, mais de réduire la demande matérielle globale via la sobriété et un nouveau modèle économique (décroissance sélective, économie du donut).

"Le capitalisme : l’histoire d’une invention

Nous autres, êtres humains, vivons sur cette planète depuis près de 300 000 ans, pleinement évolués et pleinement intelligents, exactement comme nous le sommes aujourd’hui. Nos ancêtres ont passé approximativement 97 % de ce temps à vivre en relative harmonie avec les écosystèmes de la Terre. Cela ne signifie pas que les premières sociétés humaines ne les ont pas modifiés, ni que tout s’est passé sans problème. Nous savons, par exemple, que certaines sociétés ont joué un rôle dans la disparition d’une partie de la mégafaune terrestre, tels le mammouth laineux, le paresseux géant et le tigre à dents de sabre. Toutefois, aucune n’a jamais précipité de phénomène semblable à l’effondrement écologique généralisé auquel nous faisons face aujourd’hui.

Ce n’est que depuis l’essor du capitalisme, au cours des derniers siècles, et la sidérante accélération de l’industrialisation à partir des années 1950, que les choses ont commencé à basculer à l’échelle planétaire. Ce constat modifie notre analyse. Nous appelons cette époque de l’histoire de la Terre « Anthropocène », mais dans le fond, cette crise n’a rien à voir avec les humains en tant que tels. Elle a été causée par la domination d’un système économique récent, qui s’est développé dans des régions particulières, à un moment donné de notre histoire, et qui n’a pas été adopté de la même manière par toutes les sociétés. Ainsi que l’a souligné le sociologue Jason Moore, nous ne vivons pas dans l’Anthropocène mais dans le Capitalocène ..."

(Jason Hickel)

Jason Hickel, "La Décroissance comme nécessité physique" - "Less is More: How Degrowth Will Save the World" (2020)

(Hachette Livre (Marabout) 2021 pour la traduction et l’édition françaises) -

"C’est leur engagement en faveur du croissancisme qui empêche nos politiciens de prendre des mesures significatives pour enrayer l’effondrement écologique. Nous avons des dizaines d’idées sur les moyens à employer pour résoudre le problème, mais nous n’osons pas les mettre en pratique de crainte d’affaiblir la croissance. Dans une économie de marché, nous ne pouvons pas prendre ce risque. Et cependant, les mêmes journaux qui nous décrivent l’effondrement écologique avec force détails angoissants, nous annoncent avec enthousiasme tous les trimestres que le PIB a augmenté, et les mêmes politiciens qui se désolent de l’effondrement climatique appellent régulièrement à une hausse de la croissance industrielle. La contradiction est frappante. Certains se rassurent en pariant que la technologie nous sauvera, que l’innovation nous aidera à générer une croissance « verte ». Nous nous imaginons que l’amélioration des rendements permettra de découpler le PIB de l’impact écologique, afin que les économies mondiales puissent continuer de croître à jamais sans rien changer au mode de fonctionnement du capitalisme. Et si la technologie devait échouer, nous pourrions toujours compter sur nos projets titanesques de géo-ingénierie pour tout régler en un claquement de doigts.

C’est un doux songe. Pour tout vous dire, j’y ai jadis cru moi-même. Et puis, j’ai commencé à soulever les couches de cette rhétorique bien ficelée, et j’ai compris qu’il ne s’agissait que de cela : un songe...."

Jason Hickel défend l’idée que la croissance économique illimitée, moteur du capitalisme moderne, est incompatible avec la survie de la planète. Il appelle à un changement radical vers une société post-croissance, ancrée dans les principes de la décroissance : réduction planifiée de la production et de la consommation dans les pays riches, redistribution des ressources, et recentrage sur le bien-être humain et écologique.

"... Fredric Jameson a marqué les esprits quand il a déclaré qu’il était plus facile d’imaginer la fin du monde que celle du capitalisme. Le fait est que le capitalisme est le seul système que nous connaissons. Et même si nous parvenions à y mettre un terme, par quoi le remplacerions-nous ? Que ferions-nous au lendemain de la révolution ? Comment appellerions-nous ça ? Notre capacité de réflexion – et de formulation – épouse les limites du capitalisme ; au-delà s’étendent des abysses terrifiants.

C’est étrange. Nous évoluons au sein d’une culture éprise de nouveauté, obsédée par l’invention et l’innovation. Nous prétendons célébrer les idées nouvelles qui s’aventurent hors des sentiers battus. Nous ne dirions jamais d’un smartphone ou d’une œuvre d’art : « C’est le meilleur gadget ou le plus beau tableau jamais créé, il ne sera jamais surpassé, et nous n’essaierons même pas de le faire ! » Il serait naïf de sous-estimer le pouvoir de la créativité humaine. Alors pourquoi acceptons-nous si facilement de croire que le capitalisme est la seule possibilité, et que nous ne devrions même pas envisager de créer un meilleur système ? Pourquoi sommes-nous attachés aux dogmes poussiéreux du XVIe siècle au point de les traîner avec nous vers un futur auquel ils ne sont manifestement pas adaptés ? ..."

1. The Age of Ecological Breakdown

Le capitalisme industriel moderne est écocidaire : il repose sur l’extraction infinie dans un monde fini. Hickel s’appuie sur des données scientifiques issues de Earth System Science (Steffen, Rockström) pour montrer que plusieurs limites planétaires sont déjà franchies (biodiversité, climat, cycles de l’azote et du phosphore...). L’idée que la croissance verte résoudra ces problèmes est un mythe techno-optimiste.

2. The Origins of Capitalist Growth

Hickel retrace les origines de l’économie capitaliste : enclosures, colonialisme, esclavage, accumulation primitive. La croissance n’a pas été “naturelle” mais imposée par la force. Inspiration marxiste : le capitalisme est fondé sur la dépossession et l’exploitation, y compris écologique (cf. John Bellamy Foster).

3. Growth Against Life

La croissance détruit les écosystèmes parce qu’elle transforme les cycles écologiques en chaînes d’approvisionnement industrielles. Elle entraîne une "métabolisation" du vivant (transformation des flux naturels en marchandises). Critique des illusions liées à l’efficacité énergétique et à la dématérialisation : effet rebond, déplacement des externalités.

"... Les innovations technologiques qui ont le plus contribué à la croissance l’ont fait non pas en nous aidant à utiliser moins de nature, mais parce qu’elles nous ont permis d’en utiliser plus.

Prenons la tronçonneuse. Cette invention remarquable a permis aux bûcherons d’abattre des arbres, disons, dix fois plus vite qu’à la scie manuelle. Pourtant, les compagnies forestières équipées de tronçonneuses n’autorisent pas leurs employés à finir leur journée de travail plus tôt. Elles leur font abattre dix fois plus d’arbres qu’avant. Liée à l’impératif de croissance, la technologie ne sert pas à en faire autant en un temps réduit, mais à en faire plus en un temps égal...."

"... Une autre erreur fréquente est liée au recyclage. Depuis quelque temps, l’idée d’une « économie circulaire » comme réponse à la crise écologique gagne du terrain dans les cercles politiques. Tout le monde semble y adhérer. L’hypothèse serait que si nous pouvions augmenter le taux de recyclage de nos déchets, le PIB augmenterait indéfiniment sans que nous ayons à nous soucier de l’impact écologique de la consommation. L’Union européenne l’envisage comme plan de sauvetage, espérant que cette économie circulaire pourra « servir de cadre à une croissance économique durable ».

Oui, nous devrions sans conteste aspirer à une économie circulaire. Mais envisager le recyclage comme un moyen de sauver le capitalisme ne tient pas debout. Premièrement, la plupart des matières que nous utilisons n’est pas recyclable. La nourriture et l’approvisionnement en énergie constituent 44 % de ces matières et se dégradent de manière irréversible lorsque nous les utilisons. Ajoutons à cela 27 % de matières stockées dans les bâtiments et les infrastructures, et la part énorme de déchets issus des extractions minières. Au bout du compte, seule une fraction infime des matières que nous utilisons est potentiellement recyclable. Et même si nous pouvions envisager cette solution, la croissance économique continuerait à faire augmenter l’utilisation globale de ressources. D’autant que nous avançons dans la mauvaise direction : les taux de recyclage ont chuté et non augmenté. En 2018, l’économie mondiale atteignait un taux de recyclage de 9,1 %. Deux ans plus tard, il tombait à 8,6 %. La dégradation de nos systèmes de recyclage n’est pas en cause, le problème vient de ce que la croissance de la demande totale de matières absorbe plus que la marge de progrès accomplie dans le domaine du recyclage. Là encore, ce n’est pas notre technologie qui est en cause, c’est la croissance.

Mais il y a une anomalie encore plus fondamentale dans l’idée qu’une économie circulaire pourrait alimenter la croissance verte. Recycler 100 % des matériaux reviendrait à limiter les perspectives de croissance du PIB. Or celle-ci tend à avoir besoin d’une source externe pour extraire des valeurs gratuitement, ou aussi peu cher que possible. Dans une économie circulaire, le coût des matériaux est internalisé. C’est parfait d’un point de vue écologique, mais mauvais du point de vue de l’accumulation de capital. Recycler des matériaux coûte de l’argent ; ce coût rend difficile la gestion des surplus qui ne cessent d’augmenter. Et la tâche devient de plus en plus ardue avec le temps : les matériaux se dégradent à chaque recyclage, ce qui entraîne un besoin croissant d’énergie – donc une augmentation des coûts – pour un recyclage de qualité égale...."

4. The Myth of Green Growth

Hickel critique sévèrement les tenants du capitalisme vert (Green New Deal, “sustainable development” version ONU). Même les technologies propres (voitures électriques, panneaux solaires) reposent sur des chaînes extractives non durables (lithium, cobalt, terres rares). La découplage absolu entre croissance du PIB et émissions/carbone n’a jamais été observé à grande échelle.

Renoncer à la croissance n’est pas aussi fou qu’il y paraît, nous explique l'auteur. Depuis plusieurs décennies, on nous explique que nous avons besoin de la croissance pour améliorer les conditions de vie des citoyens. "Mais il apparaît que c’est faux. Au-delà d’un certain point – que les pays aux revenus élevés ont dépassé depuis longtemps, la relation entre PIB et bien-être se dérègle. Ce n’est pas la croissance qui importe le plus, mais la redistribution des revenus et des ressources. Or actuellement, celle-ci est très, très, inéquitable. Imaginez-vous : les 1 % des personnes les plus riches (toutes milliardaires) accaparent environ 19 billions de dollars de revenus chaque année, ce qui représente près du quart du PIB mondial. Ça laisse songeur. Cela signifie que le quart du travail que nous accomplissons, le quart de toutes les ressources que nous extrayons et de tout le CO2 que nous émettons servent à enrichir les plus riches..."

".. En matière de bien-être humain, ce n’est pas le revenu en tant que tel qui compte. C’est ce à quoi le revenu peut permettre d’accéder pour vivre bien. C’est le « pouvoir d’achat en bien-être » issu du revenu qui importe. Essayez de faire tourner un foyer avec 30 000 dollars aux États-Unis. Vous pouvez faire une croix sur de bonnes études universitaires pour vos enfants. Mais avec le même revenu en Finlande, où les citoyens profitent d’une couverture de santé, d’un système éducatif universel et d’un plafonnement des loyers, vous aurez l’impression de vivre dans l’opulence. En élargissant l’accès des ménages aux services publics et autres biens communs, nous pourrons améliorer leur pouvoir d’achat en bien-être et leur permettre de prospérer sans avoir besoin de croissance additionnelle. La justice est l’antidote à l’impératif de croissance, la clé pour résoudre la crise climatique.

Cela revient à remettre complètement en cause les politiques néo-libérales dominantes depuis quarante ans. Dans leur quête désespérée de croissance, les gouvernements ont privatisé les services publics, fait des coupes franches dans les dépenses sociales, réduit les salaires et les protections dues aux travailleurs, offert des niches fiscales aux plus riches et multiplié les inégalités. En ces temps de dérèglement climatique, nous avons besoin de faire l’exact opposé.

La force de l’évidence montre clairement que nous n’avons pas besoin de plus de croissance pour atteindre nos objectifs sociaux. Et pourtant, les déclarations croissancistes ont une résistance remarquable. Pourquoi ? Parce que la croissance sert les intérêts des factions les plus riches et les plus puissantes de notre société. Prenons l’exemple des États-Unis. Leur PIB réel par habitant a doublé depuis les années 1970. On pourrait penser que cette croissance extraordinaire a apporté de réels progrès dans la vie des citoyens, or, en réalité, il s’est produit tout le contraire. Le taux de pauvreté est aujourd’hui plus élevé, et les salaires réels plus bas qu’il y a quarante ans29. Malgré la croissance qu’il connaît depuis un demi-siècle, selon ces indicateurs, le pays a régressé tandis que la quasi-totalité des profits a servi les « déjà-riches ». Au cours de cette période, les revenus annuels des 1 % les plus riches ont plus que triplé, atteignant en moyenne 1,4 million de dollars par personne.

Ces données mises sur la table, il devient indéniable que le croissancisme est un peu plus qu’une idéologie : on peut dire qu’il s’agit d’un système mis en place pour bénéficier au plus petit nombre et ce aux dépens de notre avenir collectif. Nous sommes tous encouragés à appuyer sur la pédale d’accélérateur de la croissance, au mépris des conséquences mortifères pour la survie de notre planète afin que l’élite fortunée continue de s’enrichir. Du point de vue de la vie humaine, c’est une injustice évidente. Et nous sommes conscients de ce problème depuis déjà un certain temps. Mais du point de vue de l’écologie, c’est de la pure folie...."

5. What Is Degrowth?

Définition : “A planned reduction of energy and resource use designed to bring the economy back into balance with the living world, in a safe, just and equitable way.” Il s’agit d’un projet politique et non d’une récession. Objectifs : réduction de la production polluante, réduction du temps de travail, services publics renforcés, garantie universelle des besoins essentiels.

6. The Ecology of Care

Hickel propose une économie de la suffisance : orientée vers le soin, la solidarité, les communs. Valorisation des activités non marchandes : soin aux personnes, éducation, écologie locale. Appel à repenser la notion de “richesse” au-delà du PIB (cf. inspirations : Amartya Sen, Martha Nussbaum, Tim Jackson).

7. A New Story

Le récit dominant du progrès illimité doit être remplacé par une cosmologie écologique inspirée du panthéisme spinoziste, du bouddhisme, ou encore de la physique quantique. L'auteur s’inspire de Andreas Weber et de Lynn Margulis pour réhabiliter la coopération, l’interdépendance et la symbiose comme principes d’évolution : l’un (Andreas Weber, né en 1967, "Biopoetics: Toward an Aesthetic of Life" (2016), "Matter and Desire: An Erotic Ecology", 2020, trad. anglaise) est philosophe et biologiste contemporain, l’autre (Lynn Margulis, 1938–2011, "Symbiotic Planet: A New Look at Evolution", 1998) était une microbiologiste évolutionniste de renommée mondiale, ils ont en commun une vision du vivant comme relation, interdépendance et coopération, en rupture avec les récits dominants fondés sur la compétition, l’individualisme et l’exploitation. Margulis réinscrit l’évolution dans une logique de coopération biologique, Weber propose une nouvelle éthique de la relation au vivant fondée sur le désir, la sensibilité.

"... L’individualité est une illusion. La vie sur cette planète est un écheveau d’interactions complexes. Les scientifiques sont en train de découvrir que les plantes, les animaux et le macro-écosytème bactérien interagissent avec la terre, l’atmosphère et les océans de manière à tout réguler, de la température de la surface planétaire à la composition de l’air en passant par la salinité des océans. Notre planète est un système géant d’interdépendances. Le chercheur britannique James Lovelock et sa collaboratrice américaine Lynn Margulis ont décrit la planète comme étant un superorganisme s’autorégulant pour maintenir les conditions de la vie, tout comme le corps humain le fait pour maintenir son système interne fonctionnel et équilibré. On appelle cela « l’hypothèse Gaïa », du nom de la déesse de la terre dans la mythologie grecque. Et de fait, ces avancées de la science des systèmes terrestres et de la biogéochimie n’ont rien de surprenant pour les peuples qui considèrent depuis longtemps la Terre comme un être vivant, ou même comme une mère....

Lorsque j’ai entrepris l’écriture de ce livre, je craignais de trop l’articuler autour de la décroissance, qui ne représente, après tout, qu’un premier pas. Mais quand je pense au voyage que nous venons d’accomplir, je me demande si elle ne représente réellement que cela. Renoncer à la croissance nous permet d’aborder un défi ; la décroissance, c’est renoncer à coloniser les terres, les peuples et les esprits ; renoncer à clôturer les communs, à marchandiser les biens publics ; et renoncer à intensifier le travail et la vie. Cela revient à désobjetiser l’humanité et la nature, et à stopper l’escalade de la crise écologique. La décroissance est le point de départ du processus qui consiste à prendre moins, mais qui, en fait, ouvre à un nouveau monde de possibilités.

Elle nous permet d’échanger la pénurie contre l’abondance, l’extraction contre la régénération, la domination contre la réciprocité, la solitude et la séparation contre la connexion avec un monde grouillant de vie.

Enfin, ce que nous appelons « l’économie » représente la relation matérielle que nous entretenons les uns avec les autres et avec le reste du monde vivant. Alors posons-nous cette question : à quoi voulons-nous que cette relation ressemble ? Souhaitons-nous qu’elle se limite à de la domination et à de l’extraction ? Ou bien qu’elle intègre la réciprocité et le soin ?..."

Certains économistes (ex. in The Economist, 2020) l’accusent de manquer de propositions concrètes, notamment sur les mécanismes de transition vers une société décroissante, et pour certains lecteurs, l’ouvrage flirte avec la rhétorique anti-capitaliste radicale, ce qui pourrait limiter son influence dans les cercles politiques dominants. Mais Hickel est devenu une figure de proue du mouvement pour la décroissance mondiale, notamment au sein de la Wellbeing Economy Alliance et du Post-Growth Institute.

Kate Raworth, "Doughnut Economics : Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist" (2017)

Le modèle du "Donut" (Doughnut Economics) - Éditions Plon 2018.

"Dans son voyage à travers le XXIe siècle, nous rappelle l'auteur, l’humanité sera guidée par des décideurs, des chefs d’entreprise, des enseignants, des journalistes, des organisateurs communautaires, des militants et des électeurs qui font leurs études en ce moment. Mais on inculque à ces citoyens de 2050 une vision économique fondée sur les manuels de 1950, qui s’appuient eux-mêmes sur les théories de 1850. Étant donné l’évolution rapide du XXIe siècle, c’est la recette du désastre. Bien sûr, le XXe siècle a donné naissance à une réflexion économique innovante, principalement dans la bataille d’idées opposant Keynes et Hayek. Mais même si ces penseurs iconiques avaient des points de vue antagonistes, ils avaient hérité de présupposés erronés et d’oublis communs qui persistent à la base de leurs divergences. Le contexte du XXIe siècle exige de rendre ces présupposés explicites et ces oublis visibles, afin de repenser l’économie, une fois de plus."

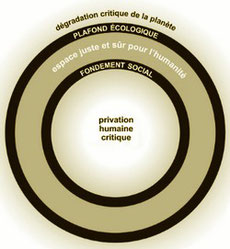

Adolescente dans les années 1980, elle a tenté de se forger une image du monde en regardant chaque soir le journal télévisé, elle est partie apprendre à Oxford les compétences qu'elle pensait incontournables, "mais la théorie économique m’a laissée sur ma faim, parce qu’elle reposait sur d’étranges hypothèses quant au fonctionnement du monde, et parce qu’elle passait sous silence les questions mêmes qui m’intéressaient le plus." Puis "J’ai travaillé pendant trois ans avec des entrepreneurs aux pieds nus dans les villages du Zanzibar, impressionnée par les femmes qui géraient des micro-entreprises tout en élevant leurs enfants, sans eau courante, sans électricité ou sans école. Je me suis ensuite dirigée vers une île bien différente, Manhattan, où pendant quatre ans j’ai été membre de l’équipe des Nations unies chargée de rédiger chaque année le fameux Rapport sur le développement humain, tout en assistant aux jeux de pouvoir qui empêchent sans vergogne tout progrès dans les négociations internationales. J’en suis partie pour assouvir un vieux rêve, et j’ai travaillé chez Oxfam pendant une décennie", et a examiné les conséquences du changement climatique en matière de droits humains, de l’Inde à la Zambie : "Et si on commençait non par les théories établies de longue date, mais par les objectifs à long terme de l’humanité, pour ensuite chercher la réflexion économique qui permettrait de les atteindre ? J’ai essayé de dessiner ces objectifs et, si ridicule que cela puisse paraître, le résultat ressemblait à un donut, à un de ces beignets américains avec un trou au milieu. Le tableau complet sera présenté au prochain chapitre, mais il s’agit fondamentalement de deux cercles concentriques. En deçà de l’anneau interne – le fondement social – se trouvent les privations humaines critiques, comme la faim et l’illettrisme. Au-delà de l’anneau externe – le plafond écologique – se trouve la dégradation critique de la planète, comme le changement climatique et la perte de biodiversité. Entre ces deux cercles se situe le Donut proprement dit, l’espace dans lequel nous pouvons satisfaire les besoins de tous, dans la limite des moyens de la planète...."

Kate Raworth propose une refondation visuelle et conceptuelle de l’économie et replace celle-ci dans ses interdépendances sociales et écologiques. Elle rejette les modèles économiques dominants du XXe siècle (croissance infinie, homo economicus, marché autorégulateur) et les remplace par une image simple mais puissante : le "beignet" (doughnut).

Le "doughnut" est une métaphore visuelle représentant un espace sûr et juste pour l’humanité :

- Le trou central : les carences sociales (alimentation, santé, éducation, équité, etc.).

- Le bord extérieur : les limites planétaires (climat, biodiversité, acidification des océans, etc.).

L’économie doit opérer dans l’anneau entre ces deux limites.

Les 7 principes ...

1. Change the Goal – Redéfinir la finalité de l’économie

La croissance du PIB, héritée du XXe siècle, est un indicateur obsolète ("le PIB est un coucou dans le nid économique"). L’objectif doit être de maintenir les sociétés dans le doughnut, entre fond social et plafond écologique. Critique du fétichisme de la croissance (cf. critiques similaires chez Tim Jackson, Prosperity Without Growth).

"... Bien des millions d’individus vivent encore en deçà de chacune des dimensions du fondement social. À travers le monde, 1 personne sur 9 n’a pas assez à manger. Une sur 4 vit avec moins de 3 dollars par jour, et 1 jeune sur 8 ne trouve pas de travail. Une personne sur 3 n’a toujours pas accès à des toilettes, et 1 sur 11 n’a pas accès à une eau potable sans danger. Parmi les enfants âgés de 12 à 15 ans, 1 sur 6 n’est pas scolarisé, dont une grande majorité de filles. Près de 40 % de l’humanité habite des pays où le revenu est très inégalement réparti. Et plus de la moitié de la population mondiale réside dans des pays où la représentation politique est très insuffisante. Il est extraordinaire que ces privations continuent, au XXIe siècle, à limiter le potentiel de tant de vies.

En même temps, l’humanité soumet à un stress sans précédent les systèmes sources de vie. Nous avons transgressé au moins quatre limites planétaires : celles du changement climatique, de la reconversion des terres, de la charge en azote et phosphore, et de la perte de biodiversité. La concentration du dioxyde de carbone dans l’atmosphère dépasse à présent de loin la limite de 350 parties par million (ppm) : elle dépasse 400 ppm et elle continue à augmenter, ce qui nous pousse vers un climat plus chaud, plus sec et plus hostile, accompagné d’une hausse du niveau des océans qui menace l’avenir des îles et des villes côtières du monde entier. Des engrais synthétiques contenant de l’azote et du phosphore sont ajoutés aux sols à un niveau deux fois supérieur au niveau sans danger. Leur ruissellement toxique a déjà entraîné l’effondrement de la vie aquatique dans de nombreux lacs, fleuves et océans, dont une zone morte de 15 000 km2 dans le golfe du Mexique. Seuls 62 % des terres qui pourraient être boisées sont encore couvertes de forêt, et même cette superficie continue à diminuer, ce qui réduit considérablement la capacité de la Terre à servir de puits de carbone. La perte de biodiversité est d’une ampleur plus grave encore : l’extinction d’espèces se produit au moins dix fois plus vite que la limite ne le voudrait. Pas étonnant si, depuis 1970, le nombre de mammifères, d’oiseaux, de reptiles, d’amphibiens et de poissons a été réduit de moitié dans le monde entier31. Bien que le degré de pollution chimique de la planète n’ait pas encore été calculé, beaucoup de scientifiques le jugent très préoccupant. Et la pression humaine sur d’autres processus critiques – comme les retraits d’eau douce et l’acidification des océans – continue à se rapprocher des zones de danger à l’échelle planétaire, ce qui ne va pas sans entraîner des crises écologiques locales et régionales.

Cette image terrible de l’humanité et de notre foyer planétaire au début du XXIe siècle est accablante pour le modèle de développement économique mondial adopté jusqu’ici. Les besoins les plus fondamentaux de milliards d’individus ne peuvent être satisfaits, et pourtant nous sommes déjà entrés dans des zones de danger écologique mondial qui risquent de saper en profondeur la stabilité bienveillante de la Terre. Dans ce contexte, à quoi pourrait ressembler le progrès ?..."

2. See the Big Picture – Remettre en question le marché autorégulateur

Le modèle classique de Smith à Friedman présente un marché isolé et efficient. Raworth plaide pour une reconnaissance de l’économie en tant que sous-système du monde naturel, interconnecté avec la société, l’État et les communs. Inspiration de Karl Polanyi : l’économie est "embedded" dans les structures sociales.

3. Nurture Human Nature – Repenser l’être humain économique

L’homo economicus est un mythe simplificateur : rationnel, égoïste, calculateur. L’économie doit prendre en compte l’humain comme coopératif, social, malléable. S’appuie sur les apports des sciences comportementales, notamment Daniel Kahneman et Elinor Ostrom.

4. Get Savvy with Systems – Penser en termes de systèmes dynamiques

La pensée économique linéaire est dépassée. Il faut intégrer la complexité, les boucles de rétroaction, les effets non linéaires, comme dans l’écologie ou la cybernétique. Rejet du modèle d’équilibre général, en faveur de modèles évolutifs et adaptatifs.

5. Design to Distribute – Concevoir une économie équitable dès le départ

La redistribution par l’impôt est insuffisante. Raworth appelle à concevoir l’économie pour la répartition : droit d’accès aux biens communs, modèles d’entreprise coopératifs, monnaies alternatives. Référence fréquente à Thomas Piketty et Amartya Sen.

6. Create to Regenerate – Passer d’une économie extractive à régénératrice

L’économie industrielle est fondamentalement dégénérative (extraction, production, déchets). Il faut créer une économie circulaire intégrant les principes du design régénératif. Exemples : économie circulaire, villes végétales, énergie renouvelable, agriculture permacole.

7. Be Agnostic about Growth – Se détacher de l’obsession pour la croissance

Remise en question de la croyance selon laquelle la croissance est essentielle à la prospérité. Appel à une économie post-croissance, résiliente, où les sociétés peuvent prospérer sans expansion infinie du PIB. Résonne avec les travaux de Serge Latouche (décroissance) mais dans un cadre plus pragmatique.

Nous sommes tous des économistes - "La tâche du XXIe siècle est claire : créer des économies qui favorisent l’épanouissement humain dans un réseau florissant de vie, afin que nous prospérions dans l’équilibre, à l’intérieur de l’espace juste et sûr du Donut. Cela suppose de reconnaître que toute économie, de l’échelle locale à l’échelle mondiale, s’inscrit dans une société et dans un monde vivant. Cela implique aussi d’admettre que les ménages, les communs, le marché et l’État peuvent tous satisfaire efficacement nos nombreux besoins et désirs, et qu’ils ont tendance à mieux fonctionner lorsqu’ils travaillent ensemble. En approfondissant notre compréhension de la nature humaine, nous pourrons créer des institutions et des incitations qui renforceront notre réciprocité sociale et nos valeurs altruistes, au lieu de les anéantir. Dès que nous acceptons la complexité inhérente à l’économie, nous pouvons en façonner la dynamique toujours mouvante par une gestion avisée. Cela rend possible de transformer les économies actuelles, source de division et de dégénérescence, en économies distributives et régénératives par dessein. Et cela nous invite à nous montrer agnostiques en matière de croissance, à créer des économies qui nous permettent de nous épanouir, avec ou sans croissance.

Ce livre expose sept manières de penser (et de dessiner) en économiste du XXIe siècle ; il en existe sans doute bien davantage. Mais je suis convaincue que ces sept manières sont le meilleur moyen d’effacer le vieux graffiti économique qui occupe notre esprit depuis si longtemps. Malgré tout, même ces sept manières continueront d’évoluer parce que nous commençons à peine à en dessiner l’image, à en pressentir le modèle et à en comprendre l’interaction. La politique ne disparaîtra pas non plus. Étant donné la diversité des voies technologiques, culturelles, économiques et politiques qui peuvent nous conduire à l’intérieur du Donut, il y aura bien des façons de répartir les coûts et les bienfaits, le pouvoir et le risque, au sein des nations et des communautés, ainsi qu’entre elles. Cela rend aussi important que jamais le processus politique de choix entre différentes mesures possibles..."

On notera une réception mitigée dans les milieux économiques traditionnels, ce qui n'est pas une surprise : on lui reprochera son flou méthodologique et sa naïveté politique (cf. critiques dans The Economist ou Financial Times). Certes, la vision est parfois idéaliste, la confiance dans les comportements coopératifs sous-estiment les dynamiques de pouvoir. Mais le Doughnut Economics Action Lab (DEAL) a été fondé pour mettre en œuvre le modèle dans les villes et régions. Des municipalités comme Amsterdam, Bruxelles, Barcelone ont intégré le modèle dans leurs plans de transition durable. L'ouvrage a eu un impact réel sur les discours de l’économie circulaire, de la transition écologique, et de la justice climatique.

Kohei Saito, "Capital in the Anthropocene ; Towards the Idea of Degrowth Communism" (2020)

"Avant le capitalisme, c’est la planète qui va disparaître"- L’ouvrage de Kohei Saito (2020, traduit en anglais en 2023, "Moins ! La décroissance est une philosophie", éditions du Seuil, 2024, pour l’édition française), best-seller au Japon (+500 000 exemplaires vendus) et lu par une nouvelle génération d’écologistes et de marxistes, propose une rupture radicale avec les approches de Kate Raworth (Doughnut Economics, 2017) et Jason Hickel (Less is More, 2020).

Bien qu’il partage avec eux la volonté de sortir du capitalisme extractiviste et productiviste, Saito va plus loin dans l’ancrage philosophique, politique et systémique de cette critique. "Slow Down: The Degrowth Manifesto" (2024) est la version vulgarisée et engagée de "Capital in the Anthropocene" et du livre plus académique "Marx in the Anthropocene" (2023).

Une singulière redécouverte de Marx comme "Penseur de la nature..

Saito lit Marx à travers les manuscrits écologiques tardifs, influencés par Justus von Liebig et Carl Fraas. Il montre que Marx avait développé une théorie de la “rupture métabolique” (Metabolic Rift) entre société et nature. Cette lecture contredit l’image d’un Marx productiviste ou techno-optimiste (cf. Saito, "Karl Marx’s Ecosocialism", 2017).

"... L’histoire du capitalisme montre que les probabilités pour que l’État ou les grandes entreprises proposent des solutions au changement climatique à une échelle suffisante sont peu élevées. Au lieu de solutions, le capitalisme n’a mis en place que le vol, l’externalisation et le déplacement des impacts. Il n’a cessé de repousser ces solutions en délocalisant les contradictions le plus loin possible. C’est Karl Marx qui au milieu du XIXe siècle justement a produit l’analyse de la création d’externalités par ces déplacements et des problèmes qui y étaient associés. Marx soulignait que le capitalisme invisibilise ses propres contradictions en les déplaçant, mais que ce déplacement conduirait inévitablement à un enrayement qui aggraverait davantage ces contradictions...." Et les approches des pays développés pour parvenir à une « croissance verte » ne font que déplacer les coûts sociaux et naturels vers la périphérie, un bon exemple, bien connu, le véritable coût des véhicules électriques, avec au cœur du problème, la batterie lithium-ion ...

Un rejet explicite tant de la croissance verte que de la techno-solution ...

Saito s’oppose radicalement aux solutions comme la capture du carbone, le nucléaire, les “marchés du carbone”, les mécanismes de compensation. Il qualifie cela de “capitalisme fossile de survie”, c’est-à-dire un système qui cherche à préserver ses formes tout en simulant la transition.

... et prône un socialisme de la sobriété ...

Il propose une société basée sur le travail utile et libre, la réduction radicale du temps de travail, la production pour les besoins fondamentaux, des communautés autogérées, locales et relocalisées, une démocratie énergétique (décentralisée, non marchande). Sa pensée se rapproche de celle de André Gorz ou Murray Bookchin, mais avec un ancrage marxien.

Contrairement à Hickel et Raworth, Saito écrit depuis un pays déjà en post-croissance structurelle (le Japon). Il oppose à l’imaginaire occidental du progrès un héritage asiatique de la suffisance, de la lenteur, de la circularité. Il se réfère explicitement à des figures comme Kōjin Karatani ou Daisuke Tsuda.