- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille - Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Lewin - Mayo - Maslow

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

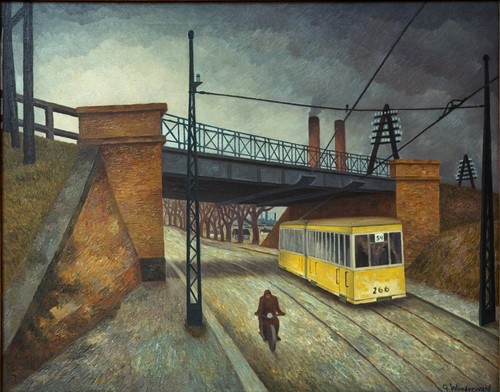

Robert Musil (1880-1942), "L'Homme sans qualités" (1930-1943, Der Mann ohne Eigenschaften), "Die Verwirrungen des Zöglings Törleß" (1906, Les Désarrois de l'élève Törless), "Vereinigungen" (1911, Noces), "Drei Frauen" (1924, Trois femmes) - Leo Perutz (1882-1957), "La neige de saint Pierre" (St Petri Schnee, 1951) - Gustav Wunderwald (1882-1945) - "Menschen am Sonntag" (1929) - ...

Last update: 12/31/2016

Robert Musil, Leo Perutz, Heimito von Doderer, chacun d'entre eux, à sa façon, jette un regard inquiet sur le monde qui se déconstruit autour d'eux, un monde dans lequel s'éprouvent tout à la fois la valeur de la raison et les mouvements obscurs de l'âme : ils vécurent en Allemagne la Première Guerre mondiale et les préparations inéluctables de la Seconde. Tout semble encore possible, l'écriture est là pour le démontrer, mais ce n'est plus du roman, plutôt les traces sans cesse reprises d'une expérience du monde, sans une Savoir qui puisse véritablement s'imposer. Le fil conducteur semble être cette confiance dans la possibilité malgré tout d'appliquer des méthodes quantifiables à cet irrationnel qui traverse de toute part nos existences...

Robert Musil (1880-1942)

Dans un Empire austro-hongrois au crépuscule de son histoire, et dans lequel s'agite une foule de personnages livrés à l'effondrement de toute une société,

"L'Homme sans qualité" de Robert Musil, mais aussi une nymphomane, un aristocrate et le meurtrier d'une prostituée, tentent, non pas de "se construire", - l'époque n'est plus à la construction de

soi -, mais de "se définir" dans une tempête d'idées qui les agite en tout sens. L'intrigue n'est pas tant le sujet principal que ne peut l'être le gouffre qui sépare la psychologie des

individus, leurs aspirations profondes, de ceux qui incarnent les institutions, les savoirs, l'autorité morale et politique. On l'a dit, c'est à une véritable "vivisection de l'esprit"

que tente de s'adonner Musil, mais la tâche, immense, restera inachevée...

Né à Klagenfurt (Carenthie, Autriche), Robert Musil entreprend des études d'ingénieur puis soutient une thèse de psychologie consacrée à Ernst Mach en 1906,

à Berlin. Il gardera de cette formation le goût de la précision. Il est hanté dès sa jeunesse par l'oeuvre absolue. Vers 1903, il note dans ses carnets : « L'un des problèmes de sa vie : son

rapport à un éventuel art absolu. »

À cette époque, il achève donc un premier roman, "Les désarrois de l'élève Torless". Il est ingénieur à Stuttgart, et son métier l'ennuie. Il s'est mis à

écrire ses souvenirs de l'école militaire qu'il a fréquentée adolescent, et de la brutalité qui y régnait. Le roman a un certain retentissement, à sa parution en 1906. "Grâce à la manière

"amorale" dont on prétendit que je l'avais traité, le livre fit du bruit, et l'on me sacra "narrateur". Sans doute, quand on prétend avoir le droit de ne pas narrer, doit‑on pouvoir le faire, et

je crois en être assez capable ; mais ce que je narre a toujours passé pour moi au second plan. Alors déjà, pour moi, l'essentiel était ailleurs." Cet ailleurs, cet absolu, c'est "L’Homme sans

qualités", œuvre inachevée de 1700 pages auquel l’écrivain autrichien a travaillé pendant plus de trente ans, qui est restée presque inconnue, presque sans influence du vivant de l'auteur et qui

ne fut re-découvert que dans les années 1950. L'arrivée des Nazis au pouvoir le fait quitter Berlin pour Vienne et, après l'Anschluss, Vienne pour Zürich. Ses revenus déclinent suite à

l'interdiction de ses oeuvres par les nazis. Robert Musil meurt à Genève, sans avoir terminé son roman.

Ses oeuvres essentielles : "Die Verwirrungen des Zöglings Törleß" (1906, Les Désarrois de l'élève Törless), "Vereinigungen. Zwei Erzählungen" (1911,

Noces), "Die Schwärmer. Schauspiel in drei Aufzügen" (1921, Les Exaltés), "Drei Frauen" (1924, Trois femmes), "Vinzenz und die Freundin bedeutender Männer. Possen in drei AktenVinzenz

und die Freundin bedeutender Männer. Possen in drei Akten" (1926, Vincent et l'amie des personnalités), "Der Mann ohne Eigenschaften" (fragments posthumes).

L'Homme sans qualités" (1930-1943, Der Mann ohne Eigenschaften)

"Über dem Atlantik befand sich ein barometrisches Minimum; es wanderte ostwärts, einem über Rußland lagernden Maximum zu, und verriet noch nicht die Neigung, diesem nördlich auszuweichen. Die Isothermen und Isotheren taten ihre Schuldigkeit. Die Lufttemperatur stand in einem ordnungsgemäßen Verhältnis zur mittleren Jahrestemperatur, zur Temperatur des kältesten wie des wärmsten Monats und zur aperiodischen monatlichen Temperaturschwankung. Der Auf- und Untergang der Sonne, des Mondes, der Lichtwechsel des Mondes, der Venus, des Saturnringes und viele andere bedeutsame Erscheinungen entsprachen ihrer Voraussage in den astronomischen Jahrbüchern..."

Musil travaille à cette Somme de 1920 à la fin de sa vie, trois volumes de plus de mille pages (Une manière d'introduction et Toujours la même histoire,

1930 ; Vers le règne millénaire, ou les criminels, 1932 ; Fragments posthumes, 1943) tentent de saisir un monde en mutation, dont l'ébranlement intellectuel, politique et idéologique s'opère dans

toutes les couches de la société à la veille de la Première Guerre mondiale.

"Dans un roman qui balance entre l'utopie et l'ironie, Musil invente Ulrich, un « homme sans qualités », c'est-à-dire débarrassé des scories de son milieu,

de son éducation, de sa profession. Cette absence de qualités fait de lui un personnage réceptif à toutes les expérimentations morales et intellectuelles. Ulrich est conscient que la vision

scientifique du monde pourrait engendrer de fabuleux bouleversements moraux, si seulement les hommes étaient aussi rigoureux et précis dans la réflexion sur eux-mêmes et sur les vrais problèmes

humains qu'ils ne le sont dans l'application technique de leurs découvertes. Ulrich devient le secrétaire de l'Action parallèle, institution absurde chargée de célébrer les soixante-dix ans

de règne de l'empereur. À la fois détaché et passionné, Ulrich met à nu tous les dysfonctionnements d'une société décadente, qui avance vers la destruction et l'apocalypse (le roman, dit-on,

devait se terminer par l'entrée dans la Première Guerre mondiale).

Autour d'Ulrich gravite une nébuleuse de personnages qui sont autant de symptômes de l'époque : les couples infernaux Arnheim & Diotima (le grand écrivain et la belle-âme), Walter & Clarisse (réplique parodique du couple Wagner/Nietzsche), ou encore Bonadea la nymphomane & Moosbrugger le fou et assassin de prostituées, ou Hans-Sepp le jeune nationaliste allemand..."

"On signalait une dépression au-dessus de l'Atlantique; elle se déplaçait d'ouest en est en direction d'un anticyclone situé au-dessus de la Russie, et ne manifestait encore aucune tendance à l'éviter par le nord. Les isothermes et les isothères remplissaient leurs obligations. Le rapport de la température de l'air et de la température annuelle moyenne, celle du mois le plus froid et du mois le plus chaud, et ses variations mensuelles apériodiques, était normal. Le lever, le coucher du soleil et de la lune, les phases de la lune, de Vénus et de l'anneau de Saturne, ainsi que nombre d'autres phénomènes importants, étaient conformes aux prédictions qu'en avaient faites les annuaires astronomiques. La tension de vapeur dans l'air avait atteint son maximum, et l'humidité relative était faible. Autrement dit, si l'on ne craint pas de recourir à une formule démodée, mais parfaitement judicieuse : c'était une belle journée d'août 1913.

Du fond des étroites rues, les autos filaient dans la clarté des places sans profondeur. La masse sombre des piétons se divisait en cordons nébuleux. Aux points où les droites plus puissantes de la vitesse croisaient leur hâte flottante, ils s'épaississaient, puis s'écoulaient plus vite et retrouvaient, après quelques hésitations, leur pouls normal. L'enchevêtrement d'innombrables sons créait un grand vacarme barbelé aux arêtes tantôt tranchantes, tantôt émoussées, confuse masse d'où saillait une pointe ici ou là et d'où se détachaient comme des éclats, puis se perdaient, des notes plus claires. A ce seul bruit, sans qu'on en pût définir pourtant la singularité, un voyageur eût reconnu les yeux fermés qu'il se trouvait à Vienne, capitale et résidence de l'Empire.

On reconnaît les villes à leur démarche, comme les humains. Ce même voyageur, en rouvrant les yeux, eût été confirmé dans son impression par la nature du mouvement des rues, bien avant d'en être assuré par quelque détail caractéristique. Et s'imaginerait-il seulement qu'il le pût, quelle importance? C'est depuis le temps des nomades, où il fallait garder en mémoire les lieux de pâture, que l'on surestime ainsi la question de l'endroit où l'on est. Il serait important de démêler pourquoi, quand on parle d'un nez rouge, on se contente de l'affirmation fort imprécise qu'il est rouge, alors qu'il serait possible de le préciser au millième de millimètre près par le moyen des longueurs d'onde; et pourquoi, au contraire, à propos de cette entité autrement complexe qu'est la ville où l'on séjourne, on veut toujours savoir exactement de quelle ville particulière il s'agit. Ainsi est-on distrait de questions plus importantes.

Il ne faut donc donner au nom de la ville aucune signification spéciale. Comme toutes les grandes villes, elle était faite d'irrégularité et de changement, de choses et d'affaires glissant l'une devant l'autre, refusant de marcher au pas, s'entrechoquant; intervalles de silence, voies de passage et ample pulsation rythmique, éternelle dissonance, éternel déséquilibre des rythmes; en gros, une sorte de liquide en ébullition dans quelque récipient fait de la substance durable des maisons, des lois, des prescriptions et des traditions historiques.

Bien entendu, les deux personnes qui remontaient une des artères les plus animées de cette ville n'avaient à aucun degré ce sentiment. Elles appartenaient visiblement à une classe privilégiée, leurs vêtements, leur tenue et leur manière de parler étaient distingués; de même qu'elles portaient leurs initiales brodées sur leur linge, elles savaient, non point extérieurement, mais dans les plus fins dessous de leur conscience, qui elles étaient, et que leur place était bien dans une capitale d'Empire..."

"Les Désarrois de l'élève Törless" (1906, Die Verwirrungen des Zöglings Törleß)

"Eine kleine Station an der Strecke, welche nach Rußland führt. Endlos gerade liefen vier

parallele Eisenstränge nach beiden Seiten zwischen dem gelben Kies des breiten Fahrdammes ; neben jedem wie ein schmutziger Schatten der dunkle, von dem

Abdampfe in den Boden gebrannte Strich..."

D'un mot, Musil, mêlant éléments autobiographiques et digressions philosophiques et sociales, raconte ici la découverte de la sensualité par un adolescent,

au sein d'un internat militaire. À la fin du XIXe siècle, Törless, âgé d'environ quatorze ans, entre dans un internat autrichien austère et huppé, aux confins orientaux de l'empire

austro-hongrois. Le roman s'ouvre sur les adieux douloureux du jeune adolescent à ses parents sur le quai de la gare. S'ajoute à la scène le contexte de la misère des habitants de la ville où se

situe l'internat. Loin des siens, le jeune élève va vivre ses premiers troubles adolescents, intellectuels et charnels, la prostituée Bozena est au centre des initiations de la communauté

adolescente. Il y fait l'expérience du désir, de l'amour, mais aussi de la cruauté. La sensualité ambiguë de son camarade Basini plonge Törless dans la région obscure de l'âme où naissent à la

fois le désir et la cruauté. Et plus encore, Törless prend conscience que derrière la respectabilité de ce monde bourgeois, se cache un univers de luxure sans frein.

"Wenn du in meiner Situation wärest, würdest du geradeso handeln«, hatte Basini gesagt. Da war das Geschehene als eine einfache Notwendigkeit, ruhig und

ohne Verzerrung.

Törleß' Selbstbewußtsein lehnte sich in heller Verachtung selbst gegen die bloße Zumutung auf. Und doch schien ihm diese Auflehnung seines ganzen Wesens

keine befriedigende Gewähr zu bieten. »... ja, ich würde mehr Charakter haben als er, ich würde solche Zumutungen nicht ertragen, – aber ist dies auch von Belang? Ist es von Belang, daß ich aus

Festigkeit, aus Anständigkeit, aus lauter Gründen, die mir jetzt ganz nebensächlich sind, anders handeln würde? Nein, nicht daran liegt's, wie ich handeln würde, sondern daran, daß ich, wenn ich

einmal wirklich so handelte wie Basini, ebensowenig Außergewöhnliches dabei empfinden würde wie er..."

"Si tu étais dans ma situation, tu agirais comme moi", avait dit Basini. En ce cas, tout ce qui s'était passé se réduisait à une nécessité banale,

paisible, sans grimaces.

La conscience de Törless s'indignait, se révoltait à cette seule supposition. Mais ce refus de tout son être ne semblait pas lui donner de garanties

apaisantes. "Oui, j'aurais plus de caractère que lui, je ne supporterais pas de pareilles exigences.. Mais est-ce là ce qui importe? Importe-t-il vraiment de savoir que par fermeté, par décence

-toutes raisons que je juge maintenant secondaires - j'agirais autrement? Non, ce qui compte, ce n'est pas de savoir comment j'agirais, mais bien qu'agissant un jour comme lui, j'aurais aussi peu

que lui le sentiment de l'extraordinaire.."

Cette œuvre est l'inquiétant chef-d'œuvre d'un jeune homme de vingt-six ans ...

Musil y fait en effet preuve d'une singulière audace thématique (sexualité, violence, folie), d'une véritable profondeur philosophique inattendue chez un débutant, et d'une écriture novatrice qui bouleverse les codes du roman psychologique.

L’histoire se déroule dans un pensionnat militaire autrichien, microcosme violent et pervers, où des adolescents (dont Törless) assistent ou participent au harcèlement sadique d’un camarade, Basini. Musil explore bien des zones troubles, la sexualité adolescente (désirs homosexuels, voyeurisme), la cruauté gratuite (torture psychologique, humiliation), le vide existentiel (Törless observe tout avec une distance glacée, sans morale claire).

Törless incarne l’individu déchiré entre la raison (symbolisée par les mathématiques, qu’il étudie), l'irrationnel (ses pulsions, les fantasmes collectifs du pensionnat). Et Musil y critique déjà l’hypocrisie bourgeoise et les failles de l’éducation autoritaire, thèmes qu’il développera dans "L’Homme sans qualités".

Enfin, il déploie une écriture révolutionnaire pour l’époque. Musil décrit les émotions et les violences avec une précision presque scientifique, évitant tout pathos. Il sait plonger dans la conscience de Törless, préfigurant le stream of consciousness (Joyce, Woolf). Le tout sans le moindre jugement moral : le lecteur est laissé dans le même désarroi que Törless, sans réponse facile...

"Une petite gare sur la ligne de Russie.

À perte de vue dans les deux sens, quatre voies parallèles s’allongeaient en ligne droite sur un large remblai couvert de ballast jaunâtre ; à côté de chaque voie, comme une ombre sale, la trace noire inscrite sur le sol par les jets de vapeur brûlante.

La route qui montait vers le débarcadère de la gare, une bâtisse basse, peinte à l’huile, était large et défoncée. Ses bords se seraient confondus avec le terrain bourbeux d’alentour si ne les avaient jalonnés deux rangées d’acacias dressant tristement de chaque côté leurs feuilles desséchées, suffoquées par la poussière et le charbon.

Était-ce le fait de ces couleurs tristes, était-ce la lumière du soleil couchant, blême, faible, épuisée par la brume, les choses et les êtres avaient un tel air d’indifférence, d’insensibilité machinale, qu’on les aurait crus échappés d’un théâtre de marionnettes. À intervalles réguliers, le chef de gare sortait de son bureau, tournait la tête, toujours selon le même angle, dans la direction des signaux qui s’obstinaient à ne pas annoncer l’arrivée de l’express, retardé considérablement à la frontière ; puis il tirait sa montre, avec toujours le même mouvement du bras, il hochait la tête, et il disparaissait de nouveau, comme font ces petits personnages d’anciennes horloges, quand sonnent les heures.

Sur un large trottoir de terre battue entre les voies et la gare, allait et venait une joyeuse compagnie de jeunes gens, encadrant un couple plus âgé qui formait le centre d’une conversation assez animée. Mais la gaieté de ce groupe, elle non plus, n’était pas authentique ; le bruit des rires semblait à quelques mètres déjà tomber et comme se briser contre un invisible, mais infranchissable obstacle.

Mme la conseillère Törless – tel était le nom de la dame, une personne de peut-être quarante ans – dissimulait sous une épaisse voilette des yeux tristes légèrement enflammés par les pleurs. C’était l’heure des adieux. Elle souffrait à l’idée de laisser une fois de plus son fils unique, et pour si longtemps, parmi des inconnus, sans la moindre possibilité de veiller sur lui ni de le protéger.

La petite ville, en effet, était située très loin de la capitale, à l’est de l’Empire, dans des campagnes arides, presque inhabitées.

Si Mme Törless devait supporter de savoir son fils perdu dans une région aussi lointaine et peu hospitalière, c’est que cette ville abritait une école renommée ; bâtie au siècle précédent sur les terrains d’une fondation pieuse, on l’y avait laissée sans doute dans l’espoir de préserver les adolescents des influences pernicieuses des grandes cités. C’était là que les fils des meilleures familles du pays étaient formés, après quoi ils pouvaient choisir entre l’Université, l’Armée et l’Administration ; dans chacun de ces cas, comme pour franchir le seuil des salons les plus cotés, être un ancien interne de W. était la meilleure des recommandations.

Voilà pourquoi les parents Törless, quatre ans auparavant, cédant aux instances ambitieuses de leur fils, l’avaient fait entrer à l’école de W. Cette décision devait faire couler bien des larmes. À peine le portail de l’internat s’était-il refermé, inéluctablement, sur le petit Törless, que le mal du pays l’envahissait, avec une terrible violence. Ni les leçons, ni les jeux sur les grasses pelouses du parc, ni aucune des distractions que l’École offrait à ses élèves ne parvenaient à l’intéresser ; tout juste s’il y prenait part. Tout lui apparaissait à travers une sorte de voile ; souvent même, durant le jour, il avait peine à contenir une tenace envie de pleurer ; et le soir, il ne s’endormait qu’en larmes.

Il écrivait chez lui presque quotidiennement, et ne vivait que dans ces lettres ; toutes ses autres occupations lui semblaient des incidents insignifiants, irréels, de quelconques jalons, tels les chiffres qui désignent les heures sur un cadran. Quand il écrivait, il se sentait une sorte de particularité, d’exclusivité ; quelque chose montait en lui, une île pleine de couleurs, de merveilleux soleils, du fond de l’océan qui l’entourait, jour après jour, de sa froideur, de son insensibilité, de sa grisaille. Quand soudain, au milieu des jeux ou des leçons, il pensait à la lettre qu’il allait écrire le soir venu, c’était pour lui comme s’il portait au bout d’une chaîne invisible une clef d’or grâce à laquelle, quand personne ne ferait plus attention, il pourrait ouvrir le portail de fabuleux jardins.

L’étrange était que cette passion soudaine et dévorante pour ses parents fût inattendue et assez déconcertante à ses propres yeux. Bien loin de la prévoir, il avait pris sans regret et même d’enthousiasme le chemin de l’École ; mieux encore : il s’était moqué des larmes que sa mère, à leur première séparation, n’avait pu contenir. Il y avait eu quelques jours où il s’était senti relativement bien, puis ça l’avait pris tout à coup, avec la violence d’un orage.

Mal du pays, nostalgie de la maison, se disait-il. En réalité, il s’agissait d’un sentiment beaucoup plus vague et composite. L’objet de cette nostalgie, l’image de ses parents, n’y avait aucune place. J’entends par là ce souvenir tangible, quasi physique d’une personne chère qui parle à tous les sens et que tous les sens conservent, au point que l’on ne peut rien faire sans éprouver à son côté cette présence invisible et muette. Ce souvenir-là s’effaça rapidement, telle une harmonique qui ne vibre guère plus longtemps que le son fondamental. Ainsi Törless ne parvenait-il plus à évoquer l’image de ceux qu’il appelait alors d’ordinaire, à part soi, ses « chers, chers parents ». S’y essayait-il, ce qui montait en lui n’était pas l’image, mais la souffrance sans limites dont la nostalgie le tourmentait en le nourrissant, parce que ses flammes aiguës étaient à la fois douleur et ravissement. Aussi la pensée de ses parents ne fut-elle bientôt plus pour Törless que prétexte à réveiller cette souffrance égoïste qui l’enfermait dans sa fierté voluptueuse comme dans une chapelle où, parmi la foule des cierges flamboyants, des regards étincelants de saints et de saintes, l’encens flotte sur les tortures des flagellants.

Quand ce « mal du pays » perdit de sa violence et, peu à peu, disparut, ce qui avait fait sa singularité n’en demeura pas moins sensible. Sa cessation, loin d’entraîner le soulagement prévu, ne laissa dans l’âme du jeune Törless qu’un grand vide. C’est à ce vide, à ce défaut qu’il reconnut n’avoir pas perdu seulement une nostalgie, mais un élément positif, une force intérieure, quelque chose qui s’était épanoui en lui sous le couvert de la souffrance,

Maintenant c’était passé et il avait fallu que la source de ce premier grand bonheur fût tarie pour qu’il en prît conscience.

Alors, les traces brûlantes que l’éveil de son âme avait laissées dans ses lettres cédèrent la place à de longues descriptions de la vie de l’École et des amis qu’il s’était faits.

Lui-même, du coup, se sentit appauvri et frustré, comme un jeune arbre qui, après avoir fleuri pour rien, affronte son premier hiver.

Mais ses parents se réjouirent. Leur affection pour lui était violente, instinctive, animale. Chaque fois qu’ils avaient dû le laisser repartir, les vacances terminées, la maison semblait vide et morte à madame la Conseillère ; et quelques jours encore après le départ, on pouvait la voir errer, les larmes aux yeux, de chambre en chambre, caressant parfois de la main un objet sur lequel le regard de son enfant s’était posé, ou que ses doigts avaient effleuré. Père et mère, pour lui, se seraient laissé mettre en pièces.

L’émotion maladroite, la tristesse hautaine, passionnée, de ses lettres les inquiéta beaucoup et mit leur sensibilité à vif ; la sereine insouciance qui suivit les réjouit d’autant, et, pensant qu’une crise était surmontée, ils firent tout leur possible pour encourager leur fils dans ces nouveaux sentiments.

Croyant que la souffrance, comme son apaisement, n’était que la conséquence naturelle des circonstances, ils ne reconnurent pas plus dans une phase que dans l’autre les symptômes d’une évolution psychique déterminée. Que c’eût été la première tentative, d’ailleurs malheureuse, du jeune homme livré à lui-même pour développer ses énergies intérieures, leur échappa complètement.

Törless était alors en pleine insatisfaction, cherchant en vain, comme à tâtons, un élément nouveau sur lequel s’appuyer...."

Le roman a pour cadre une école pour fils de bonnes familles, dans la campagne orientale de l'Autriche. Campagne désolée dont la description au début du livre prend la valeur d'une introduction musicale. Parmi les élèves, Törless peut être considéré comme Ulrich adolescent - Ulrich est le héros du grand roman de Musil "L'Homme sans qualités". Il a seize ans et découvre que la vraie vie est absente ou du moins qu`elle se cache derrière les apparences d'un monotone quotidien. Il connaît aussi la sourde inquiétude de sentir en lui le grouillement de forces confuses, mais puissantes.

"Aujourd’hui, pour la première fois, il éprouvait de nouveau un sentiment un peu semblable. Et de nouveau c’était seulement répandu sous la peau. Quelque chose qui semblait être à la fois physique et psychique. Comme le passage rapide de mille antennes veloutées de papillon sur son corps. Et en même temps cet air de bravade que prennent les petites filles en se sauvant quand elles sentent que les adultes ne pourront décidément pas les comprendre, cette arrogance avec laquelle, alors, elles rient d’eux sous cape, cette arrogance craintive, toujours comme prête à une fuite rapide, et qui sent qu’elle pourra se réfugier à tout moment dans quelque repli terriblement secret du petit corps…

Törless se mit à rire doucement à part soi, et s’allongea de nouveau avec satisfaction sous la couverture...."

Bref, ce sont les troubles de l'adolescence. Musil les évoque comme peu m'ont fait avant lui, pour ne pas dire personne, avec la plus grande précision possible, en refusant ce qu'on appelle habituellement poésie et qui n'est que déformation sentimentale des souvenirs. Pour un esprit épris d'exactitude, il est extrêmement pénible de ne pas savoir ce qui se passe en soi-même, de ne pas arriver à se connaître et de découvrir que les autres, eux aussi, sont autres qu'on ne croyait, autres qu'ils ne se donnent.

"Pour Törless, tout ne fut plus qu’ennui et vide. Il avait grandi cependant et bientôt les premiers mouvements de l’adolescence l’agitèrent obscurément. À ce stade de son développement, il noua quelques amitiés nouvelles qui correspondaient aux besoins de son âge et qui devaient être pour lui, plus tard, de première importance. Ce furent, entre autres, Beineberg et Reiting, Moté et Hofmeier, les jeunes gens mêmes avec qui, maintenant, il accompagnait ses parents à la gare.

Chose singulière, il s’agissait justement des pires éléments de sa volée, garçons certes doués et, bien entendu, d’excellentes familles, mais, certains jours, turbulents et indociles jusqu’à la brutalité. Que Törless fût attiré précisément par leur compagnie tenait sans doute à son incertitude intérieure qui, depuis la perte du prince, n’avait fait que s’aggraver. Ce choix était même dans le prolongement direct de cette rupture, car il signifiait comme elle la crainte de tout excès de sensibilité, le tempérament de ces nouveaux camarades, éclatant de santé, de vigueur, de vie, étant à l’opposé de tels excès.

Törless s’abandonna entièrement à leur influence...."

Törless a deux camarades plus âgés qui l'admettent dans le repaire qu'ils ont pu s`aménager dans un grenier. Ces deux camarades ont l'esprit hautain et aventureux. Beineberg est vivement impressionné par ce qu'il connaît des philosophies hindoues et par les problèmes de l'au-delà, tandis que Reiting met toute son ingéniosité à ourdir des intrigues et des complots parmi les élèves. C'est Reiting qui découvre que le jeune Basini a commis un vol.

"... Basini souriait. Tendrement, suavement. Un sourire figé de portrait, mis en valeur par le cadre lumineux.

Törless se serrait contre la poutre où il était assis et sentait trembler les muscles de ses yeux.

Alors Beineberg énuméra les infamies de Basini, d’une voix rauque et monocorde. Puis il dit : « Tu n’as donc pas honte ? »

Sur quoi Basini regarda Reiting, de l’air de dire : « Il serait temps que tu viennes à mon secours. » À ce moment précis, Reiting lui assena en pleine figure un coup de poing qui le fit chanceler, buter sur une poutre, s’effondrer. Beineberg et Reiting bondirent.

La lanterne renversée, sa lumière se répandit aux pieds de Törless sur le plancher, paresseuse, indifférente.

Törless, au bruit, devina qu’ils déshabillaient Basini et le fouettaient avec un objet mince et flexible. Évidemment, tout était préparé. Il entendit les gémissements et les cris étouffés de Basini qui ne cessait d’implorer la pitié ; enfin il ne perçut plus qu’un geignement, comme un hurlement ravalé, des jurons proférés à voix basse, et le souffle brûlant, haletant de Beineberg.

Törless n’avait pas bougé de sa place. Tout au début, certes, un désir bestial l’avait pris de bondir et de frapper avec les autres, mais le sentiment qu’il arriverait trop tard, qu’il serait de trop, le retint. Comme si une lourde poigne l’avait paralysé.

Apparemment indifférent, il gardait les yeux fixés sur le plancher. Il ne cherchait même pas à tendre l’oreille pour interpréter les bruits, il ne sentait pas son cœur battre plus vite qu’à l’ordinaire. Il contemplait la lumière qui formait une sorte de flaque à ses pieds. Des tourbillons de poussière, une horrible petite toile d’araignée y brillaient. Plus loin, le rayon s’infiltrait entre les poutres et s’achevait dans une pénombre sale et poussiéreuse.

Törless aurait pu rester une heure dans cette position sans même s’en apercevoir. Si occupé que fût son esprit, il ne pensait à rien. En même temps, il s’observait. Mais c’était comme s’il regardait réellement dans le vide et qu’il ne se vît lui-même que de biais, dans un miroitement confus. Puis, du fond de ce clair-obscur, de biais aussi, lentement mais de plus en plus distinct, un désir entra dans la zone éclairée de la conscience.

On ne sait quoi voulut que Törless en sourît. Puis, de nouveau, le désir s’intensifia, cherchant à le faire quitter sa place, s’agenouiller, le poussant à presser son corps contre les planches ; il sentit ses yeux s’agrandir comme des yeux de poisson, et son cœur, à travers le corps nu, battre contre le bois. C’est alors qu’une excitation violente envahit pour de bon Törless, il dut s’accrocher à la poutre pour résister au vertige qui le tirait vers le bas. Il avait des gouttes de sueur sur le front ; il se demanda, anxieusement, ce que cela signifiait.

Chassé de son indifférence par la peur, il tendit enfin l’oreille pour écouter ce que pouvaient faire les autres dans le noir.

Le silence était revenu ; seul Basini gémissait doucement tout en cherchant à tâtons ses habits.

Ces sons plaintifs furent agréables à Törless. Un frisson lui courut le long de l’épine dorsale, comme des pattes d’araignée, puis s’installa entre les omoplates et, de ses fines griffes, tira sur la peau de son crâne. Törless, à sa vive surprise, comprit que son excitation était d’un genre particulier. Il revint en arrière et, sans pouvoir se rappeler le début, il eut conscience que c’était déjà lié à l’étrange besoin qu’il avait ressenti de se coller contre le sol. Il en eut honte ; mais ç’avait été comme une vague de sang noyant sa tête, irrésistiblement, par-derrière.

Beineberg et Reiting revenaient à tâtons : ils s’assirent sans mot dire à ses côtés. Beineberg contemplait la lampe.

À ce moment, Törless, de nouveau, se sentit tiré vers le sol. Ce mouvement partait des yeux, il s’en rendait compte, et des yeux, telle une rigidité hypnotique, gagnait le cerveau. C’était une question, une… non, c’était du désespoir, quelque chose qu’il connaissait bien : le mur, le jardin de la pâtisserie, les masures au bord de la route, le souvenir d’enfance… tout cela revenait au même ! Il regarda Beineberg. « Ne ressent-il donc rien ? » Beineberg se penchait pour redresser la lampe. Törless le retint.

« N’est-ce pas comme un œil ? dit-il en désignant le rond de lumière sur le plancher.

— Est-ce que tu deviendrais lyrique, tout à coup ?

— Non. Mais ne prétends-tu pas toi-même que la nature des yeux est tout à fait particulière ? Il leur arrive de répandre (pense à tes chères idées sur l’hypnose) une force radicalement différente de celle dont nous parle la physique ; il est non moins sûr que, souvent, les yeux d’un homme le trahissent mieux que ses propos…

— Et alors ?

— Cette lumière est pour moi un œil. Tourné vers un monde inconnu. Il me semble que je devrais deviner quelque chose, mais je ne le puis. Je voudrais le boire, l’absorber…

— Quand je disais que tu devenais lyrique !

— Non, je suis sérieux. Et complètement désespéré. Regarde toi-même, je suis sûr que tu le sentiras aussi. On a envie de se rouler dans cette flaque, de ramper à quatre pattes au fond des recoins les plus poussiéreux, comme si, de la sorte, on allait pouvoir deviner…

— Mon cher, tout cela n’est qu’enfantillage et sensiblerie. Tu ferais bien de n’y plus penser. »

Beineberg finit de se pencher et remit la lampe à sa place. Törless éprouva une maligne satisfaction. Il comprit qu’il disposait, pour enregistrer ces impressions, d’un sens que ses camarades n’avaient point.

Il attendait maintenant la réapparition de Basini, et il s’aperçut, non sans un secret tressaillement, que la peau de son crâne se tendait de nouveau sous l’emprise des petites griffes. Déjà il savait avec précision que quelque chose lui était réservé qui ne cessait de lui annoncer sa venue, à intervalles de plus en plus rapprochés : une sensation qui serait tout à fait incompréhensible aux autres, mais de la plus haute importance, manifestement, pour sa vie.

La seule chose qu’il ne comprît pas, c’était ce que venait faire là l’excitation des sens ; mais il se souvint qu’elle était apparue déjà chaque fois que les événements commençaient à lui sembler étranges (et d’ailleurs à lui seul), et qu’il se tourmentait de ne pas en saisir la raison.

Il se proposa d’examiner sérieusement ce problème dès qu’il en aurait l’occasion ; et en attendant, il s’abandonna tout entier à l’émotion qui précédait la réapparition de Basini.

Depuis que Beineberg avait redressé la lampe, ses rayons dessinaient de nouveau dans l’obscurité un cercle analogue à un cadre vide.

Tout d’un coup, le visage de Basini se retrouva dans ce cadre ; exactement comme la première fois ; avec le même sourire suave et figé ; comme si rien ne s’était passé entre-temps, hormis que sur la lèvre supérieure, la bouche et le menton, de lentes gouttes de sang traçaient un chemin rouge qui se tordait comme un ver.

« Assieds-toi là ! »

Reiting désignait la grosse poutre. Basini obéit. Reiting commença :

« Tu pensais, j’imagine, que tu t’en étais bien sorti ? Hein ? Tu pensais que j’allais t’aider ? Tu te faisais des illusions. Ce que j’ai fait avec toi n’était que pour voir jusqu’où allait ta bassesse. »

Basini eut un geste de protestation. Reiting fit mine de lui sauter dessus de nouveau. Basini dit :

« Pour l’amour de Dieu, je vous en supplie, vous savez bien que je ne pouvais pas faire autrement !

— Tais-toi ! cria Reiting, nous en avons jusque-là de tes excuses ! Nous savons maintenant à quoi nous en tenir, et nous agirons en conséquence!… »

Il y eut un bref silence. Soudain, Törless murmura, presque affectueusement :

« Dis un peu : « Je suis un voleur. »

Basini ouvrit de grands yeux effrayés ; Beineberg eut un sourire d’approbation.

Mais Basini resta muet. Beineberg lui donna une bourrade dans les côtes et cria :

« Alors, tu n’as pas entendu ? On te demande de dire que tu es un voleur ! Allez ! Allez ! dis-le, et tout de suite ! »

De nouveau il y eut un bref silence, à peine mesurable. Puis Basini dit à voix basse, d’une seule haleine, sur le ton le plus neutre qu’il put :

« Je suis un voleur. »

Beineberg et Reiting eurent un rire satisfait à l’adresse de Törless :

« Tu as eu là une fameuse idée, petit ! »

Puis ils se tournèrent vers Basini :

« Maintenant, tu vas dire encore, et tout de suite : « Je suis une bête sournoise, votre bête sournoise et vile ! »

Basini le dit, sans reprendre son souffle, les yeux fermés.

Törless s’était rejeté de nouveau en arrière, dans l’ombre. La scène le dégoûtait, et il eut honte d’avoir livré aux autres son idée."

(....)

Dans une scène extraordinaire, il obtient de Basini un aveu. Dès lors, la machine infernale est en marche. Reiting et Beineberg vont faire de Basini leur esclave, leur jouet et même leur cobaye pour certaines expériences. Ils se considèrent comme des seigneurs ayant tous les droits sur un être d'une essence inférieure.

Törless est le témoin du calvaire imposé à Basini. Il est fasciné, car il assiste à l'écroulement, dans ce cas précis, des apparences quotidiennes. À un certain moment, il doit s'avouer aussi qu'il éprouve une violente attirance pour Basini, mais il se dit : Non, ce n'est pas moi, ce ne peut être moi, je vais redevenir moi-même!. L'attitude de Basini est d'ailleurs confondante, puisque, au lieu d'aller se dénoncer au directeur de l'école, il accepte de se plonger dans l'abjection. Préfére-t-il l'abjection à l'aveu du vol commis ? Törless a certainement raison quand il lui dit : Tu es lâche et une mauvaise graine...

Mais Basini est ce qu'il est. Sa faiblesse même encourage ses tortionnaires aux pires excès. Le livre culmine dans une scène de sadisme collectif où Basini est livré à tous les élèves de l'école...

Törless intervient alors pour mettre fin à l'histoire. Basini sera renvoyé chez sa mère et Törless demandera lui-même à retourner dans sa famille : « Il avait honte, comme on a honte au petit matin, quand on a vu pendant la nuit, sous les morsures de la fièvre, approcher de tous les coins de la chambre obscure de monstrueuses et terrifiantes menaces." (Trad. Le Seuil, 1960)

"Trois Femmes" (1924, Drei Frauen)

Les nouvelles de "Noces" (Vereinigungen. Zwei Erzählungen, 1911) et des "Trois femmes" (Drei Frauen, 1924) ont en commun d'entreprendre une véritable

analyse clinique de l'univers du sentiment et de la sexualité féminine . Chacune des nouvelles des "Tois Femmes" portant le nom d'une héroïne, énigmatique pour l'homme qui l'aime. « Grigia »

(Grigia. Novelle, 1923) est une paysanne qui trompe son mari avec un ingénieur des mines. « La Portugaise » (Die Portugiesin, 1923), délaissée dans un château tyrolien par son belliqueux

seigneur, lui révèle la jalousie. « Tonka », l'humble vendeuse de magasin, laisse son amant raisonneur entre le doute et la confiance. (Traduction Seuil)

« Grigia » (1923) raconte l'histoire d'un ingénieur viennois, Homo, qui part dans les montagnes du Tyrol pour une mission minière. Il tombe sous le charme d'une paysanne, Grigia, dont l'étrangeté et la simplicité le fascinent. Le récit bascule dans une atmosphère mythique, où la frontière entre réalité et folie s'estompe.

Qu'en déduit-on, l'échec de la rationalité face à l'irrationnel (Homo, homme moderne et scientifique, est vaincu par une force primitive, la nature, l'instinct, la mort), l'impossible fusion entre deux mondes, la civilisation urbaine et le monde rural archaïque, et la mort comme aboutissement d'une quête mystique (Homo meurt dans une grotte, comme absorbé par la montagne).

"Pour tout homme, à une certaine période, la vie ralentit visiblement, comme si elle hésitait à continuer ou songeait à changer de direction. C’est dans cette période-là, peut-être, que les accidents arrivent le plus facilement.

Homo avait un fils malade : cela traîna un an sans s’améliorer ni s’aggraver. Le médecin prescrivit une longue cure, et Homo ne put se résoudre à faire le voyage : il lui sembla que cela le tiendrait trop longtemps séparé de lui-même, de ses livres, de ses plans, de sa vie. Dans cette réticence, il vit la marque d’un grand égoïsme, alors que c’était plutôt, peut-être, une dissolution de sa personne. Jusqu’alors, il n’avait jamais passé un jour loin de sa femme ; il l’avait beaucoup aimée, il l’aimait encore beaucoup, mais cet amour, avec la venue de l’enfant, était devenu « dissociable » comme une pierre où de l’eau a filtré qui en écarte peu à peu les deux moitiés. Cette propriété nouvelle de son amour, alors que rien ne s’en était perdu sciemment ou volontairement, l’étonna beaucoup ; et aussi longtemps que durèrent les préparatifs du départ, il fut incapable d’imaginer comment il passerait cet été solitaire. Il éprouvait seulement une vive aversion pour les « stations » alpestres ou balnéaires. Il resta seul chez lui. Deux jours plus tard, il recevait une lettre l’invitant à s’associer aux travaux d’une entreprise qui se proposait de rouvrir les vieilles mines d’or vénitiennes du val Fersena. La lettre émanait d’un certain Mozart-Amédée Espérandieu dont il avait fait la connaissance et qu’il avait eu pour compagnon un ou deux jours au cours d’un voyage, quelques années plus tôt.

Néanmoins, il ne douta pas un instant que l’affaire en question n’offrît toutes les garanties voulues de sérieux et d’honnêteté. Il expédia deux télégrammes : dans l’un, il mandait à sa femme qu’il partait aussitôt et ne tarderait pas à lui envoyer son adresse, dans l’autre, il acceptait de participer aux fouilles à titre de géologue, et peut-être même par une importante mise de fonds.

A P., riche bourgade italienne nourrie par le mûrier et la vigne, toute refermée sur elle-même, il retrouva Espérandieu, un grand et bel homme de son âge, noir, toujours en mouvement. Il apprit que la société disposait de moyens américains, fort puissants, et que le travail serait de grand style. Pour commencer, une première expédition composée d’Espérandieu, d’Homo et de trois associés allait s’enfoncer dans la vallée pour organiser les travaux. On acheta des chevaux, on attendit le matériel, on embaucha des aides...."

Dans « La Portugaise » (1923), un noble portugais, Ketten, après une blessure à la guerre, rentre chez lui pour découvrir que sa femme a mystérieusement changé. Elle semble désormais habitée par une présence étrangère, presque surnaturelle. C'est l'énigme de l'altérité que Musil aborde ici, Ketten ne reconnaît plus son épouse, comme si elle était devenue une autre. mais aussi la fragilité de la perception; la réalité est instable, et la frontière entre folie et vérité est floue. La Portugaise incarne peut-être une part inconsciente de Ketten lui-même...

"Nombre de pièces les désignaient sous le nom de Delle Catene, d’autres sous celui de Seigneurs von Ketten ; venus du nord, ils s’étaient arrêtés au seuil du midi, utilisant leur appartenance allemande ou latine selon que leur avantage le commandait, ne se sentant liés à nul lieu qu’à eux-mêmes.

Un peu à l’écart de la grande route qui conduit en Italie par le Brenner, entre Brixen et Trente, leur château se dressait au sommet d’une paroi verticale presque entièrement isolée ; cinq cents pieds au-dessous, un torrent effréné menait si bruyant train qu’on n’eût pas entendu une cloche d’église dans la pièce même, pour peu qu’on fût penché à la fenêtre. Aucun écho du monde, à travers ce rideau de sauvage vacarme, ne parvenait à pénétrer dans le château des Catene ; mais le regard, résistant au tapage, traversait sans difficulté cet obstacle et chancelait, surpris, dans le globe profond du paysage.

Tous les von Ketten passaient pour avoir l’œil attentif et perçant ; il n’y avait pas d’avantage à cent lieues à la ronde qui pût leur échapper. Ils étaient mauvais comme des couteaux qui coupent tout de suite profond. Jamais la colère ne les faisait rougir, ni rosir la joie : la colère les rendait sombres, et la joie rayonnant comme l’or, aussi beaux, aussi rares que lui. Et tous, quels qu’ils aient été au cours des années et des siècles, ont dû se ressembler encore en ceci que des fils blancs se mêlaient très vite au brun de leur barbe et de leurs cheveux, et qu’ils mouraient avant soixante ans ; en ceci aussi que la force prodigieuse qu’ils déployaient parfois ne semblait nullement avoir son origine ou son séjour dans leur corps, svelte et pas très grand, mais provenir de leurs yeux et de leur front : toutefois, c’était là bavardage de valets et de voisins apeurés. Ils prenaient ce qu’ils pouvaient prendre, agissant avec loyauté, violence ou ruse selon l’occasion, mais toujours implacables et calmes ; leur courte vie était sans hâte et s’achevait tôt, sans déclin, une fois qu’ils avaient fait leur part.

Dans la famille des Ketten, la coutume voulait que l’on ne se mésalliât point avec la noblesse des environs : on allait chercher sa femme très loin, et on la cherchait riche, pour n’être limité par rien dans le choix des alliés et des ennemis. Le seigneur von Ketten qui avait épousé, voilà douze ans, la belle Portugaise, était alors dans sa trentième année..."

« Tonka » (1924), une jeune femme modeste, amante d'un étudiant en sciences. Quand elle tombe enceinte, l'homme doute de sa fidélité et la laisse sombrer dans la misère. Elle meurt sans que la vérité ne soit jamais établie. L'homme rationnel n'a pas compris Tonka, qui incarne une vérité intuitive. Le doute scientifique devient ainsi une une forme de violence. Tonka meurt en silence, comme une sainte ou une martyre, sans que personne ne reconnaisse sa vérité.

Une barrière. Le chant d’un oiseau. Le soleil déjà disparu derrière les buissons. Le chant qui se tait, le soir qui vient. Les chansons des jeunes paysannes à travers champs. De bien petits détails ! Que de tels détails s’accrochent à quelqu’un comme des bardanes, faut-il le croire mesquin ? C’était cela, Tonka. L’infini vous est donné parfois au compte-gouttes.

Il y avait aussi le cheval, un rouan vineux, qu’il avait attaché à un saule. C’était pendant son service militaire ; et que ce fût pendant cette période n’était pas un hasard, car on n’est jamais aussi démuni de soi-même et de ses œuvres, aussi exposé qu’à ce moment de l’existence où une puissance extérieure vous dépouille jusqu’à l’os.

D’ailleurs, à tout prendre, était-ce bien ainsi que les choses s’étaient passées, ou avait-il tout reconstitué après coup ? La féerie s’en était mêlée dès les premiers instants : impossible d’être au clair. Ce qu’il y avait de sûr, c’est qu’au moment où il fit sa connaissance, elle vivait chez une tante à elle. Et de temps en temps, la cousine Julie venait les voir. Vraiment. Il était bien un peu surpris que l’on pût s’asseoir à la même table que la cousine Julie et lui passer une bonne tasse de café, car c’était une « pas grand-chose », la cousine. Tout le monde savait qu’on pouvait l’aborder dans la rue et l’avoir dans sa chambre le même soir, qu’elle acceptait même d’aller dans les maisons des entremetteuses : elle n’avait pas d’autre ressource. On avait beau désapprouver son activité, elle n’en était pas moins de la famille : si légère fût-elle, il était difficile de lui refuser une place à table, d’autant que ses visites n’étaient pas fréquentes. Un homme eût peut-être crié au scandale, parce qu’un homme, ça lit les journaux, ça fait partie d’une société bien-pensante, ça a toujours la bouche pleine de grandes phrases ; la tante se contentait de quelques remarques acides après le départ de Julie, et tant qu’on était à table avec elle on ne pouvait s’empêcher de rire, parce qu’elle avait de l’esprit et qu’elle ne tarda pas à être mieux informée que personne des moindres potins de la ville. On désapprouvait, mais il n’y avait pas de fossé : ou du moins le franchissait-on aisément.

Il en allait de même avec les femmes de la maison d’arrêt. C’était elles aussi, pour la plupart, des prostituées, que l’on ne tarda pas d’ailleurs à devoir déplacer : beaucoup d’entre elles s’étaient trouvées enceintes en pleine détention, parce qu’elles transportaient le mortier sur les chantiers où d’autres détenus travaillaient comme maçons. On les loua donc pour le ménage : elles lavaient très bien, par exemple, et revenaient si bon marché que les petites gens les appréciaient beaucoup. La grand-mère de Tonka en faisait venir elle aussi les jours de lessive, on leur donnait du café et des petits pains, et comme on avait travaillé sous le même toit, on pouvait bien partager le petit déjeuner avec elles sans répugnance. À midi, le règlement exigeait que quelqu’un les reconduisît à la maison d’arrêt, et c’était d’ordinaire Tonka, encore fillette alors, qu’on en chargeait : elle bavardait en marchant à leur côté, nullement honteuse de cette compagnie, en dépit de l’uniforme gris et des mouchoirs de tête blancs reconnaissables de fort loin. On jugera peut-être que c’était de l’imprudence de livrer une jeune créature sans défense à des influences propres à la blaser ; mais quand plus tard, à seize ans, Tonka continua de plaisanter tranquillement avec la cousine Julie, peut-on dire qu’elle fût encore inconsciente de la dépravation, ou son âme n’y était-elle déjà plus sensible du tout ? Même si ce n’était pas sa faute, ce trait ne serait-il pas extrêmement révélateur ?

Il serait bon de ne pas oublier non plus la maison. Subsistant au milieu d’immeubles en construction et déjà fort élevés, c’était une vieille maison qui comportait cinq fenêtres sur la rue et, sur l’arrière, un corps de bâtiment où Tonka habitait avec sa tante – une cousine beaucoup plus âgée en réalité – le jeune fils de cette tante – fils naturel à vrai dire, mais d’une liaison qu’elle n’avait pas prise moins au sérieux qu’un mariage – et une grand-mère qui n’était pas la vraie grand-mère mais la sœur de celle-ci ; il y avait eu encore autrefois un frère, authentique celui-là, de la défunte mère de Tonka, mais lui aussi était mort précocement : tout ce monde dans un appartement d’une pièce et cuisine, tandis que les cinq fenêtres de la façade, derrière leurs rideaux élégants, ne dissimulaient rien de moins qu’une maison de rendez-vous où de petites bourgeoises légères et même des professionnelles recevaient des « visites ». Dans la maison, on passait là-dessus comme chat sur braise, allant même jusqu’à saluer l’entremetteuse pour éviter les histoires : c’était une grosse personne très à cheval sur les principes, et qui avait une fille de l’âge de Tonka. Elle l’envoyait dans une excellente école, lui faisait apprendre le français et le piano, lui achetait de belles robes et prenait grand soin de la tenir à l’écart de ce qui se passait dans l’appartement ; elle avait le cœur tendre, ce qui lui facilitait un métier dont elle n’ignorait pas qu’il était sordide. Autrefois, on avait permis à Tonka de jouer parfois avec cette fille : c’était l’occasion, pour elle, de pénétrer dans l’appartement du devant, vide à ces heures-là et de proportions telles qu’il laissa longtemps à Tonka une impression de « chic » et de magnificence que son ami fut le premier à ramener à de plus justes proportions. Elle ne s’appelait pas vraiment Tonka, d’ailleurs : elle avait été baptisée sous le prénom allemand d’Antonie, alors que Tonka est l’abréviation d’un petit nom tchèque, Toninka : on parlait, dans ces ruelles, un bizarre mélange des deux langues.

"Berlin: Die Sinfonie der Großstadt"

Film allemand muet réalisé par Walther Ruttmann en 1927, "Berlin, symphonie d'une grande ville" témoigne, dans cette Allemagne de l'entre-deux-guerres traversée par les troubles politiques, l'inflation, mais aussi une densité de la vie urbaine inégalée jusqu'alors : la ville est désormais cette immense "machine" qui va rythmer l'existence des hommes et des femmes et qui n'est plus perçue au travers du prisme de l'expressionnisme, mais sous un angle incroyablement réaliste ...

Walter Ruttmann (1887-1941) est un peintre qui a connu Paul Klee à Munich et qui se tourne vers un cinéma expérimental, "abstrait" ("Absoluter Film") dans une Allemagne où fleurissent nombre de studios indépendants et une créativité alors peu répandue en Europe : Oskar Fischinger (1900-1967), Karl Freund (1890-1969), Carl Mayer (1894-1944), Robert Wiene (1873-1938), Walter Röhrig (1892-1945).. Si Ruttmann réalise des oeuvres singulières comme "Melodie der Welt" (1929), "Wochenende" (1930), c'est avec "Berlin: Die Sinfonie der Großstadt" qu'il connaît une immense notoriété, avant de sombrer dans la propagande nazie...

"Menschen am Sonntag"

Film muet allemand réalisé en 1929 par Robert Siodmak (1900-1973) et sorti en 1930, "Les Hommes le dimanche" se veut documentaire et histoire réaliste filmée de cinq personnages allant et venant dans le Berlin des années vingt, utilisant toutes les techniques possibles de l'époque, panoramique, transition, effets spéciaux, premiers plans, premiers jeux cinématographiques auxquels participent Billy Wilder (1906-2002) et Fred Zinnemann (19071997) : tous les trois devront s'exiler avec la montée du nazisme et deviendront les grands réalisateurs américains que nous connaissons...

Leo Perutz (1882-1957)

Leo Perutz écrit des romans énigmatique et fantastique qui mettent en scène une fatalité qui se vérifie à mesure que ses protagonistes héros en prennent

conscience et prétendent la déjouer : ne reste en fin de compte qu'un obscur sentiment de culpabilité qui s'est malgré tout imposé...

L'oeuvre de ce tchèque de langue allemande est une remarquable combinaison d'étrange, de fantastique et d'intrigue policière, généralement insérée dans un

contexte historique. Fils d'industriel, il quitte Prague, sa ville natale, à dix-sept ans pour s'installer à Vienne. Après ses études, il est actuaire dans une compagnie d'assurance.

Passionné de mathématiques, il met au point une formule algébrique qui porte son nom et rédige un traité de bridge basé sur le calcul des probabilités. Grièvement blessé pendant la Première

Guerre, il écrit son premier roman en convalescence, "Die dritte Kugel" (1915). Devant le succès, il abandonne les assurances et se consacre entièrement à son oeuvre, qu'il édifie lentement.En

1938, suite à l’annexion de l’Autriche et à l’interdiction de "La Neige de saint Pierre" par les nazis, il s’exile à Tel-Aviv où il n’écrira plus jusqu’en 1953, date à laquelle il publie son

dernier roman, "la Nuit sous le pont de pierre". Leo Perutz meurt en 1957 en Autriche, près de Salzbourg.

Parmi ses oeuvres: "La troisième balle" (1915, Die dritte Kugel), "Le miracle du manguier" (1916, Das Mangobaumwunder), "Le tour du cadran" ( 1918, Zwischen neun and neun), "Le maître du jugement dernier" (1923, Der Meister des Jüngsten Tages), "Où roules-tu, petite pomme ?" (1928, Wohin rollst du, Äpfelchen… )

"La Nuit sous le pont de pierre" (Nachts unter der steinernen Brücke, 1953)

«La belle Esther, l’épouse de Mordechai Meisl, s’éveilla dans sa maison de la place des Trois-Fontaines. La lumière du soleil matinal tombait sur son visage

et donnait à ses cheveux des reflets rougeâtres… C’était un rêve ! murmura-t-elle. Et nuit après nuit, c’est toujours le même ! Quel beau rêve ! Mais, loué soit le Créateur, ce n’est qu’un rêve.

» Roman des amours irréelles, roman d’une ville disparue, roman d’une société enchanteresse : dans La Nuit sous le pont de pierre, Leo Perutz ressuscite, avec une maestria digne des

kabbalistes qu’il met en scène, la Prague du 17e siècle. Quatorze tableaux pour peindre les amours merveilleuses de la belle Esther et de l’Empereur, et pour magnifier un monde extravagant, empli

de bouffons, d’astrologues, d’alchimistes et de courtisans fébriles, où s’entrelacent les passions. (Livre de Poche)

"Le Judas de Léonard" (Der Judas des Leonardo, 1959)

"Milan, 1498. Léonard de Vinci, invité à la cour de Ludovic le More, travaille à sa célèbre Cène. Il cherche en vain un modèle pour la figure de son « Judas

». Il a beau hanter les bas-fonds de la grande cité lombarde, passer en revue toutes les canailles du lieu, les vices qu’il découvre sont à l’évidence de ceux que Jésus aurait pardonnés. Or Jésus

n’a pas pardonné à Judas… On rencontrera, au fil d’une pérégrination riche en surprises, un duc peu soucieux de son statut souverain ; un prêteur sur gages prompt à se vendre pour quelques

sequins, mais dont la fille offre son corps et son âme contre un sourire ; un poète mauvais garçon, sorte de Villon amnésique, évoquant des terres possédées jadis « il ne sait où » ; un marchand

allemand enfin, honnête et droit, mais qui trahira par crainte d’aimer… et dont Léonard fera son modèle. On goûtera surtout, par-delà les mirages d’une imagination enfiévrée, la beauté

musicale qui fait toute la magie des romans de Perutz : ces conversations qui se croisent en contrepoint vertigineux, l’allégresse du ton que contredit cruellement un discours désabusé, le rythme

inattendu des épisodes, qui trahit un surprenant désordre des valeurs. Mais l’imprévisibilité, laquelle donne tout son prix à la musique comme à l’art du roman, n’est-elle pas la clé ironique de

l’humaine existence ?" (10-18)

"La neige de saint Pierre" (St Petri Schnee, 1951)

"Le 2 mars 1932, Georg Friedrich Amberg, jeune médecin récemment engagé par le baron von Malchin pour soigner les paysans de son village de Morwede, émerge

d'un long coma dans un hôpital d'Osnabrück en Westphalie. A peine les terribles événements des cinq dernières semaines lui sont-ils revenus en mémoire qu'il s'enquiert, auprès de l'infirmière et

du médecin-chef, du baron, de Bibiche, sa bien-aimée menacée de mort, de la révolte, mais on lui rétorque qu'il divague, qu'il a tout simplement été renversé par une voiture. Or Georg reconnaît

parmi les infirmiers les protagonistes du drame qu'il a vécu à Morwede... Cauchemar? Délire? Conspiration? Etayés par la structure policière du récit, les thèmes chers à Perutz ne tardent

pas à apparaître: manipulation de l'Histoire, précarité de la frontière entre raison et folie, aveuglement de l'homme qui cherche à faire et à comprendre sa propre histoire. Fable trop

transparente en pleine ascension du nazisme, la Neige de saint Pierre, oeuvre d'un écrivain juif, fut interdite peu après sa sortie en 1933." (Editions Fayard)

"..Lorsque la nuit me libéra, j'étais une chose sans nom, une créature impersonnelle qui ne connaissait pas les concepts de "passé" et d' "avenir". Plusieurs heures durant, mais peut-être aussi seulement l'espace d'une fraction de seconde, je restai allongé, dans une sorte de torpeur à laquelle succéda un état que je ne saurais plus décrire à l'heure qu'il est. Si je disais qu'il s'agissait d'un état de conscience vague, imprécis, allié à un sentiment d'indétermination totale, je n'exprimerais que de façon imparfaite ce que cet état avait de particulier et de singulier. Il serait aisé de dire que je flottais dans le vide. Mais ces mots n'ont aucune signification. J'avais simplement le sentiment que quelque chose existait, mais je ne savais pas que j'étais moi-même ce quelque chose..."

Gustav Wunderwald (1882-1945), "Straße in Üskyp (Mazedonien)"(1917), "Fabrik von Loewe & Co. (Moabit), (1926), "An der Landsberger Straße" (1926), "Brücke über die Ackerstraße" (1927), "An der Travemünder Straße" (1927) - Après la défaite de l'Allemagne en 1918, Gustav Wunderwald retourne à Berlin, où il cherche à s'établir en tant qu'artiste indépendant, utilisant son appartement de Charlottenburg comme atelier. Huit ans plus tard, en 1926, "parfois, je reviens en titubant, comme ivre, de mes pérégrinations à travers Berlin ; il y a tant d'impressions que je ne sais plus où donner de la tête", écrit -il. Bien des artistes vont errer dans Berlin à la fin des années 1920, Siegfried Kracauer, Franz Hessel et Joseph Roth, guettant dans le rythme incessant des changements de la ville des sujets pouvant être relatés dans les feuilletons des journaux, Walter Benjamin a également ressenti avec acuité ses modifications incessantes portées à ses paysages urbains....