- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille - Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Lewin - Mayo - Maslow

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

Françoise Sagan (1935-2004), "Bonjour Tristesse" (1953) - Albertine Sarrazin (1937-1967) - Brigitte Bardot (1934) - Juliette Greco (1927-2020) - Louis Malle (1932-1995) - Jacques Deray (1929-2003) - Cécil Saint-Laurent (1919-2000) - Michèle Mercier (1939) - ...

Last update : 2020/10/10

"On ne m'ôtera jamais de l'idée que c'est uniquement en se colletant avec les extrêmes de soi-même, avec ses contradictions, ses goûts, ses dégoûts et ses fureurs que l`on peut comprendre un tout petit peu, oh, je dis bien, un tout petit peu, ce que c'est que la vie. En tout cas, la mienne..." - De Gaulle, Sagan, Bardot, trois personnalités qui marquent la France de la fin des années 50 au début des années 1960, trois personnages symboles d'une certaine France vue de la planète Terre qui s'installe dans les fameuses Trente Glorieuses et qui voit s'ériger notre si singulière société de consommation de l'après-guerre. Mais une société française dont la bourgeoise dominante de l’époque est foncièrement patriarcale et réfractaire à tout changement qui ne serait pas sous son contrôle. Trois personnages vivant chacun avec intensité les pages d'histoire qu'ils écrivent, le politique engagé, la liberté du corps, l'écriture de soi. Trois personnages qui préparent, sans le savoir, la grande rupture des années 1968, laissant la main, comme naturellement, aux générations suivantes....

Françoise Sagan fait son apparition en 1954, avec un mince roman, "Bonjour tristesse", écrit durant l’été 1953, Brigitte Bardot, en 1956, avec le mythique "Et Dieu… créa la femme", et Charles De Gaulle, l'Homme de la France Libre, installe la Cinquième République en 1958. Les chemins de Françoise Sagan, "une plume saturée de littérature française" qui sait si bien écrire la dépendance des corps, et de Brigitte Bardot, dont le corps suscita tant de désir, malgré elles, ne se croiseront qu'en 1975, la première persistant à construire une oeuvre pour survivre, la seconde quittant le théâtre du monde pour vivre sa vie.

"L'habitude est une et plus sournoises et des des pires formes de la possession" - Au cours d'une longue carrière riche en événements et caricatures médiatiques, Sagan produira vingt romans, trois volumes de nouvelles, neuf pièces de théâtre, deux biographies et plusieurs recueils d'œuvres non fictionnelles sur les lieux, les choses et les gens qu'elle aime. Elle ne s'est jamais, dira-t-elle, considérée comme un écrivain, l'écriture habitait sa vie, comme les amis, les amants, les fêtes, les fuites en avant, l'alcool, le jeu, les stimulants, un désir d'écriture pour combler un vide immense, une peur panique, celle de l'ennui, une panique surgie on ne sait d'où, "un vide qui tenait au sentiment que ma vie ne me rejoignait pas" : l'écriture est la seule vérification que j'ai de moi même, le seul signe actif que j'existe, et la seule chose qu'il me soit très difficile de faire (Réplique, Quai Voltaire, 1992).

De son vrai nom Françoise Quoirez, Françoise Sagan est née le 21 juin 1935 à Cajarc, une petite ville de la vallée du Lot, de parents bourgeois qui avaient également un appartement à Paris. La plus jeune de trois enfants, elle était une habituée de l'école catholique à enfreindre les règles. Selon son amie Juliette Gréco, elle n'a jamais vraiment grandi : "Elle a toujours eu 12 ans. Elle faisait ce qu'elle voulait". Brigitte Bardot venait de naître le 28 septembre 1934 à Paris, chacune incarnant à sa manière une certaine France des années 1950-1960. Lectrice vorace depuis son plus jeune âge, Françoise s'adonnait à Proust, Stendhal, Gide et Camus, Rimbaud. "La littérature m’a toujours, depuis les Illuminations, donné cette impression qu’il y avait un incendie quelque part, partout, et qu’il me fallait l’éteindre...".

Brigitte Bardot, issu d'un milieu bourgeois, à l'éducation stricte, et passionnée de danse classique, fait à quinze ans, en 1943, la couverture du magazine Elle, et rencontre Roger Vadim, qu'elle épouse en 1952, s'oppose à ses parents et entend devenir comédienne. En 1951, "Caroline chérie", adapté des romans de Cécil Saint-Laurent, voit Martine Carol s'imposer à 21 ans comme sex-symbol des années 1950, avant que ne l'emporte la vague Brigitte Bardot. C'est le temps des libertés sensuelles entrevues, de "Belles de nuit", de René Clair (1952), avec Magali Vendeuil, Martine Carol, Gina Lollobrigida, d' "Adorables Créatures" (1952), de Christian-Jaque , avec Danielle Darrieux, "Nana", toujours de Christian-Jaque (1955), "Lola Montès", de Max Ophüls (1955)...

... Françoise Sagan, la même année, renonce à ses habituelles vacances d'été en famille au bord de la mer pour se rendre dans un bachot à Paris afin de préparer une reprise de son baccalauréat. Elle avait alors pris l'habitude de passer plusieurs heures par jour dans un café voisin, à écrire dans un cahier bleu. Le soir, elle se rend à Saint Germain-des-Prés pour rencontrer son amie Florence, fille de l'écrivain et futur ministre de la Culture André Malraux, et pour dépenser son argent de poche à écouter le grand clarinettiste de jazz américain Sidney Bechet au Théâtre du Vieux-Colombier. Troisième enfant d'une famille de la grande bourgeoisie, Françoise Sagan traversera donc une enfance à l’abri des pénuries de la Seconde Guerre mondiale. En 1951, son baccalauréat en poche, elle poursuit ses études à la Sorbonne. Le Saint-Germain de l’après-guerre et les plages de Saint-Tropez favorisent son émancipation. "Ce qui m'a toujours séduite, avouera-t-elle plus tard, c'est de brûler ma vie, de boire, de m'étourdir". Elle porte invariablement une jupe droite coupée dans un tissu de qualité, un chandail tout simple, boit du whisky et fume des Chesterfields....

En 1953, Brigitte Bardot fait ses premiers pas au cinéma, de petits rôles, le "Le Trou normand", de Jean Boyer (1952), "Manina, la fille sans voiles", de Willy Rozier (1953),la fille du gardien de phare âgée de 18 ans qui se prélasse, dévêtue et troublante, sur les rochers, "Si Versailles m'était conté…", de Sacha Guitry (1954). Mais elle est est en train d'inventer une toute nouvelle image de la starlette française, spontanée, libre, si naturellement provocante...

Pendant l’été 1953, Françoise Sagan écrit un roman en six semaines, retranchée dans son appartement du boulevard Malesherbes, à Paris. Elle l’envoie à deux éditeurs, Plon et Julliard, mais c’est René Julliard, rue de l'Université, qui publie "Bonjour tristesse" en 1954...

1954, Françoise Sagan, "Bonjour Tristesse"

"Sur ce sentiment inconnu dont l’ennui, la douceur m’obsèdent, j’hésite à apposer le nom, le beau nom grave de tristesse. C’est un sentiment si complet, si égoïste que j’en ai presque honte alors que la tristesse m’a toujours paru honorable. Je ne la connaissais pas, elle, mais l’ennui, le regret, plus rarement le remords. Aujourd’hui, quelque chose se replie sur moi comme une soie, énervante et douce, et me sépare des autres. Cet été-là, j'avais dix-sept ans et j'étais parfaitement heureuse..." - Puis vient le succès, soudain, éclatant, le scandale, de "Bonjour tristesse", vendu à des centaines de milliers d’exemplaires (au cours des deux premières années, selon l'éditeur, plus de 350 000 exemplaires ont été vendus rien qu'en France), qui lui vaut d’être traitée dans Le Figaro de « charmant petit monstre » par François Mauriac, 68 ans, le prix Nobel en titre ("Le mérite littéraire explose dès la première page et est incontestable"). La Grande-Bretagne et les États-Unis rattraperont dès l'année suivante le phénomène. La légende se met en place. 1954 est en France une année singulière : début de la Présidence de René Coty puis du gouvernement Pierre Mendès France, lancement du projet des Logements économiques de première nécessité, consolidation de l’Union de défense des commerçants et artisans de Pierre Poujade, vague de froid au cours de laquelle l’abbé Pierre lance un appel à la solidarité avec les sans-abris et fonde les Compagnons d'Emmaüs, défaite et capitulation française à la bataille de Diên Biên Phu, interprétation par Mouloudji au Théâtre de l'Œuvre du "Déserteur", chanson écrite par Boris Vian, création à Alger du Front de libération nationale (FLN) algérien et début de l’insurrection (Toussaint rouge), prix Goncourt attribué à Simone de Beauvoir pour son roman "Les Mandarins", et parution d' "Histoire d'O", de Pauline Réage, publié chez Jean-Jacques Pauvert. Que reproche-t-on au fond à "Bonjour Tristesse", non pas tant l'immoralité supposée du sujet ("Il était inconcevable qu'une jeune fille de 17 ou 18 ans fasse l'amour, sans être amoureuse, avec un garçon de son âge, et ne soit pas punie pour cela", écrit-elle 30 ans plus tard) que d'avoir traité avec une "impudence tranquille", une "maîtrise désinvolte", une "indifférence désespérée", des sujets "équivoques". Cécile, une adolescente de dix-sept ans, découvre le plaisir de la chair, argument de départ qui conduit à cette libération définitive de toute entrave et de tout préjugé à une époque qui proscrivait au féminin tout abandon de soi. Le lieu, une maison de vacances dans le Midi. Cinq personnages, Raymond, le père, veuf, frivole et charmeur, Cécile, la fille, lié à son père par une tendre complicité, Elsa, la petite amie du père, Cyril, le petit ami de la fille, et Anne Larsen, une ancienne amie de la mère de Cécile. C'est la venue de cette dernière, femme de grande beauté et de caractère, qui va bouleverser la nonchalante atmosphère des premiers jours et l'exploration sentimentale de la jeune fille. Le père tombe amoureux d'Anne, décide de l'épouser, et cette dernière prend alors les choses en main, évince Elsa et Cyril, Cécile sent que son univers est en train de basculer et conçoit un plan qui aboutit malgré elle à la mort tragique de la perturbatrice. L'ordre est rétabli et chacun réintègre son existence...

"Le lendemain matin, j'emmenai mon père se promener avec moi sur la route. Nous parlions de choses insignifiantes, avec gaieté. En revenant vers la villa, je lui proposai de rentrer par le bois de pins. Il était dix heures et demie exactement, j'étais à l'heure. Mon père marchait devant moi, car le chemin était étroit et plein de ronces qu'il écartait au fur et à mesure pour que je ne m'y griffe pas les jambes. Quand je le vis s'arrêter, je compris qu'il les avait vus. Je vins près de lui.

Cyril et Elsa dormaient, allongés sur les aiguilles de pins, donnant tous les signes d'un bonheur champêtre; je le leur avais bien recommandé, mais quand je les vis ainsi, je me sentis déchirée. L'amour d'Elsa pour mon père, l'amour de Cyril pour moi, pouvaient-ils empêcher qu'ils soient également beaux, également jeunes et si près l'un de l'autre... Je jetai un coup d'œil à mon père, il les regardait sans bouger, avec une fixité, une pâleur anormales. Je lui pris le bras : " Ne les réveillons pas, partons. "

ll jeta un dernier coup d`œil à Elsa. Elsa renversée en arrière dans sa jeune beauté, toute dorée et rousse, un léger sourire aux lèvres, celui de la jeune nymphe, enfin rattrapée... ll tourna les talons et se mit à marcher à grands pas.

« La garce, murmurait-il, la garce!

- Pourquoi dis-tu ça? Elle est libre, non?

- Ce n`est pas ça! Tu as trouvé agréable de voir Cyril dans ses bras?

- Je ne l'aime plus, dis-je.

- Moi non plus, je n'aime pas Elsa, cria-t-il furieux. Mais ça me fait quelque chose quand même. Il faut dire que i`avais, euh... vécu avec elle! C'est bien pire... ››

Je le savais, que c'était pire! Il avait dû ressentir la même envie que moi : se précipiter, les séparer, reprendre son bien, ce qui avait été son bien.

« Si Anne t'entendait !...

- Quoi? Si Anne m'entendait?... Evidemment, elle ne comprendrait pas, ou elle serait choquée, c'est normal. Mais toi? Toi, tu es ma fille, non? Tu ne me comprends plus, tu es choquée aussi? ››

Qu'il était facile pour moi de diriger ses pensées. J'étais un peu effrayée de le connaître si bien.

« Je ne suis pas choquée, dis-je. Mais enfin, il faut voir les choses en face : Elsa a la mémoire courte, Cyril lui plaît, elle est perdue pour toi. Surtout après ce que tu lui as fait, c'est le genre de choses qu'on ne pardonne pas...

- Si je voulais, commença mon père, et il s`arrêta, effrayé...

- Tu n'y arriverais pas, dis-ie avec conviction, comme s`il était naturel de discuter de ses chances de reconquérir Elsa.

- Mais je n'y pense pas, dit-il, retrouvant le sens commun.

- Bien sûr ››, dis-je avec un haussement d'épaules.

Ce haussement signifiait : "Impossible, mon pauvre, tu es retiré de la course." Il ne me parla plus jusqu'à la maison. En rentrant, il prit Anne dans ses bras, la garda quelques instants contre lui, les yeux fermés. Elle se laissait faire, souriante, étonnée. Je sortis de la pièce et m'appuyai à la cloison du couloir, tremblante de honte.

A deux heures, j'entendis le léger sifflement de Cyril et descendis sur la plage. Il me fit aussitôt monter sur le bateau et prit la direction du large. La mer était vide, personne ne songeait à sortir par un soleil semblable. Une fois au large, il abaissa la voile et se tourna vers moi.

Nous n`avions presque rien dit :

« Ce matin..., commença-t-il.

- Tais-toi, dis-je, oh! tais-toi... ››

Il me renversa doucement sur la bâche. Nous étions inondés, glissants de sueur, maladroits et pressés; le bateau se balançait sous nous régulièrement. Je regardais le soleil juste au-dessus de moi. Et soudain le chuchotement impérieux et tendre de Cyril... Le soleil se décrochait, éclatait, tombait sur moi. Où étais-je? Au fond de la mer, au fond du temps, au fond du plaisir...

J'appelais Cyril à voix haute, il ne me répondait pas, il n`avait pas besoin de me répondre.

La fraîcheur de l'eau salée ensuite. Nous riions ensemble, éblouis, paresseux, reconnaissants. Nous avions le soleil et la mer, le rire et l'amour, les retrouverions-nous jamais comme cet été-là, avec cet éclat, cette intensité que leur donnaient la peur et les autres remords?...

J'éprouvais, en dehors du plaisir physique et très réel que me procurait l'amour, une sorte de plaisir intellectuel à y penser. Les mots "faire l'amour" ont une séduction à eux, très verbale, en les séparant de leur sens. Ce terme de "faire", matériel et positif, uni à cette abstraction poétique du mot "amour", m'enchantait, j'en avais parlé avant sans la moindre pudeur, sans la moindre gêne et sans en remarquer la saveur. Je me sentais à présent devenir pudique. Je baissais les yeux quand mon père regardait Anne un peu fixement, quand elle riait de ce nouveau petit rire bas, indécent, qui nous faisait pâlir, mon père et moi, et regarder par la fenêtre.

Eussions-nous dit à Anne que son rire était tel, qu'elle ne nous eût pas crus. Elle ne se comportait pas en maîtresse avec mon père, mais en amie, en tendre amie.. Mais la nuit, sans doute... Je m'interdisais de semblables pensées, je détestais les idées troubles. , .

Les jours passèrent. J'oubliais un peu Anne, et mon père et Elsa. L'amour me faisait vivre les yeux ouverts, dans la lune, aimable et tranquille. Cyril me demanda si je ne craignais pas d'avoir d`enfant. ]e lui dis que je m'en remettais à lui et il sembla trouver cela naturel. Peut-être était-ce pour cela que je m'étais si facilement donnée à lui : parce qu'il ne me laisserait pas être responsable et que si j`avais un enfant, ce serait lui le coupable. Il prenait ce que je ne pouvais supporter de prendre : les responsabilités. D'ailleurs je me voyais si mal enceinte avec le corps mince et dur que j'avais.... Pour une fois, je me félicitai de mon anatomie d'adolescente.

Mais Elsa s'impatientait. Elle me questionnait sans cesse. J'avais toujours peur d'être surprise en sa compagnie ou en celle de Cyril. Elle s`arrangeait pour être toujours en présence de mon père, elle le croisait partout. Elle se félicitait alors de victoires imaginaires, des élans refoulés que, disait-elle, il ne pouvait cacher. Je m'étonnais de voir cette fille, si près en somme de l`amour-argent, par son métier, devenir si romanesque, si excitée par des détails tels qu`un regard, un mouvement, elle formée aux précisions des hommes pressés. Il est vrai qu'elle n'était pas habituée à un rôle subtil et que celui qu'elle jouait devait lui paraître le comble du raffinement psychologique.

Si mon père devenait peu à peu obsédé par Elsa, Anne ne semblait pas s'en apercevoir. Il était plus tendre, plus empressé que jamais et cela me faisait peur, car j'imputais son attitude à d`inconscients remords. Le principal était qu'il ne se passât rien pendant encore trois semaines. Nous rentrerions à Paris, Elsa de son côté et, s'ils y étaient encore décidés, mon père et Anne se marieraient. A Paris, il y aurait Cyril et, de même qu'elle n`avait pu m`empêcher de l'aimer ici, Anne ne pourrait m'empêcher de le voir. A Paris, il avait une chambre, loin de sa mère. J'imaginais déjà la fenêtre ouverte sur les ciels bleu et rose, les ciels extraordinaires de Paris, le roucoulement des pigeons sur la barre d`appui, et Cyril et moi sur le lit étroit....."

En septembre 1957, près de six mois après son accident, Françoise Sagan rencontre à Saint-Tropez les interprètes de l'adaptation d'un "Bonjour Tristesse" qui lui échappe totalement, Otto Preminger, le réalisateur, s'est entouré de Jean Seberg (Cécile), - Brigitte Bardot avait été pressentie pour tenir ce rôle -, de Deborak Kerr (Anne), de Mylène Demongeot (la jeune maîtresse du père) et de David Niven, le père. L'une des premières apparitions de la blonde mutine Mylène Demongeot, elle a 22 ans, rivale potentielle de Brigite Bardot, mais qui privilégia très tôt une carrière italienne (Les Garçons, de Mauro Bolognini, 1959) et tourna dans des séries particulièrement populaires (Fantomas). Quant au film lui-même, on peut juger de l'écart entre deux types d'écriture, littéraire et cinématographique...

Et Juliette Greco chante ... Un soir, Cécile part danser et, par-dessus l'épaule de son cavalier, semble soudainement subjuguée par le regard de la jeune chanteuse, Juliette Greco (1927-2020), interprète de Raymond Queneau, de Jacques Prévert, de Léo Ferré," Les Feuilles mortes", de Prévert et Kosma, et son ami Boris Vian, elle a croisé Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre, Françoise Sagan, Jean-Pierre Wimille, pilote de course et son premier amour fou et Miles Davis, rencontré à Paris en 1949 ("J’ai connu Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, j’étais jeune et conne, mais terriblement attentive et comblée. Ils me voyaient comme un enfant intéressant, une jeune fille bizarre, fort peu sociable", écrira-t-elle). En 1951, elle enregistre son premier album, où figure "Je suis comme je suis", une de ses chansons fétiches (Prévert/Kosma) et obtient son premier vrai rôle dans un film de Jean-Pierre Melville, "Quand tu liras cette lettre", en 1954, aux côtés de l’acteur Philippe Lemaire, tourne "Elena et les hommes", de Jean Renoir, avec Ingrid Bergman et Jean Marais (1955). C’est son rôle de schizophrène mystérieuse dans Belphégor, l’un des feuilletons les plus célèbres de la télévision, diffusé à partir de 1965, qui fera d’elle une vedette populaire...

"Depuis qu'on est ensemble

Tu viens chaque matin

Me donner la première caresse

Bonjour tristesse.

Amie qui me ressembles

Tu est le seul miroir

Où je peux contempler ma jeunesse

Bonjour tristesse.

Tu sais le secret de ma peine

Car c'est toi qui l'a bercé

Et s'il le faut que je me souvienne

Tu viens poser ta main sur les miennes

Et toi tu n'oublies jamais

Depuis qu'on est ensemble

Tu es mon seul amour

J'ai trop de faiblesse

Pour te quitter

Bonjour tristesse

Depuis qu'on est ensemble

Tu es mon seul amour

Et j'ai trop de faiblesse

Pour te quitter

Bonjour tristesse."

1955, Violette Leduc (1907-1972), "Ravages"

Violette Leduc vit par l'écriture, son premier récit autobiographique, "L'Asphixie", est publié avec le soutien de Simone de Beauvoir, à laquelle elle consacre un poème en prose passionné, "L'Affamée" (1948).

Dans un style lapidaire, à petites phrases incisives, osées, denses, une jeune femme, Thérèse, se laisse aller à la confidence, bouleversante par sa sincérité. Dans un cinéma, elle offre une cigarette à son voisin, au mépris de toutes convenances, et de sa vie jusqu`alors sans homme. Son premier amour, Isabelle, l'a tout naturellement conduite vers Cécile. jeune institutrice qui. après avoir raté l'entrée au conservatoire de musique, vit à quelques centaines de kilomètres de Paris. Loin de Cécile, Thérèse s'ennuie et, malgré l'autoritaire emprise de sa mère qui lui a communiqué sa méfiance envers les hommes, elle va suivre l'inconnu du cinéma, Marc. Elle aime, dit-elle, toujours Cécile et parle d'elle à un Marc qui se prête au jeu. Entretemps, Thérèse a accepté de s'installer chez Cécile, cette vie de couple, jadis tant espéré, ne va pas tarder pourtant à peser à Thérèse. La voici rêvant de la présence de Marc et la suscitant, la voici l'épousant après un épisode dramatique. Un roman conformiste se serait contenté de cette fin, mais c'est au contraire à partir de là que l'héroïne prend conscience de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de se contenter de ce qu'on lui donne. Elle est littéralement assoiffée de "présence", "ravagée" par ce besoin d'autrui derrière lequel se dissimule une véritable hantise de la solitude. Marc, comme Cécile, se lasseront de Thérèse qui, enceinte, avortera seule avec pour seul réconfort l'affligeante satisfaction de ne pas décevoir sa mère...

"...J'essayais de compter les ampoules électriques sur les traits infinis de lumière de chaque côté de la rue de Rivoli. Le taxi roulait dans un souterrain à la surface du sol. Je résistais : je ne voulais pas délivrer le prisonnier qui voulait naître. Marc appuyait, appuyait. Cet homme n`est pas dangereux. Il ne m'a rien fait, il ne me fera rien. Je peux et pourrai me défendre. ll veut. que je sache qui il est. C'est l'épilogue de la soirée. "Tu le berces, tu te racontes des histoires, Thérèse..." J'ai peur, je me révolte sans gestes, sans paroles. Ma main n'ose pas s`en aller. Je dois à celui qui a dépensé. Je ne cours pas un danger puisque je me défendrai. J'ai honte sur la plage du poids de leur sexe sous le jersey du maillot de bain. Les hommes en robe me rassurent, un prêtre qui surveille la baignade d`une colonie de vacances me ravit. Je touche, je comprime ce qui me faisait honte, ce que j'évitais de regarder. Je ne lui fais rien, il ne me fera rien et c`est dangereux. Je veux tout de suite une règle de vie, je veux devenir un mannequin de pureté. Me lever à six heures du matin, me coucher à huit heures du soir. Je ne peux pas l'abandonner. Je suis allée le chercher, je lui ai donné de l`appétit.

Je ne peux pas le reléguer. Je suis soulagée quand ils s'élancent vers la vague, quand ils entrent dans l'eau, quand ils me tournent le dos, quand ils font demi-tour dans l`eau et que je ne vois que leur buste, leur visage. Je lis avec tranquillité lorsque la vague les habille

amplement.

Qui m`a poussée vers lui au cinéma? Moi-même. Je l'ai choisi, je l`ai voulu. J'ai de la répulsion mais je ne peux pas me détacher. Je ne suis pas coquette. Je suis timide et je me suis trop engagée. Je ne suis pas honnête et je ne suis pas malhonnête. Je déteste et je ne déteste pas le sexe. Je suis une ennemie indécise. Je lis sur la plage, je crois qu'un chien fou envoie du sable mouillé sur mon livre, je lève la tête, je les revois : ils ont quitté la mer. ils accourent le slip sec, vers le bain de soleil. Le renflement est noir, luisant sous le jersey mouillé. C'est provocant. Je ferme les yeux, je me fiance avec moi-même. Pas d'homme : "A aucun prix il ne te faut de ça", a dit ma mère. J'enlevai ma main.

- Vous êtes fâchée?

ll ramena ma main. J`appuyais, j'étais charitable et brutale. Le sexe avait la fièvre, l'oiseau de feu se débattait sous l'étoffe contre les barreaux de mes doigts.

- Faites un long détour, dit-il au chauffeur.

"Qu'il est timide", me disais-je pendant qu'il mettait une série de petits baisers quelconques sur mes lèvres. Pourtant je voyais un jeu farouche d`ombre et de lumière dans ses yeux. Je repoussai la bouche avec ma main.

- Je vous déplais? dit-il.

Il s'est niché dans mon cou. "Après, Cécile embrasse ainsi, mais seulement après", me suis-je souvenue. J'ai toussé. Qu'il sache que ses fadaises ne me troublent pas.

Marc s'inquiéta :

- Vous voulez bien?

Il est entré sans attendre la réponse. C'était une effraction de voleur peureux. Cette langue rapide, gourmande, maladroite, voulait conquérir et anéantir. J 'ai d'abord riposté plutôt que répondu; j'ai démontré que je pouvais embrasser lentement et secrètement. Je me suis arrêtée comme l'araignée qui attend meurtre et profit de son travail délicat. Marc a gémi. Il était mené, il n'avait pas le temps d'apprendre. Il embrassait trop vite et trop gloutonnement, mais chaque maladresse était excès de force. C'est le goût âcre du tabac dans sa bouche qui m'a fait persévérer. Je goûtais au quotidien minable de Marc, je goûtais aux cigarettes qu'il avait fumées. Je le repoussai.

- Mais si! dit-il.

Il caressa mes cheveux mais cette fraîcheur d'affection ne dura pas. Ma main était portée et soulevée. Il la prit et, par rancune, il la couvrit de baisers. Il voulait se mutiler et il voulait me dévorer. De sa main libre, il fit sauter boutons et boutonnières pendant qu'il m'embrassait.

- Touchez!

C'était un ordre. Je frissonnai, j`enfonçai ma main dans l'aine.

- Pas là! Ici! Laissez-vous guider. Mon petit, mon petit...

Il broyait ma main mais il ne se décidait pas. Sa timidité me bouleversait : je l'imaginais attendant la mort; le pantalon déboutonné. Je le pris dans mes bras, ma joue frôla sa tempe. Il forçait ma main, il se méprenait dès que je devenais sentimentale.

- Je ne veux pas.

- Ce n'est pas dangereux... Faites quelque chose...

Il me guida. La première fois que je pénétrais dans l'intimité d'une lingerie d'homme.

- Faites quelque chose!

Ma main effleurait un amas de tendresse, comme dans le sein d'une femme.

- Vous ne voulez plus?

Je m'étais réfugiée dans mon coin.

- Revenez. Si vous saviez...

Je ramassai mon porte-billets :

- Quel gâchis! Laissez-moi partir.

- Vous ne descendrez pas. C'est trop tard.

Nous avons lutté près de la portière. Nous avons encore vivoté dans notre coin. Le moteur fredonnait dans une rue grimpante. Il dit dans mes cheveux :

- Vous ne savez donc pas que c'est intolérable?

Il faut que je lui paie la soirée et il n'y a qu'une sorte de monnaie. Sur lui, je cherchai, je tâtonnai, je trouvai. Je touchais la peau fripée, fragile comme une paupière. Je me sauvai mais il me ramena avec autorité. Ce serait bientôt un règlement de comptes. Il se laissa glisser sur la banquette, il s'offrit. J'étouffai mon cri.

" C'est la première fois, dis-je......." (Gallimard, 1955)

1956, Françoise Sagan, "Un certain sourire"

L'amour comme moyen d'échapper à la solitude - "Un certain sourire", le deuxième roman de Françoise Sagan dédié à Florence Malraux, paraît en 1956. À l’instar du précédent, ce livre remporte un grand succès littéraire et commercial, l'analyse des sentiments, d'une grand sobriété, est particulièrement bien menée. En compagnie de son jeune amant Bertrand, Dominique, étudiante sans vocation à la Sorbonne, connaît bien “la petite couleur mauve de l’ennui”. Tout change quand Bertrand lui présente son oncle Luc, séduisant quadragénaire à la réputation légère. Près de lui, Dominique se sent tout à coup gaie et drôle, étrangement vivante, et accepte de le suivre pour quinze jours de vacances à Cannes. Que risque-t-elle ? S’attacher à cet homme frivole, un peu cynique, qui semble jouer avec elle ? Souffrir ensuite ? Et après ? Le plaisir, les rires, une complicité inattendue, cela ne vaut-il pas mieux que de s’ennuyer ? Françoise, la parfaite épouse de Luc, souffre en silence. Bertrand rompt et s'éloigne. Mais Dominique sait déjà que cette liaison ne peut être qu'éphémère...

Jean Negulesco adapte "Un certain sourire" dès 1958 (A Certain Smile), avec Rossano Brazzi (Luc Ferrand), Joan Fontaine (Françoise Ferrand), Christine Carrère (Dominique Vallon), Bradford Dillman (Bertrand Griot). David Niven feuilletait déjà au début de "Bonjour Tristesse" un numéro de Elle où l'on apercevait la photo de Christine Carrère en couverture du magazine, actrice dont la carrière cinématographique fut particulièrement brève. La chanson du film interprétée par Johnny Mathis connut un certain succès...

"Le jeu, le hasard, la vitesse, le bonheur de vivre et le confus espoir de mourir", happée par le succès et l'argent, - elle gagne beaucoup d'argent -, Sagan se laisse prendre dans les rets du jeu, notamment à Monte-Carlo et à Deauville où son gain de 8 000 000 francs dans la nuit du 8 août 1958 lui permet d'acheter le manoir du Breuil à Équemauville près de Honfleur). Ce seront ausi les boîtes de nuit (à Saint-Tropez, Chez Castel, chez Régine) et l'acquisition de voitures de sport (Jaguar XK14049 et Jaguar Type E, Aston Martin DB2/4, Ferrari 250 GT California Spyder...), qu'elle conduit à vive allure dans Paris la nuit avec son frère Jacques Quoirez, son complice. La presse parle déjà de «monde saganesque», le public la confond avec ses personnages, elle devient rapidement, malgré elle, le symbole d'une génération aisée, insouciante et désinvolte, sexuellement libérée....

Brigitte Bardot se voit en 1955 proposer de jouer avec Michèle Morgan et Gérard Philipe dans "Les Grandes Manœuvres", de René Clair, puis Marc Allégret la dirige dans "En effeuillant la marguerite" (1956), un échec commercial vite estompé par le succès qu'elle rencontre au Festival de Cannes la même année, petite starlette éclipsant Sophia Loren et Gina Lollobrigida. Et c'est avec "Et Dieu… créa la femme", scénario de Roger Vadim et Raoul Lévy, que Brigitte Bardot, alias de Juliette Hardy, face à Curd Jürgens, Christian Marquand et Jean-Louis Trintignant, entre, - décolleté, jupe évasée, taille fine et corps ondulant, liberté et sens de la répartie - , dans la légende du cinéma mondial , notamment aux Etats-Unis, et devient l'un des sex-symbol des années 1950-1960....

1957, Françoise Sagan, "Toxique"

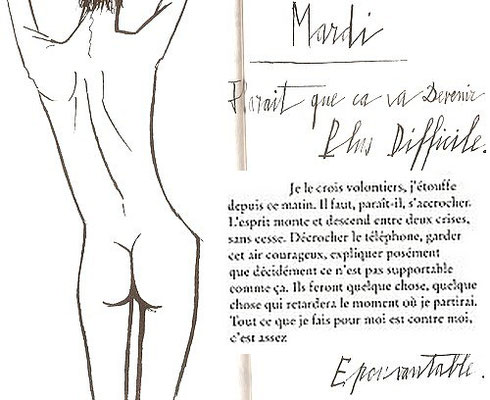

Un terrible accident au volant de son Aston Martin, en avril 1957, bouleverse sa vie qu’elle a risqué de perdre. Ses douleurs sont telles qu’on lui administre du Palfium, un succédané de la morphine. Elle s’y accoutume et entre en cure de désintoxication pendant un mois. Pendant ce séjour, elle écrit un court journal intitulé "Toxique", 80 pages dans lesquelles elle laisse filtrer les peurs qui l’assaillent. Il sera publié sept ans plus tard, illustré par les dessins de son ami Bernard Buffet. Sagan et son goût pour la liberté, la gaieté, l’audace, sera marquée pour le reste de son existence par cette addiction.

1957, Françoise Sagan, "Dans un mois, dans un an"

"Bernard entra dans le café, hésita un instant sous les regards de quelques consommateurs défigurés par le néon et se rejeta vers la caissière. Il aimait les caissières de bars, opulentes, dignes, perdues dans un rêve ponctué de monnaie et d’allumettes. Elle lui tendit son jeton sans sourire, l’air las. Il était près de quatre heures du matin. La cabine téléphonique était sale, le récepteur moite." - Le jeu des passions contrariées, le désenchantement, un jour, dans un mois ou dans un an, ses personnages auront cessé d'aimer. Et ils seront à nouveau seuls. C'est le premier roman qui suit son séjour en clinique de désintoxication. Bernard, écrivain, trompe Nicole avec Josée, 25 ans, jeune, libre, si proche de l'auteur. Béatrice, actrice débutante, répète les vers de Bérénice (Jean Racine): « Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous? Que le jour recommence et que le jour finisse Sans que jamais Titus puisse voir Bérénice». Ils vont tous à une soirée invités par Fanny et Alain Maligrasse, couple d'intellectuels cinquantenaires sans le sou qui se délectent de la vigueur de leur jeune cousin Édouard, petit écrivain en panne d'inspiration. Alain Maligrasse aime Béatrice, mais c'est Edouard qui va la conquérir pour la perdre aussi rapidement. "En se réveillant aux côtés de Béatrice, Edouard éprouva un de ces mouvements de bonheur dont on sait, sur le coup, qu'ils justifient votre vie, et dont on se dit sûrement, plus tard, lorsque la jeunesse fait place à l'aveuglement, qu'ils l'ont perdue."

Les années 1957-1959 voient l'ascension de Brigitte Bardot qui s'impose, séduisante Brigitte Laurier prête à tout pour séduire dans "Une Parisienne", de Michel Boisrond (1957), belle, naïve mais immorale Yvette Maudet dans "En cas de malheur", de Claude Autant-Lara (1958), avec Jean Gabin et Edwige Feuillère. Cette histoire d'un avocat parisien compromettant sa carrière et son ménage par amour pour Yvette, une jeune femme ayant commis un petit braquage qui a mal tourné, est un des grands classiques du cinéma français et pourtant le contraste entre le stoïque Gabin et la dévergondée Brigitte Bardot qui se promène nue provoqua nombre de réactions. Elle est ensuite Ursula, une orpheline qui plonge dans le drame à peine sortie du couvent, dans "Les Bijoutiers du clair de lune", de Roger Vadim (1958), Éva Marchand, objet de tous les désirs dans "La Femme et le Pantin", de Julien Duvivier (1959), jeune provinciale séduisante plongée en pleine Résistance dans "Babette s'en va-t-en guerre", de Christian-Jaque (1959)... Comment se fabrique un tel mythe? Brigitte Bardot "n'est pas plus licencieuse mais simplement plus libérée. Elle représente un érotisme plus ouvert, dépouillé de tous ces substituts faussement protecteurs qu'étaient le semi-vêtement, le fard, le fondu, l'allusion, la fuite", écrira Roland Barthes...

Mais 1958, après "En cas de malheur, c'est encore et toujours une époque de scandales, avec Louis Malle et son film, "Les Amants", écrit pour Jeanne Moreau, un scénario, inspiré d’une œuvre du baron Dominique Vivant Denon, auteur libertin du 18e siècle auquel s'attela Louise de Vilmorin (1902-1969), dialoguiste incisive («Julietta» (1951), «Madame de…» (1951), «L’Alphabet des aveux» (1954) et grande séductrice. En fond, la musique de Johannes Brahms. Avec Jean-Marc Bory, Alain Cuny, José Luis de Villalonga, Judith Magre. On y raconte l'histoire d'une femme, Jeanne Tournier, 30 ans, qui étouffe dans le monde bourgeois qui est le sien, et qui s'ennuie autant avec son mari, un riche directeur de journal, Henri, qu'avec son amant, Raoul, un joueur de polo qu'elle rencontre lorsqu'elle se rend à Paris rendre visite à son amie Maggy. Jeanne semble attendre qu'un évènement survienne et fasse voler en éclat une vide mondaine monotone et sans éclat. C'est en revenant vers Dijon, où son mari, lui tendant un piège, lui a demandé d'inviter ses amis parisiens, que Jeanne tombe en panne et rencontre un jeune homme, qui la ramène chez elle, dans sa 2cv poussive. Il s'agit d'un jeune archéologue, Bernard Dubois-Lambert, qui semble totalement indifférent à son monde. Lors de cette soirée, son mari tente en vain de la reconquérir, mais elle succombe au jeune homme et va vivre avec lui une intense nuit d’amour. Le lendemain matin, elle décide de quitter le foyer conjugal, et malgré la réprobation de son entourage et l'incertitude de sa nouvelle relation, part avec Bernard... "Ils partaient pour un long voyage dont ils connaissaient les incertitudes. Ils ne savaient pas s'ils retrouveraient le bonheur de leur première nuit. Déjà, à l'heure dangereuse du petit matin, Jeanne avait douté d'elle... Elle avait peur, mais elle ne regrettait rien..."

On y voit, sans doute comme jamais, les étreintes passionnées du couple et le film sera censuré tant en France qu'aux Etats-Unis. « C'est la première nuit d'amour du cinéma » commentera Truffaut, un plan rapproché sur le visage de l'actrice, une Jeanne Moreau qui venait de rompre avec Louis Malle, un Louis Malle qui ne cesse de s'attarder sur elle. Mais c'est en fait bien l'adultère qui constitue le principal sujet des polémiques, et plus encore qu'une étreinte charnelle suggérée, l'épanouissement tant attendu d'une femme. Le film terminera sa carrière avec plus de 2,5 millions d’entrées...

1959, Françoise Sagan ,"Aimez-vous Brahms"

"Paule contemplait son visage dans la glace et en détaillait les défaites accumulées en trente-neuf ans, une par une, non point avec l’affolement, l’acrimonie coutumiers en ce cas, mais avec une tranquillité à peine attentive. Comme si la peau tiède, que ses deux doigts tendaient parfois pour souligner une ride, pour faire ressortir une ombre, eut été à quelqu’un d’autre, à une autre Paule passionnément préoccupée de sa beauté et passant difficilement du rang de jeune femme au rang de femme jeune : une femme qu’elle reconnaissait à peine. Elle s'était mise devant ce miroir pour tuer le temps et - cette idée la fit sourire - elle découvrait que c'était lui qui la tuait à petit feu, doucement, s'attaquant à une apparence qu'elle savait avoir été aimée" - Françoise Sagan se marie le 13 mars 1958 avec l’éditeur Guy Schoeller, qui a dix-neuf ans de plus qu’elle, pour divorcer deux ans plus tard. Elle se remariera en janvier 1962 avec le sculpteur américain Robert Westhoff, dont elle aura un fils, David. Dix ans plus tard, le couple se séparera. Dans son quatrième roman, "Aimez-vous Brahms", Sagan brosse le portrait subtil d'une femme de 39 ans, Paule Tessier, décoratrice et divorcée, abandonnée à un bonheur triste, pourvue d'un amant, Roger, tout à ses affaires, et qui ne lui rend que quelques rares visites sans songer à ses attentes. Surgit le "dernier amour" en la personne du fils d'une riche cliente, Simon van den Besh, de quinze ans son cadet, le jeune homme la courtise, elle finit par se laisser aller, non sans réticence. Jusqu'au jour où elle prend soudainement conscience que sa liaison avec Roger est la plus forte, "elle ignorait pourquoi. Peut-être parce que les efforts qu'elle avait faits pour leur amour depuis six ans, ces incessants, ces douloureux efforts lui étaient enfin devenus plus précieux que le bonheur". La solitude de cette femme de quarante ans, délaissée puis séduite, est analysée avec une telle maîtrise émotionnelle que le succès du livre sera foudroyant. Les mots sont simples et touchent juste, et Françoise Sagan est alors dans sa vingt-cinquième année : "Elle n'avait envie de rien. Et elle avait peur de rester seule deux jours. Elle haïssait ses dimanches de femme seule: les livres lus au lit, le plus tard possible, un cinéma encombré, peut-être un cocktail avec quelqu'un ou un dîner et, enfin, au retour, ce lit défait, cette impression de n'avoir pas vécu une seconde depuis le matin."...

"Contrairement à ce qu'avait cru Paule, Simon, leur première nuit, ne dormit pas. Il se borna à la tenir contre lui, la main sur un pli léger qu'elle avait à la taille, immobile, écoutant sa respiration régulière et y adaptant la sienne. "Il faut être très amoureux ou très dégoûté pour simuler le sommeil", pensait-il vaguement et lui, qui n'était habitué qu'au second cas, se sentait aussi fier et responsable du sommeil de Paule que les vestales de leur feu sacré. Ainsi passèrent-ils leur nuit côte à côte, chacun veillant sur le faux sommeil de l'autre, attentifs et attendris, n`osant bouger.

Simon était heureux. Il se sentait plus responsable vis-à-vis de Paule, pourtant de quinze ans son aînée, qu'il ne l'eût été envers une jeune vierge de seize. Tout en restant émerveillé de la condescendance de Paule et, pour la première fois, retirant de cette étreinte une impression de cadeau, il lui semblait indispensable de veiller, l'œil fixe, comme pour la protéger à l'avance du mal qu'un jour il pourrait lui faire. Il veillait, il montait la garde contre ses propres lâchetés, ses comédies passées, ses terreurs, ses ennuis subits et sa faiblesse. Il la rendrait heureuse, il serait heureux, et il se disait avec étonnement qu'il ne s'était jamais formulé ce genre de serments au cours de ses plus grandes conquêtes. Ils eurent ainsi, au matin, quelques faux réveils, simulant l'un après l'autre le bâillement, l'étirement tranquille, mais jamais ensemble. Quand Simon se retournait ou se dressait sur un coude, Paule s'enfouissait instinctivement dans les draps, craignant son regard, ce premier regard d'une liaison, plus banal et plus décisif que n'importe quel geste. Et quand, à bout de patience, c'était elle qui bougeait, Simon, les yeux clos, attentif lui aussi et craignant déjà de perdre son bonheur nocturne, retenait son souffle. Enfin, elle le surprit, la regardant les yeux mi-clos dans la faible lueur du jour à travers les rideaux et elle s'immobilisa, tournée vers lui. Elle se sentait vieille et laide, elle le regardait fíxement afin qu'il la voie bien, qu'au moins, il n'y ait pas entre eux cette équivoque du réveil. Simon, les yeux toujours mi-clos, sourit, rnurmura son nom et se glissa contre elle. "Simon", dit-elle, et elle se raidit, elle essaya encore de transformer cette nuit en caprice. Il mit la tête sur son cœur, l'embrassa doucement, à la saignée du bras, à l'épaule, à la joue, la serrant contre lui. "J'ai rêvé de toi, dit-il, je ne rêverai plus que de toi. "

Elle referma les bras sur lui.

Simon voulut la conduire à son travail, précisant qu'il la laisserait au coin, si elle préférait.

Elle répondit, un peu tristement, qu'elle n'avait de comptes à rendre à personne et il y eut entre eux un moment de silence. Ce fut Simon qui le rompit.

- "Tu ne sors pas avant six heures? Tu déjeunes avec moi?

- J e n'ai pas le temps, dit-elle, je prendrai un sandwich là-bas.

- Que vais-je faire jusqu'à six heures?", gémit-il.

Elle le regarda. Elle s`inquiétait; pouvait-elle lui dire qu'il n'était pas obligatoire pour eux de se retrouver à six heures? D'un autre côté, l'idée qu'il pourrait être devant la porte, impatient, dans sa petite voiture, tous les soirs, lui procurait un réel bonheur... Quelqu'un qui vous attend tous les soirs, quelqu'un qui ne téléphone pas d'un air vague, à huit heures et quand il en a envie... Elle sourit.

"Qui te dit que je n'ai pas un dîner, ce soir?"

Simon, qui mettait ses boutons de manchettes avec difficulté, s`arrêta. Au bout d`une seconde, il dit : « Rien en effet », d'une voix neutre. Il pensait à Roger, bien sûr! Il ne pensait qu'à Roger, il le voyait prêt à reprendre son bien; il avait peur. Mais elle savait que Roger ne pensait pas à elle. Tout cela lui parut odieux. Qu'elle soit au moins généreuse!

« Je n'ai pas de dîner, ce soir, dit-elle. Viens là, je vais t'aider. »

Elle était assise sur le lit et il s'agenouilla devant elle, tendant ses bras comme si ses manchettes avaient été des menottes. Il avait des poignets de jeune garçon, lisses et maigres. En lui mettant ses boutons, Paule eut soudain l'impression de rejouer cette scène pour la seconde fois. « Ça fait très théâtre », pensa-t-elle, mais elle posa sa joue contre les cheveux de Simon, avec un petit rire heureux.

« Et que vais-je faire jusqu'à six heures? dit Simon entêté.

- Je ne sais pas... tu vas travailler.

- Je ne pourrai pas, dit-il, je suis trop heureux.

- Ça n'empêche pas de travailler!

- Moi si. D'ailleurs, je sais ce que je vais faire. Je vais me promener et je penserai à toi, puis je déjeunerai seul en pensant à toi, et puis j'attendrai six heures. Je n'ai rien d'un jeune homme actif, tu sais.

- Que va dire ton avocat?

- Je ne sais pas. Pourquoi veux-tu que j`aille gâcher mon temps à préparer mon avenir, puisque mon présent seul m'intéresse. Et me comble», ajouta-t-il avec un grand salut.

Paule haussa les épaules. Mais Simon fit exactement ce qu'il avait dit, ainsi que les jours suivants. Il roulait dans Paris, souriant à tout le monde, passait dix fois devant le magasin de Paule à dix à l'heure, lisait un livre, arrêté n'importe où, le reposant parfois pour renverser

la tête en arrière, les yeux clos. Il avait l'air d'un somnambule heureux et cela ne laissait pas d'émouvoir Paule et de le lui rendre plus cher. Elle avait l'impression de donner et s'étonnait que ça lui semble tout à coup presque indispensable.

Roger voyageait depuis dix jours, par un temps épouvantable, passant de dîners d'affaires en dîners d'affaires, et le département du Nord se symbolisait pour lui par une route glissante et interminable et des décors anonymes de restaurants. De temps en temps, il téléphonait à Paris..."

Anatole Litvak adapta à l'écran "Aimez-vous Brahms" (Goodbye Again) en 1960, avec Ingrid Bergman (Paula Tessier), Yves Montand (Roger Demarest), Anthony Perkins (Philip Van der Besh). Encore et toujours, cette distance infinie que porte toute adaptation d'une oeuvre entre écriture littéraire et écriture cinématographique...

1959, Françoise Sagan, "Château en Suède"

Créé en mars 1960, la pièce de théâtre "Château en Suède" remporta un vif succès. Les comédiens étaient alors Claude Rich, Françoise Brion, Philippe Noiret, Annie Noël. Jean Anouilh, Jean Cocteau, Jean-Paul Sartre furent parmi les spectateurs. En 1963, Roger Vadim tournera une adaptation cinématographique de "Château en Suède", avec Curt Jurgens, Monica Vitti, Jean-Claude Brialy, Jean-Louis Trintignant et Suzanne Flon. Au début de l’année 1961, Françoise Sagan réitéra son incursion dans le théâtre en écrivant pour Marie Bell, tragédienne et sociétaire honoraire de la Comédie-Française, "Les violons parfois", Charlotte, demi mondaine sur le retour vivant dans le milieu très bourgeois de Poitiers, espère ravir l’héritage de son ancien protecteur à un jeune cousin naïf et bon garçon, mais le piège de la séduction se retourne contre elle. Succès relatif. " La Robe mauve de Valentine" fut la troisième pièce de Françoise Sagan, représentée au Théâtre des Ambassadeurs à partir du 14 décembre 1963, avec dans le rôle principal, Danielle Darrieux et Yves Robert comme metteur en scène. "Le Bonheur impair et passe …" vit Françoise Sagan tenter en 1964 d'assurer la mise en scène...

Dans un château isolé au nord de la Suède, encerclé de neige, une famille excentrique reste prisonnière jusqu’au printemps, en compagnie d’un invité surprise. Chacun ici vit selon sa folie plus ou moins douce. Hugo Falsen, gentilhomme fermier, sa soeur, Agathe, qui oblige toute l'assemblée à se vêtir comme au XVIIIe siècle, et leur mère, impotente, sa jeune femme, Eléonore, et Sébastien le frère de cette dernière. Et Ophélie, la première femme du maître, que l'on séquestre en la faisant passer pour morte. L'intrusion d'un jeune cousin, Frédéric, va rompre l'étrange équilibre de cette maisonnée : il séduit Eléonore, découvre la bigamie d'Hugo, et voit se dresser contre lui l'ensemble de la famille. On retrouvera un cadavre au printemps dans la forêt avoisinante tandis que s'annoncera un autre visiteur...

En 1961, alors que le gouvernement publie plusieurs ordonnances qui aggravent les peines frappant la provocation à l’insoumission, à la désertion et au renvoi de livret militaire, Françoise Sagan signe le Manifeste des 121, «Déclaration sur les droits à l'insoumission dans la guerre d'Algérie», rejoignant les signatures de Maurice Blanchot, Jean-Paul Sartre, Michel Butor, Nathalie Sarraute, François Truffaut. Jean-Louis Bory et Pierre Vidal-Naquet seront suspendus de leurs fonctions universitaires (François Maspero, Le droit à l'insoumission, le dossier des 121, Paris, François Maspero, 1961). La Guerre d’Algérie, la guerre d'indépendance 1954-1962, ce furent huit années de conflits et de batailles intellectuelles souvent âpres et particulièrement clivantes, et les derniers soubresauts du colonialisme...

1961, Françoise Sagan, "Les merveilleux nuages"

"Sur le ciel bleu cru de Key Largo, le palétuvier se détachait en noir, à contre jour, et sa force desséchée, n’évoquait en rien un arbre mais plutôt un insecte infernal. Josée soupira, referma les yeux. Les vrais arbres étaient loin, à présent, et surtout le peuplier de jadis, ce peuplier isolé, au bas d’un champ, près de la maison. Elle s’étendait dessous, les pieds contre le tronc, elle regardait les centaines de petites feuilles agitées par le vent, pliant ensemble, et très haut, la tête de l’arbre, toujours sur le point de s’envoler, semblait-il, dans sa minceur." - Vivre libre, voir et aimer, aller où bon vous semble, c'est toute l'existence de Josée, de Josée-Sagan? ... "Les merveilleux nuages" est souvent considéré comme un ouvrage d'une tonalité plus personnelle, plus grave, dans cette fameuse "petite musique" qui sous-tend le production de Françoise Sagan, mais le sentiment de solitude absolu qu'elle exprime de part en part reste comme toujours, comme souvent, retenu à l'extrême. Le titre est tiré d'un poème en prose du Spleen de Paris, de Baudelaire. Josée, l'héroïne de "Dans un mois, dans un an", s'est mariée à un jeune américain, beau, riche, névrosé, comme il se doit, Alan. La jalousie maladive de ce dernier provoque un profond malaise chez la jeune femme, ne va-t-il pas jusqu'à provoquer lui-même des situations qui confirmeraient ses craintes. Et de fait, elle déjoue ses pièges, mais s'exile et cède, et pourtant revient. A son tour, Alan la provoque et joue avec sa passion. Elle voudrait fuir cette névrose amoureuse dans laquelle Alan l'enferme, mais son amour l'émeut et l'enchaîne. "Tu n'as jamais quitté ton enfance, elle marche près de toi, tranquille, pudique, lointaine, comme une double vie", car la vie, pour Josée, est du côté des "merveilleux nuages", loin de "frêles assemblages d'os, de sang et de matière grise qui s'arrachaient entre eux des petites souffrances, des petites joies avant de disparaître..."

"... Elle le regardait, un peu égarée. Elle avait aimé d'autres hommes que lui, d'autres corps surtout. Les nuits de Paris, les plages du Midi; cette étendre usure qu'elle en gardait et qu'il haïssait, elle ne pouvait les renier devant lui. Elle trouvait plus indécent qu'il exposât ce

passé glacé et confortable et qu'il s'en glorifiât presque. Mais non, il ne s'en glorifiait pas En fait, il n'avait aucune idée d'ensemble de sa vie, aucune attitude délibérée. Il voguait de crise en crise, de sensation en sensation comme un malade ou un homme complètement sincère. Et elle ne voyait pas s'il était l'un ou l'autre; ni comment, dans le premier cas, elle avait le droit de lui dire: « Voyons, mon cher, vous êtes un être humain. Soignez-vous. » Ni comment elle pouvait, dans le second -cas, le convaincre que ce n'était pas la bonne méthode, qu'il y avait des petites concessions à faire dans la vie de société et certaines tricheries pieuses, à effectuer. Encore qu'elle fût persuadée de la nécessité de ces tricheries sans l'être de leur bien-fondé. Les gens qui parlaient d'absolu la dégoûtaient encore plus que ceux qui n'y pensaient pas. Seulement Alan n'en parlait pas. Leurs meilleurs moments étaient toujours au milieu de la nuit, après qu'ils se soient bien acharnés l'un sur l'autre, selon des rites bien établis, lorsque la fatigue desserrait le visage d'Alan, l'amollissait et lui rendait cette enfance balbutiante dont il n'aurait sans doute jamais dû sortir. Alors elle essayait de lui parler, doucement, de faire rentrer ses mots dans son sommeil, dans cette vie sans elle à laquelle il se résignait enfin pour quelques heures. Elle lui parlait de lui. Elle lui disait combien il était fort, et sensible, et séduisant, et exceptionnel, elle essayait de le ramener à lui-même, de l'intéresser à lui, il disait: « Tu trouves? » d'une voix puérile et ravie et il s'endormait contre elle. Un matin, songeait-elle, il s'éveillerait épris de lui-même, autonome, et elle le verrait à un léger signe. Il bâillerait et chercherait ses cigarettes sans lui jeter un regard. Elle feignait le sommeil, parfois, pour l'épier. Mais sitôt réveillé, il tendait la main convulsivement vers elle pour vérifier sa présence et, rassuré, ouvrait définitivement les yeux, se soulevait sur son coude pour la regarder dormir. Un jour où elle s'était levée pour regarder l'aube, très tôt, il eut un véritable cri d'angoisse qui la fit accourir. Ils se dévisagèrent sans un mot et elle se recoucha près de lui.

« Tu n'es pas un homme, disait-elle.

- Qu'est-ce que c'est «être un homme» ? Si c'est être courageux, je le suis. Viril, aussi. Egoïste, aussi.

- Un homme ne doit pas avoir perpétuellement besoin de quelqu'un, sa mère ou sa femme, pour vivre...."

Devenue le Sex-symbol des années 1960, Brigitte Bardot traverse une période personnelle difficile qu'accentuent le tournage de "La Vérité" et les méthodes du réalisateur Henri-Georges Clouzot. Le 28 septembre 1960 reste marqué par sa tentative de suicide, le début des années 1960 par les évènements liés à la Guerre d'Algérie. En 1962, elle retrouve Roger Vadim pour "Le Repos du guerrier", avec Robert Hossein, chante Serge Gainsbourg en 1963, et Jean-Luc Godard, la Nouvelle Vague, donne à l'actrice avec "Le Mépris", à 27 ans, et la complicité de Michel Piccoli, l'un de ses plus beaux rôles. "Une Ravissante idiote", d'Edouard Molinaro (1964), avec Anthony Perkins, n'ajoute rien à sa filmographie. Le 28 septembre 1964, Paris Match célèbre les trente ans de Brigitte Bardot, puis Jour de France, et le 5 décembre 1967, Brigitte Bardot fait partie des convives invités par le Général de Gaulle au Palais de l'Elysée..

En 1964, une autre héroïne, forte et autonome, marque la littérature, puis le cinéma, certes "populaire", mais le succès révèle toutes les attentes d'une époque, la vie romanesque d'Angélique de Sancé de Monteloup, comtesse de Peyrac, marquise de Plessis-Bellière sous le règne de Louis XIV, libre, fidèle et passionnée, beauté inatteignable affrontant les complots la Cour, les persécutions du protestantisme, l'esclavagisme, l'intolérance, et les affres d'un amour éperdu envers Joffrey de Peyrac, un comte rebelle et condamné à mort. Alors que huit livres d'Angélique, marquise des Anges, sont déjà parus (il y aura treize volumes, entre 1957 et 1985, écrits par Anne et Serge Golon, lus par plus de 65 millions de personnes, traduits en un une vingtaine de langues, sort la première adaptation cinématographique par Bernard Borderie. Il y en aura cinq, d'après les quatre premières aventures de la marquise, avec Robert Hossein, la pulpeuse Michèle Mercier (1939) - Brigitte Bardot avait refusé le rôle sans avoir pris le temps d'en lire le script -, Jean-Louis Trintignant, Sami Frey, Jean Rochefort, Jean-Claude Pascal, Michel Galabru, Noël Roquevert. Anne Golon et Françoise Sagan se croiseront en 1977 sur un plateau TV le temps d'un "Apostrophe"...

"Angélique se dévêtit avec lenteur. Elle avait décliné l'offre de ses servantes et des demoiselles Gilandon. Son esprit était tout occupé à revivre les dernières phases de sa victoire. Aujourd'hui même son intendant avait remis à celui de Mademoiselle de Brienne 40 000 livres bien sonnantes, tandis qu'elle recevait de Monsieur Colbert et de la part du roi sa "nomination". Elle avait apposé son cachet sur un nombre impressionnant de paperasses, sablé plusieurs pages d'écriture et payé encore quelques "poussières" à titre de taxes et autres, qui s'élevaient quand même à 10000 livres supplémentaires. Elle n'en était pas moins très satisfaite, avec cependant une arrière-pensée inquiète quand elle songeait à Philippe.

Qu'allait-il dire quand il apprendrait la chose? Naguère il l'avait mise au défi de se maintenir à la Cour, laissant bien entendre qu'il ferait tout de son côté pour l'en éloigner. Mais son séjour à la Bastille et son éloignement à l'armée avaient laissé à Angélique tout loisir de mener à bien ses affaires. Elle triomphait... Non sans remords. Philippe était revenu de Picardie une semaine auparavant. Le roi en avait lui-même informé Madame du Plessis-Bellière, laissant entendre combien l'intention de lui plaire l'avait conduit à passer l'éponge sur une faute grave. La faute grave, en l'occurrence, étant l'indiscipline dont Philippe s'était rendu coupable en se battant en duel. Après avoir remercié Sa Majesté de sa clémence, Angélique s'était interrogée sur ce qu'il convenait de faire. Quelle doit être l'attitude d'une femme vis-à-vis d'un mari que l'on a mis en prison parce qu'elle l'avait trompé? Elle hésitait tout portait à croire que l'attitude de son mari serait beaucoup plus nette.

Bafoué, blâmé du roi, perdant sur tous les tableaux, son humeur pour Angélique ne devait guère s'être adoucie. Angélique ayant considéré loyalement tous les griefs réels que Philippe pouvait avoir envers elle, comprit qu'elle devait s'attendre au pire. D'où sa hâte à conclure un marché qui dressait une barrière entre elle et l'ostracisme de son époux. Maintenant c'était chose faite. De Philippe, aucune manifestation. Il était allé rendre ses devoirs, disait-on, au roi, qui l'avait reçu avec affection. Ensuite on l'avait vu dans Paris, chez Ninon. Puis par deux fois il avait accompagné le roi à la chasse. Aujourd'hui même, alors qu'elle signait des feuillets chez Monsieur Colbert, il était dans le bois de Marly. Avait-il décidé de la laisser en paix? Elle aurait voulu s'en convaincre. Mais Philippe l'avait habituée à ses réveils cruels. Ce silence n'était-il pas plutôt celui du tigre qui s'apprête à bondir? La jeune femme soupira. Absorbée par ses pensées elle dégrafait le plastron à nœud de satin, déposant une à une les épingles dans une coupe d'onyx. Elle ôta son corsage, dénoua les aiguillettes de ses trois jupes, qui tombèrent autour d'elle en plis lourds.

Elle enjamba le rempart de velours et de soie et prit sur le dossier d'un fauteuil la chemise de fin linon que Javotte y avait préparée. Puis elle s'inclina pour dénouer ses jarretières de soie-satin, ornées de pierres précieuses. Ses gestes étaient tranquilles et songeurs. Ces dernières semaines elle avait perdu son agilité coutumière. Tout en ôtant ses bracelets elle s'approcha de la coiffeuse afin de les remettre chacun dans leur écrin. Le grand miroir ovale lui renvoya son image, dorée par la lumière douce des chandelles. Avec un plaisir un peu mélancolique elle détailla la perfection de son visage où la carnation des joues et des lèvres avait une fraîcheur de rose. La dentelle de la chemise dégageait la courbe des épaules, d'une rondeur juvénile et qui soutenaient le cou lisse et renflé.

"Ce point de Venise est décidément une merveille. Monsieur Colbert a raison de vouloir l'apprivoiser en France."

Elle touchait du doigt la garniture arachnéenne. A travers les fleurs ajourées du délicat travail sa peau nacrée semblait briller. Le morceau de dentelle descendait fort bas sur les seins, laissant transparaître deux fleurs plus sombres.

Angélique leva ses bras nus pour détacher la parure de perles, posée en diadème sur ses cheveux. Ses boucles tombaient, lourdes avec de chauds reflets. Et malgré sa taille épaissie que révélait le linge vaporeux, elle se dit qu'elle était belle. La question insidieuse que lui avait posée Lauzun la hanta.

- Pour qui?

Elle éprouva la solitude de son corps à la fois trop convoité et dédaigné. Avec un nouveau soupir elle se détourna et prenant sa robe de chambre de taffetas pourpre elle s'en enveloppa soigneusement. Qu'allait-elle faire ce soir? Elle n'avait pas sommeil. Allait-elle écrire à Ninon de Lenclos? Ou à Madame de Sévigné, qu'elle avait un peu négligée? Ou établir quelques comptes, selon la studieuse habitude de son temps de commerçante?

Un pas d'homme s'avança dans la galerie et commença de monter rapidement l'escalier, faisant sonner ses éperons. C'était sans doute Malbrant, l'écuyer d'écurie de Florimond et de Cantor surnommé Malbrant-coup-d'épée qui rentrait après une joyeuse tournée.

Mais le pas s'approchait.

Angélique s'étonna. Puis, dans un seul sursaut, comprenant qui pouvait venir là, elle voulut bondir vers la porte afin de pousser le verrou. Il était trop tard. La porte s'ouvrait et dans l'encadrement le marquis du Plessis-Bollière apparut. Il avait encore sa redingote de chasse gris d'argent ornée de fourrure noire, son chapeau noir avec une seule plume blanche, ses hautes bottes noires couvertes de boue et de neige fondue. Entre ses mains, protégées de gants à crispins, noirs aussi, il tenait son long fouet à chiens.

Il demeura un instant immobile, planté sur ses jambes écartées, et enveloppa d'un coup d'oeil le tableau de la jeune femme blonde devant sa coiffeuse, parmi le désordre de ses atours et de ses bijoux. Un lent sourire détendit ses lèvres. Il entra, refermant la porte, et ce fut lui qui d'un doigt sec fit claquer le verrou.

- Bonsoir Philippe, dit Angélique.

En le voyant, un sentiment mitigé de peur et de joie faisait bondir son coeur. Il était beau. Elle ne se souvenait plus qu'il fut si beau et du cachet de perfection qu'il savait donner à toute sa personne. C'était le plus beau gentilhomme de la Cour. Et il était à elle, comme elle avait rêvé qu'il le fût lorsque, fillette passionnée, elle regardait le bel adolescent.

- Vous n'attendiez pas ma visite, Madame?

- Si fait. Je l'attendais... Je l'espérais...." (Angélique et le Roy, Anne et Serge Golon, 1959)

1965, Françoise Sagan, "La chamade"

"Elle ouvrit les yeux. Un vent brusque, décidé, s'était introduit dans la chambre. Il transformait le rideau en voile, faisait se pencher les fleurs dans leur grand vase, à terre, et s'attaquait à présent à son sommeil. C'était un vent de printemps, le premier : il sentait les bois, les forêts, la terre, il avait traversé impunément les faubourgs de Paris, les rues gavées d'essence et il arrivait léger, fanfaron, à l'aube, dans sa chambre pour lui signaler, avant même qu'elle ne reprît conscience, le plaisir de vivre..." - Françoise Sagan a 30 ans. "Elle ouvrit les yeux. Un vent brusque, décidé, s’était introduit dans la chambre. Il transformait le rideau en voile, faisait se pencher les fleurs dans leur grand vase, à terre, et s’attaquait à présent à son sommeil. C’était un vent de printemps, le premier : il sentait les bois, les forêts, la terre, il avait traversé impunément les faubourgs de Paris, les rues gavées d’essence et il arrivait léger, fanfaron, à l’aube, dans sa chambre pour lui signaler, avant même qu’elle ne reprit conscience, le plaisir de vivre." - Le sixième roman de Françoise Sagan, "La Chamade", connaît un vif succès, y compris outre-atlantique où son éditeur américain, Dutton, organisera en novembre 1966 un grand show pour l'auteur de "Bonjour Tristesse". Charles, la cinquantaine, aime éperdument la jeune Lucile, qui se laisse entretenir dans le bonheur physique d'être vivante, de respirer l'air frais du matin, de laisser jouer le soleil sur ses bras nus. Lorsqu'elle rencontre Antoine, jeune directeur de collection d'une maison d'édition, et qu'elle lui cède, ça n'est pas par désamour pour Charles, mais davantage par besoin de sentir son corps vibrer, sa peau frissonner sous les caresses. C'est pour tuer l'ennui des heures qui s'égrènent. Comment pour Françoise Sagan-Lucile être vivante et le savoir, si ce n'est en éprouvant cette liberté d'aimer deux hommes à la fois, sans aucune restriction et sans le moindre remords. La fin, retour aux convenances, la voit revenir à ses premiers amours.

"ELLE se sentait la proie d'une maladie merveilleuse, bizarre, qu'elle savait être le bonheur mais qu'elle hésitait à nommer ainsi. D'une certaine façon, elle trouvait extravagant que deux êtres intelligents, nerveux, critiques, en arrivent à être à ce point à bout d'aspirations, à ce point étroitement mêlés l'un à l'autre qu'ils puissent juste se dire « Je t'aime » avec une sorte de sanglot dans la voix car il n'y avait rien d'autre à ajouter. Elle savait qu'il n'y avait rien a ajouter, en effet, qu'il n'y avait rien d'antre à espérer, que c'était enfin ce qu'on appelle la plénitude, mais elle se demandait comment elle ferait plus tard, un jour, pour survivre au souvenir de cette plénitude. Elle était heureuse, elle avait peur.

Ils se racontaient tout : leur enfance, leur passé et surtout, surtout, ils revenaient inlassablement aux mois précédents, ils ressassaient interminablement comme tous les amants, leurs premières rencontres, les moindres détails de leur liaison. Ils se demandaient avec cette stupeur (vraie et un peu sotte) si classique, comment ils avaient pu douter si longtemps de leurs propres sentiments. Mais, s'ils roulaient dans leur passé commun, inquiet et contrarié, ils ne rêvaient pas d'un futur commun qui eût pu être tranquille et durable. Lucile, encore plus qu'Antoine, avait peur des projets, et de la vie simple. En attendant, ils regardaient, comme fascinés, se dérouler le présent, se lever le jour qui les trouvait réunis dans le même lit, jamais rassasiés l'un de l'autre, descendre le soir qui les voyait marcher dans un Paris tiède, tendre, inégalable. Et, par moments, ils étaient si heureux qu'il leur semblait qu'ils ne s'aimaient plus.

Il suffisait alors qu'Antoine eût une heure de retard pour que Lucile, qui l'avait vu partir avec une tranquillité - presque une indifférence si totale qu'elle en parvenait à douter d'avoir été ce qu'elle avait été à Saint-Tropez : cet animal malade, déchiré et sans voix - pour que Lucile alors se mette à trembler, à imaginer le corps d`Antoine sous un autobus, et qu'elle se décide enfin à nommer mentalement « bonheur » sa présence puisque son absence était le désespoir. Et il suffisait que Lucile sourit par hasard à un autre homme pour qu'Antoine (que la possession physique, constante de ce corps - s'il ne s'en lassait pas - rassurait quand même complètement) en vienne à pâlir, à lui rendre d'un coup tous les prestiges d'un bonheur fragile, provisoire, jamais acquis. Il y avait entre eux quelque chose d'inquiet, de violent, même aux moments de la plus grande douceur. Et s'ils souffraient parfois de cette inquiétude, ils savaient confusément que sa disparition chez l'un comme chez l'autre signifierait en même temps la disparition de leur amour. En fait, une majeure partie de leurs rapports avait été déterminée par deux chocs sentimentaux, à peu près égaux : pour elle, le retard d'Antoine, ce fameux après-midi et pour lui, le refus de Lucile de revenir chez eux le jour du retour de Charles.

Et Lucile - dont la modestie était aussi grande que l'égoïsme, comme beaucoup de gens insouciants - pensait confusément qu'un jour Antoine ne reviendrait pas comme Antoine pensait confusément de son côté qu'un soir, elle le tromperait. Ces deux plaies - que le bonheur eût dû cicatriser -, ils les maintenaient ouvertes, presque délibérément, comme le rescapé d'un grave accident qui, après six mois de souffrances, se plaît à raviver de l'ongle sa dernière écorchure afin de mieux éprouver, par comparaison, le parfait état du reste de son corps. Ils avaient l'un et l'autre besoin d'une écharde, lui, par goût profond, elle, parce que ce bonheur partagé lui était trop étranger.

Antoine se réveillait tôt le matin, et son corps réalisait avant sa conscience la présence de celui de Lucile dans le lit, le désirait, avant même qu'il n'ait ouvert les yeux. Il glissait vers elle, endormi, souriant et c'était parfois le gémissement de Lucile, ou la crispation de sa main sur son dos qui arrachait Antoine à ses derniers rêves. Il dormait profondément, lourdement comme certains hommes et beaucoup d'enfants et il n'aimait rien autant que ces lents et voluptueux réveils. Quant à Lucile, la première appréhension qu`elle eut du monde tous les matins était celle du plaisir et elle reprenait conscience étonnée, comblée et vaguement vexée de ce demi-viol qui la privait de toutes les péripéties habituelles de ses réveils : ouvrir les yeux, les refermer, refuser le jour ou l'admettre, tout ce petit combat confus et tendre livré à soi-même. Elle essayait parfois de tricher, de se réveiller avant lui, de le deviner, mais Antoine ne dormait jamais plus de six heures et il la devançait toujours. Il riait de son air furieux, il se réjouissait d'avoir arraché si vite cette femme aux ténèbres du sommeil pour la replonger si vite dans les ténèbres de l'amour, il aimait plus que tout cet instant où elle ouvrait les yeux, égarée, indécise, puis le reconnaissant, les refermait aussitôt, comme obligée, en même temps qu'elle nouait ses bras autour de son cou.

Les valises de Lucile surmontaient l'armoire et seulement deux ou trois robes, qu'Antoine préférait, côtoyaient à l'intérieur ses deux complets. En revanche, la salle de bains témoignait activement de la présence d'une femme par la multitude de petits pots, généralement inutilisés, que Lucile y avait entreposés. En se rasant, Antoine se livrait à mille commentaires sur l'utilisation du masque aux herbes contre les rides ou autre facétie. Lucile lui disait qu'il serait bien content, plus tard, de les avoir sous la main, qu'il vieillissait à vue d'oeil, qu'il était laid d'ailleurs. Il l'embrassait. Elle riait. Il faisait extraordinairement beau à Paris cet été-là. Il partait travailler à neuf heures et demie et elle restait dans sa chambre, tranquillement, soupirant après une tasse de thé mais incapable, dans son engourdissement, de descendre le boire au tabac du coin. Elle prenait un des cent livres entassés en pile dans chaque coin de la chambre et lisait. La grosse horloge qui l'avait tant fait souffrir un jour sonnait toutes les demi-heures et, à présent, elle en adorait la sonorité. Quelquefois même, à entendre les coups, elle posait son livre et souriait dans le vide, comme à une enfance retrouvée. A onze heures ou à onze heures et demie, Antoine téléphonait, d'une voix souvent nonchalante, mais parfois, de celle, rapide, décidée de l'homme débordé de travail. Lucile, dans ces cas-là, lui répondait très sérieusement, quoique avec un léger fou rire intérieur car elle le savait rêveur, paresseux mais elle en était à ce stade de l'amour où l'on aime aussi tendrement chez l'autre ses comédies que ses vérités, ou même, au contraire, ses demi-mensonges, parce qu'on les décèle comme tels, vous paraissent comme les signes d'une ultime confiance. A midi, elle le retrouvait à la piscine, à la Concorde et ils mangeaient un sandwich au soleil. Puis il repartait travailler, à moins que le soleil, le contact de leurs peaux nues, légèrement hâlées, leur dialogue ne les aient troubles et il l'emmenait en courant chez lui, chez eux et arrivait en retard à son bureau. Lucile commençait alors sa longue promenade oisive dans Paris, à pied, elle rencontrait des amis, des vagues connaissances, prenait des jus de tomate aux terrasses des cafés. Et comme elle avait l'air heureux, tout le monde lui parlait. Le soir, il y avait tous les cinémas, toutes les routes chaudes autour de Paris, tous les cabarets à moitié déserts où elle lui apprenait à danser, tous les visages inconnus et tranquilles de la ville, l'été; et tous les mots qu`ils avaient envie de dire et tous les gestes qu'ils avaient envie de faire...."

Alain Cavalier, assistant de Louis Malle, acquiert les droits cinématographiques de "La Chamade", en réalise l'adaptation avec Françoise Sagan. Catherine Deneuve interprète Lucille, Michel Piccoli, Charles, Roger Van Hool, Antoine, et Irène Tunc, l'amie de Diane. Le tournage se déroule en 1968, en quasi décalage avec les fameux évènements de mai qui agitent Paris et la France. Françoise Sagan est de la génération qui précède 1968. Quant à Cavalier, il sait plus que tout autre réalisateur montrer comment un été où tout semblait possible entre deux êtres ne peut laisser, face à l'épreuve du quotidien, d'un monde qui n'est que surface, que non-dits et rancœurs. La belle Lucile (Catherine Deneuve), qui vit aux crochets de son riche amant Charles (Michel Piccoli), en vient à partager son temps entre Charles et Antoine, l'ami de Diane (Irène Tunc), mais n'arrive pas à rompre avec son protecteur...

Albertine Sarrazin (1937-1967), "L'astragale", 1965

La littérature française a plusieurs visages dans un pays que le souffle de mai 68 n'a pas encore modifié en profondeur. Des femmes que tout semblent opposer tant les distances sociales sont énormes, infranchissables, mais une soif de vivre, un sentiment de révolte, de remplir cette existence qui n'est qu'à moitié pleine, à moitié vide...

"Le ciel s'était éloigné d'au moins dix mètres. Je restais assise, pas pressé. Le choc avait dû casser les pierres, ma main droite tâtonnait sur des éboulis. A mesure que je respirais, le silence atténuait l'explosion d'étoiles dont les retombées crépitaient encore dans ma tête. Les arêtes blanches des pierres éclairaient faiblement l'obscurité : ma main quitta le sol, passa sur mon bras gauche, remonta jusqu'à l'épaule, descendit à travers côtes jusqu'au bassin: rien. J'étais intacte, je pouvais continuer... " - Née è Alger en 1937, de père et de mère inconnus, Albertine Sarrazin est, à vingt mois, adoptée par un couple trop âgé pour bien comprendre son ardeur à vivre. Ses parents adoptifs la confient au Bon-Pasteur, maison d'éducation surveillée. Elle s'en échappe au moment des épreuves du baccalauréat, monte à Paris, y vit en marge jusqu'à ce que la loi la rattrape, à dix-huit ans, pour sept ans de réclusion après un hold-up manqué. En 1957, elle s'évade, rencontre Julien Sarrazin, qu'elle épouse plus tard en prison; puis c'est la libération... deux arrestations encore...