- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- Jouhandeau

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

L’Amérique latine (Latin America, Latinoamérica), concept culturel et linguistique incluant tous les pays des Amériques (du Mexique à l’Argentine) où l’on parle des langues romanes, et l’Amérique du Sud (South America, América del Sur), un sous-ensemble de l’Amérique latine, dénomination d'un continent clairement séparé par le canal de Panama de l'Amérique centrale au nord (et donc qui ne comprend pas le Mexique ou l'Amérique centrale) ..

- le Mexique (physiquement en Amérique du Nord, mais humainement en Amérique latine).

- au sud du grand Mexique, l'isthme d'Amérique centrale, Guatemala, Salvador, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama,

- les Grandes Antilles ou l'Archipel des Caraïbes , Cuba, Haïti, République dominicaine et Porto Rico, Jamaïque , qui partagent une histoire coloniale tumultueuse, marquée par l’esclavage et les révolutions,

- le territoire de l'ancien Empire Inca, le Tahuantinsuyo, Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, le pays le plus indien, et Paraguay (la Bolivie, le Pérou et l’Équateur font partie de la région andine)

- et les 12 pays souverains de l'Amérique du Sud, répartis entre le Nord (Venezuela, Colombie, Guyana), l’Ouest (Chili, et pays andins), l’Est (Brésil, Uruguay) et le Sud (Argentine) ..

En atteignant l'Amérique du Nord, les immigrants européens avaient cru découvrir un continent vide, en Amérique latine, en revanche, c'est un continent plein qu'ils atteignirent, et les Indiens d'Amérique du Sud constituent encore la majorité de la population dans plusieurs pays ..

... Un continent de contrastes géographiques, où se côtoient jungles impénétrables, montagnes vertigineuses, déserts lunaires et côtes paradisiaques, s’étendant des déserts du nord du Mexique (32°N) à la Terre de Feu argentine (56°S) sur 20 millions de km² (près de 15 % des terres émergées), bordée par le Pacifique (ouest) et l’Atlantique (est), avec la mer des Caraïbes au nord, l'Amérique latine comporte cinq grandes régions naturelles, le Mexique et Amérique centrale (zone volcanique (Ceinture de feu), jungles (Lacandona) et récifs, Belize), les Caraïbes (archipels (Cuba, Antilles) et littoraux tropicaux), les Andes (cordillère de 7 000 km, la plus longue chaîne montagneuse du monde, avec des sommets à 6 900 m, Aconcagua), l'Amazonie (la plus grande forêt tropicale , 5,5 millions de km2, drainée par l’Amazone), des plateaux et plaines (Cerrado (Brésil), Pampa (Argentine), Patagonie, déserts froids) ..

Son emplacement tropical et sa géologie dynamique en font un espace à la fois riche et fragile, clé pour l’équilibre écologique de la planète : l'Amazonie (60 % en Amérique latine) stocke 10 % du CO₂ mondial et abrite 20 % de l'eau douce de la planète et 40 % des espèces animales et végétales mondiales ("The Amazon: What Everyone Needs to Know", Mark J. Plotkin, 2020). 40 % de la production mondiale du cuivre est assurée par le Chili et le Pérou, 60 % des réserves du Lithium par le triangle Argentine, Bolivie, Chili, et le Venezuela détient les plus grandes réserves de pétrole officiellement confirmées au monde, devant l'Arabie saoudite et le Canada : comment l'exploitation des ressources a façonné la région, cf.le classique ""Open Veins of Latin America", Eduardo Galeano, 1971) ..

Le livre le plus célèbre et influent sur la géographie physique de l'Amérique latine est sans conteste "The Physical Geography of South America" (Oxford University Regional Environments Series), sous la direction de Thomas T. Veblen, Kenneth R. Young & Antony R. Orme (2007) : il couvre tous les biomes (Amazonie, Andes, déserts, Pampa, etc.), analyse les processus géomorphologiques (tectonique, érosion, volcanisme), étudie les climats et les écosystèmes uniques, et couvre de la Patagonie au Mexique, en incluant les Caraïbes, avec des chapitres dédiés aux grands ensembles que sont la cordillère des Andes (dynamique glaciaire et sismique), le bassin amazonien (hydrologie et déforestation), les déserts d’Atacama et de Sonora. "Geografía Física de América Latina", de Jean-Paul Deler & Yves Luginbühl (1991, est un classique dans les universités francophones et hispanophones...

L’Amérique latine peut être divisée en quatre grandes régions aux caractéristiques physiques, sociales et culturelles distinctes...

1. Amérique andine (Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Chili)

Dominée par la cordillère des Andes, avec des hauts plateaux (altiplano), des volcans et des vallées encaissées. Climat varié : tropical en Amazonie, aride dans le désert d’Atacama (Chili). Forte présence indigène (Quechua, Aymara), surtout en Bolivie et Pérou. Inégalités marquées entre populations rurales (paysannerie) et urbaines. Héritage inca et colonial (architecture baroque, fêtes religieuses syncrétiques).

Ressources dominantes : Minerais (cuivre au Chili, lithium en Bolivie), hydrocarbures (gaz en Bolivie), café/bananes (Colombie/Équateur). Exportations de matières premières (vulnérabilité aux cours mondiaux). Exception : Le Chili, plus diversifié et stable.

Instabilité politique chronique : Crises constitutionnelles (Pérou 2022-2023), révoltes sociales (Équateur 2019). Clivages : Conflits entre gauches indigénistes (Bolivie) et droites pro-business (Chili avant Boric).

2. Cône Sud (Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay)

Grandes plaines (pampa argentine), montagnes (Andes chiliennes), et climat tempéré. Des extrêmes : Patagonie (froide et ventée) et désert d’Atacama. Population majoritairement d’origine européenne (Italiens, Espagnols). Société urbanisée et éducation avancée (sauf Paraguay, plus rural). Influence culturelle européenne et forte littérature.

Forte urbanisation et classes moyennes éduquées avec des économies diversifiées. Stabilité politique relative (sauf Argentine) : Démocraties consolidées (Uruguay comme modèle). Alternances : Entre gauches (Uruguay) et libéralismes (Argentine de Milei).

3. Amérique centrale & Mexique

Volcans, jungles (Yucatán, Amazonie centrale) et côtes Caraïbes/Pacifique. Climat tropical, risques sismiques. Métissage dominant (indigènes, Espagnols, Africains). Fortes migrations vers les États-Unis (Mexique, Salvador). Héritages mayas et aztèques (pyramides, langue nahuatl). Traditions vivaces (Day of the Dead, mariachis).

Maquiladoras (usines d’assemblage au Mexique) et tourisme (Costa Rica). Un Mexique lié aux États-Unis (ALENA), et les transferts d'argent effectués par les travailleurs salvadoriens émigrés (notamment aux États-Unis) vers leur famille restée au Salvador représentent 20% de la richesse nationale du pays (mesurée par le PIB). Violence et corruption : Cartels (Mexique), gangs (Salvador). Autoritarismes : Nicaragua (dictature Ortega), mais démocraties au Costa Rica.

4. Brésil + Caraïbes (Cuba, Rép. Dominicaine, etc.)

Amazonie (forêt tropicale), littoral atlantique, sertão (aride). Caraïbes : îles volcaniques ou coralliennes. Société multiethnique (Européens, Africains, indigènes). Inégalités extrêmes (favelas vs. élites urbaines). Afro-descendance marquée (candomblé, capoeira).

Le Brésil est un géant agricole (soja, viande) et industriel (aéronautique), mais inégalités criantes. Aux Caraïbes domine le tourisme (Rép. Dominicaine), économies fragiles (Cuba sous embargo). Polarisation politique au Brésil (Lula vs Bolsonaro), régime communiste autoritaire à Cuba et démocraties ailleurs non sans grande instabilité (Haïti).

Parmi les meilleurs ouvrages de synthèse sur l'Amérique latine, "Born in Blood and Fire: A Concise History of Latin America" (John Charles Chasteen, 4ᵉ éd., 2021) - Une histoire de l'Amérique latine, depuis la période précolombienne jusqu'au XXIᵉ siècle, qui met l'accent sur les thèmes de la violence coloniale, des luttes pour l'indépendance, des inégalités persistantes et des mouvements sociaux. Son titre reflète la thèse centrale : l'Amérique latine est née dans le sang (conquête, esclavage) et le feu (révoltes, révolutions). Cinq parties, Les fondations coloniales (1492–1810), Les indépendances (1810–1850), Le XIXᵉ siècle : Ordre et progrès ? (1850–1910), Le XXᵉ siècle : Révolutions et dictatures (1910–1990), et pour terminer, Le XXIᵉ siècle : Espoirs et défis, dont le fameux virage à gauche (années 2000) avec Lula (Brésil), Chávez (Venezuela), Morales (Bolivie) (des politiques sociales, anti-impérialisme mais avec une dépendance conséquente envers les matières premières et une corruption généralisée), jusqu'aux Crises récentes et les problèmes persistants, violence, corruption, changement climatique.

Que retenir : la violence structurelle marque l’histoire latino-américaine (conquête, esclavage, dictatures). Les inégalités coloniales persistent malgré les indépendances. Les mouvements populaires sont une force constante (révolutions, syndicats, indigènes). Et l’influence étrangère (Espagne, États-Unis) a marqué la région de son emprise ...

La période 2000-2015 avait été marquée par l'ascension de gouvernements de gauche (Lula, Kirchner, Morales, Chávez). Depuis 2015, une poussée conservatrice (Bolsonaro, Macri, Lacalle Pou) puis un retour partiel de la gauche (élection de Petro en Colombie, retour de Lula en 2022) avaient créé un paysage instable.

Depuis 2023, on observe,

- Un reflux de la gauche radicale, défaite du péronisme en Argentine (élection de Javier Milei en 2023, ultra-libéral), recul de la gauche au Chili (rejet de la nouvelle constitution en 2023, montée de la droite), difficultés de Pérou (crise politique persistante) et Bolivie (affaiblissement du MAS).

- une montée des droites radicales et outsiders, Javier Milei (Argentine), symbole d'une droite libertarienne anti-système, mêlant austérité brutale et rhétorique anti-"casta". Daniel Noboa (Équateur, 2023), un jeune président de centre-droit face à la crise des narcos. Et la popularité de figures comme José Antonio Kast (Chili) ou Rafael López Aliaga (Pérou).

- la résilience de certaines gauches modérées, au Brésil, Lula se maintient malgré des scandales et une opposition forte; en Colombie, Gustavo Petro tente un équilibre entre réformes sociales et réalisme économique. Au Mexique, Claudia Sheinbaum (successeure d'AMLO) élue en 2024, mais avec un projet moins radical que prévu.

- et des crises institutionnelles persistantes, au Pérou, une instabilité depuis la destitution de Castillo (2022), au Guatemala, une lutte contre la corruption entravée (affaire Arevalo en 2024), en Haïti; l'effondrement de l'État (gangs, intervention internationale).

Depuis 2023, l'Amérique latine vit moins une "nouvelle vague" qu'une période de recomposition incertaine, où se mêlent Populismes de droite (Milei), Gauches usées (Mexique, Colombie), Crises de gouvernance (Pérou, Haïti).

La région reste un laboratoire politique, mais sans projet hégémonique émergeant ...

(Cf. The Oxford Handbook of Latin American Political Economy, 2023; les rapports du "Dialogue interaméricain" sur la démocratie).

Between 2010 and 2025, most of the countries of Latin America commemorated two centuries of independence, and Latin Americans had much to celebrate at this milestone.

Entre 2010 et 2025, la plupart des pays d’Amérique latine ont commémoré deux siècles d’indépendance, et les Latino-américains ont eu beaucoup à célébrer à cette occasion ..

La plupart des pays ont connu des périodes de croissance soutenue, alors que les inégalités diminuent modestement et que la classe moyenne s’accroît. Les dictatures ont été laissées pour compte, et tous les principaux acteurs politiques semblent avoir accepté le processus démocratique et l’état de droit. Les Latino-Américains sont entrés dans le monde numérique, utilisant régulièrement l’Internet et les médias sociaux. Ces nouvelles réalités en Amérique latine appellent une nouvelle introduction à son histoire et sa culture, que à laquelle nous convie "Latin America at 200 : A New Introduction (Joe R. and Teresa Lozano Long Series in Latin American and Latino Art and Culture), Phillip Berryman (2016), spécialiste de la région. Une analyse approfondie de l’Amérique latine, deux siècles après les indépendances du début du XIXe siècle, son lourd héritage colonial, ses modèles économiques successifs sans véritable résultat, ses cycles démocratiques et autoritarismes, ses mouvements sociaux : riche en ressources mais minée par les inégalités, dynamique culturellement mais politiquement instable, son avenir dépendra de sa capacité à surmonter ces défis tout en préservant ses diversités.

"The Penguin History Of Latin America: New Edition" (Edwin Williamson, 1992)

De la période précolombienne aux années 2000 (la réédition de 2009 inclut des mises à jour), une introduction fiable et bien structurée, idéale pour un premier contact avec l’histoire de la région, une base solide pour comprendre les grands jalons, à compléter avec des ouvrages récents sur le XXIe siècle ...

"Silencing the Past: Power and the Production of History" (1995) est un ouvrage important de l'historien et anthropologue haïtien Michel-Rolph Trouillot. Comment le pouvoir influence la production de l'histoire.

Trouillot introduit l’idée que l’histoire n’est pas simplement une reconstitution neutre du passé, mais un produit façonné par des rapports de pouvoir. Il distingue l’histoire comme fait (ce qui s’est réellement passé), l’histoire comme récit (la manière dont les événements sont racontés, et soutient que le silence historique n’est pas une absence accidentelle, mais souvent le résultat de structures de pouvoir qui déterminent ce qui est mémorisé ou oublié.

Ainsi la Révolution haïtienne (la seule révolte d’esclaves réussie menant à un État indépendant) qui a été considérée comme "impensable" par les contemporains, car elle remettait en question les idées racistes et coloniales. Trouillot explique comment les Européens et les Américains ont nié sa possibilité avant qu’elle n’arrive, pourquoi elle a été marginalisée après son succès (car elle menaçait l’ordre esclavagiste), et comment même les récits abolitionnistes l’ont souvent ignorée. De même, Trouillot critique la notion de "découverte" de l’Amérique par Christophe Colomb, soulignant que les peuples autochtones existaient déjà, que le récit européen a dominé en effaçant les perspectives indigènes, et que les commémorations (comme le 500e anniversaire en 1992) renforcent une vision colonialiste.

L’histoire est un produit du pouvoir – les récits dominants reflètent les intérêts des puissants -, et les silences historiques ne sont pas innocents – ils résultent de mécanismes d’exclusion. L’histoire doit être ainsi déconstruite pour révéler ses partis pris et intégrer les perspectives subalternes. "Silencing the Past" est devenu un texte fondateur des études postcoloniales et de la critique des récits historiques dominants. Il influence les débats sur la mémoire, l’esclavage, et la décolonisation de l’histoire.

"The Economic History of Latin America since Independence" (Victor Bulmer-Thomas, 3ᵉ éd., 2003) est une référence majeure sur l’évolution économique de l’Amérique latine depuis les indépendances (début XIXᵉ siècle) jusqu’aux années 2000.

Bulmer-Thomas analyse les modèles de croissance, les politiques économiques, et les défis structurels de la région, en mettant l’accent sur les cycles d’expansion et de crise. Quatre parties, l’héritage colonial et les premières décennies post-indépendance (1800-1850), l’ère de l’export-led growth (1850-1930), l'Industrialisation par substitution d’importations (ISI) (1930-1980), les Réformes néolibérales et mondialisation (1990-2000s) ...

"The Other West: Latin America from Invasion to Globalization (Volume 14) (California World History Library), de Marcello Carmagnani (2003), une nouvelle interprétation provocante de l’histoire latino-américaine et de la place de la région dans l’évolution de l’économie politique mondiale, depuis la découverte de l’Amérique jusqu’au XXIe siècle.

Dès le XVIᵉ siècle, l’Amérique latine, nous dit-il, est un acteur clé de l’économie-monde, via l’argent de Potosí ou le sucre brésilien. Contrairement aux thèses dépendantistes, Carmagnani souligne que la région a toujours négocié son rapport aux centres capitalistes (Espagne, GB, États-Unis)...

Carmagnani s’éloigne de la pensée historique traditionnelle en situant son récit dans le contexte de l’histoire du monde, montrant brillamment comment les populations et les cultures ibériques, tant européennes qu’américaines, ont fusionnées et ont évolué de concert : ainsi, par exemple, les institutions coloniales (comme la mesta ou les cabildos) ont été adaptées localement, créant des hybrides uniques et les indépendances ont produit des États-nations distincts des modèles européens. Les différents points à retenir de ses thèses :

- Le système colonial a créé des structures sociales et économiques qui ont forgé une matrice durable (Hiérarchies raciales (castas), concentration des terres (latifundia), mais aussi des formes de résistance et d’adaptation, métissage, économies informelles).

- Les révolutions du XIXᵉ siècle ont changé les élites au pouvoir mais pas les structures profondes (inégalités, dépendance aux exportations). Des exceptions, des cas comme le Paraguay de Francia ont tenté une voie alternative (autarcie, développement endogène).

- Au XXᵉ siècle, l’industrialisation (ISI) et les populismes (Vargas, Perón) sont des réponses locales aux défis globaux. Et si la crise de la dette (1980) révèle les limites de cette autonomie, nous sommes loin d'un quelconque effacement (le néo-"développementisme" des années 2000).

L’Amérique latine n’est pas "en retard", mais différente dans son rapport au capitalisme et à l’État...

Une alternative aux récits victimisants ou eurocentrés, en montrant que l’Amérique latine a été un laboratoire actif de la modernité. Carmagnani invite à repenser la place de la région dans l’histoire mondiale et la définition même de "l’Occident"...

"Liberty or Death: Latin American Conflicts, 1900-70", Philip Jowett (2019) -

Un ouvrage fortement illustré qui dépeint une Amérique latine en proie à des conflits permanents, alimentés par le nationalisme, les luttes idéologiques et les ingérences étrangères.

- Révolution mexicaine (1910–20) - une La lutte violente pour le pouvoir après la dictature de Porfirio Díaz, impliquant des figures comme Pancho Villa, Emiliano Zapata et Venustiano Carranza.

- la Guerre du Chaco (1932–35) – Le conflit sanglant entre la Bolivie et le Paraguay pour un territoire disputé, marqué par des conditions extrêmes et de lourdes pertes.

- les Guerres péruano-équatoriennes (1941, 1981, 1995) – Conflits frontaliers, avec un focus sur celui de 1941.

- les conflits en Amérique centrale – Révolutions et coups d’État au Nicaragua, au Guatemala et au Salvador, incluant la guérilla d’Augusto Sandino et les insurrections de la guerre froide.

- la Révolution cubaine (1953–59) – La guerre de guérilla de Fidel Castro contre le régime de Batista.

- les interventions de la guerre froide – L’influence des États-Unis et de l’URSS, notamment avec le débarquement de la Baie des Cochons (1961).

Des guerres qui sont souvent passées largement inaperçues en Occident, qui était préoccupé par ses propres problèmes dans la lutte contre deux guerres mondiales et les tensions de la guerre froide...

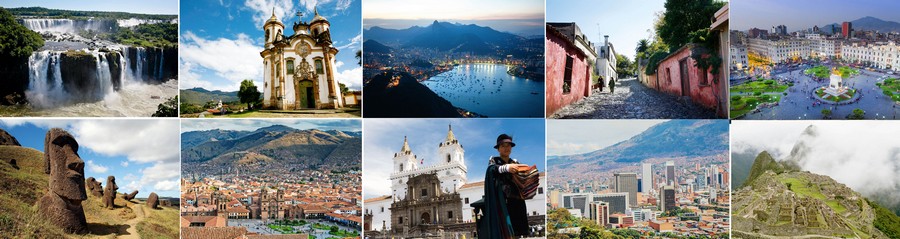

Cómo viajar sin ver? - L’Amérique latine est une puissance touristique émergente. On compte 100 millions de touristes internationaux par an (avant la pandémie, en forte reprise), avec des destinations phares, ..

le Mexique (40M), le Brésil (6M), l'Argentine (7M), le Pérou (4M) et d'autres destinations émergentes comme la Colombie, la République dominicaine et l'Uruguay.

Un véritable tourisme de masse vers le Mexique (Cancún, Riviera Maya), ses plages et resorts, le Pérou (Machu Picchu) et ses 1,5M de visiteurs/an, le Brésil (Rio, Foz do Iguaçu) ..

Et un tourisme plus ciblé, écotourisme (Costa Rica, Patagonie), tourisme culturel (Oaxaca, Salvador de Bahia), aventure (trekking en Bolivie, surf au Nicaragua).

Les États-Unis fournissent le principal contingent vers le Mexique et la République dominicaine, l'Europe (France, Espagne, Allemagne) vers le Pérou et l'Argentine. En termes intrarégional, les Argentins vont au Brésil, et les Chiliens en Bolivie. Quant à la Chine, elle découvre le Machu Picchu et l’Amazonie ..

Le circuit Pérou-Bolivie-Chili ou Mexique-Guatemala reste la valeur sûre, - le "Best Seller" Type des tour-opérateurs. Les Grands Classiques (Les "Must-See"), le trio sacré péruvien, Machu Picchu (via Cusco et le Chemin de l’Inca ou train), Lac Titicaca (îles flottantes des Uros) et Vallée sacrée (Pisac, Ollantaytambo).

- Le complexe Nature et Megalopoles brésiliennes, avec Rio de Janeiro (Corcovado, Pain de Sucre, plages), les Chutes d’Iguazú (côté brésilien et argentin), et un peu d'Amazonie (lodge près de Manaus ou Belém).

- Culture maya & Plages au Mexique, Riviera Maya (Cancún, Tulum, cenotes), Chichén Itzá & Palenque (ruines mayas), et enfin Mexico DF (Teotihuacán, Musée Frida Kahlo).

- En Argentine, Tango & Grands Espaces, dont Buenos Aires (La Boca, quartier de San Telmo), la Patagonie (El Calafate, glacier Perito Moreno) et un peu de Salta avec la Quebrada de Humahuaca (nord coloré).

Il est évidemment des expériences dites "Coup de Cœur" (Vendues comme Uniques), au Chili (Désert d’Atacama (geysers, lagunes), en Bolivie (Salar d’Uyuni, avec photos sur le miroir d’eau), au Costa Rica (écotourisme en parcs nationaux, et tortues), en Colombie, Cartagena & Tayrona (plages + colonial) et en Équateur, les incontournables Îles Galápagos (croisières premium).

Et de nouvelles tendances, la Forêt amazonienne "hors sentiers" (Suriname & Guyana), Granada et les îles du lac Nicaragua (alternative au Costa Rica)...

Et comme partout, le surtourisme gagne l'Amérique latine, Machu Picchu (Pérou) qui tente de limiter ses visiteurs à 2 500 visiteurs-jour, Cancún & Tulum (Mexique) qui connaît pollution et urbanisation sauvage, Cartagena (Colombie), qui expérimente la fameuse gentrification à l'européenne, et Ushuaïa (Argentine) qui subit la croissance incontrôlée des navires de croisière en Antarctique...

Les classiques du tourisme ... "Lonely Planet Amérique latine", le plus complet ..

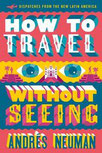

"How to Travel without Seeing: Dispatches from the New Latin America", Andrés Neuman (2010, Cómo viajar sin ver) - Un récit de voyage littéraire et fragmentaire de l’écrivain argentin Andrés Neuman, connu pour son roman "Le Voyageur du siècle" (prix Alfaguara). L’ouvrage documente ses tournées promotionnelles en Amérique latine en 2009–2010, offrant une vision anti-touristique et critique des transformations sociales et culturelles de la région.

Neuman observe la disparition des particularismes locaux au profit d’une homogénéisation culturelle (centres commerciaux identiques de Mexico à Santiago). Il note l’ironie de "voyager sans voir", prisonnier des circuits médiatiques et des promos éditoriales.

De courts chapitres, mélangeant anecdotes, poèmes en prose et listes ("Ce que j’ai appris en 15 minutes à Bogotá"), de tonalité tantôt cynique, tantôt mélancolique, avec des pointes d’humour noir, avec des passages sur le chavisme au Venezuela, la violence au Mexique, ou les tensions raciales au Pérou, souvent captés via des dialogues avec des inconnus (chauffeurs, libraires). Et la critique des élites culturelles qui ignorent les réalités populaires. Des réflexions sur le rôle de l’écrivain latino-américain aujourd’hui, entre héritage du Boom (García Márquez) et nouvelles voix marginales, tout en dénonçant l’exotisation de la littérature latino par les marchés étrangers (L’Amérique latine se vend mieux à l’étranger quand elle saigne ...).

"Patria: Lost Countries of South America", Laurence Blair (2024), l’Amérique du Sud, un "cimetière de patries perdues" : Frontières artificielles, héritage colonial et révoltes locales, le Royaume Araucan et Mapuche (Chili/Argentine, XVIe–XIXe siècle), le premier "pays" autochtone reconnu par la Couronne espagnole (traité de Quillín, 1641); la République de Counani (Brésil/Guyane française, 1886–1912), un état fantôme créé par des aventuriers français pour exploiter l’or, jamais reconnu; la Guyane indépendante de 1886 (Suriname actuel); le Chaco des Mennonites (Paraguay, XXe siècle); l'éphémère République de Rio Grande (Mexique/Texas, 1840) ...

"Understanding Contemporary Latin America", Richard S. Hillman (2001), un ouvrage qui fait partie de la série "Understanding: Introductions to the States and Regions of the Contemporary World", qui propose des introductions accessibles mais rigoureuses sur différentes régions du monde. Hillman souligne l’impact durable du colonialisme, des mouvements d’indépendance et du développement postcolonial sur l’Amérique latine contemporaine.

Le livre analyse comment des héritages historiques, tels que le métissage (mestizaje), l’autoritarisme et la dépendance économique, continuent d’influencer la région. Politiquement, il examine la transition des dictatures militaires vers des gouvernements démocratiques à la fin du 20ᵉ siècle, aborde des problèmes persistants comme la corruption, la faiblesse des institutions et l’influence du populisme, et traite des mouvements révolutionnaires (Cuba, Nicaragua) et de l’interventionnisme américain. Economiquement, il analyse les effets des réformes néolibérales, des plans d’ajustement structurel et de la mondialisation, met en lumière les disparités économiques persistantes, l’économie informelle et les défis du développement durable et discute des accords commerciaux régionaux (ALENA, Mercosur) et de leurs impacts. Écrit pour les étudiants et le grand public, il évite le jargon excessif tout en restant académiquement rigoureux. Publié en 2001, il ne couvre pas des évolutions majeures postérieures, comme la "vague rose" (tournant à gauche dans les années 2000), l’influence croissante de la Chine ou la crise vénézuélienne...

L'Amérique latine, peuplée par 660 millions d’habitants (8 % de la population mondiale)

... est à 80 % de population urbaine (des mégalopoles tentaculaires, Mexico, 22M, São Paulo, 21M, Buenos Aires, 15M), partage la mémoire collective du colonialisme espagnol et portugais, avec les violences, le métissage forcé, la christianisation massive, et les révolutions d’indépendance du XIXᵉ siècle. Cette expérience historique commune constitue un référentiel identitaire essentiel, incarné dans des symboles partagés comme les figures révolutionnaires (Simón Bolívar, José Martí, Che Guevara, Salvador Allende). La région partage de même largement une histoire de dépendance économique, d’exploitation de ressources naturelles, et d’inégalités socio-économiques profondes. L’identité latino-américaine s’est construite en partie en opposition aux États-Unis et à l'Europe, perçus historiquement comme impérialistes ou interventionnistes...

L'Amérique latine partage un héritage culturel largement issu du colonialisme ibérique (espagnol et portugais), combiné à des influences africaines et autochtones. Malgré cette base commune, elle présente une incroyable diversité culturelle avec une pluralité d'identités indigènes fortes (Aztèques, Mayas, Incas, Mapuches, Quechuas, Aymaras, etc.), unique à cette échelle mondiale.

La région a vécu une colonisation ibérique spécifique, marquée par l'extraction intensive des ressources naturelles (argent, or, caoutchouc, sucre, café), avec des structures socio-économiques distinctes basées sur les latifundios (grandes exploitations agricoles). Cette histoire a donné naissance à des sociétés très contrastées avec de fortes inégalités socio-économiques.

"Endangered Peoples of Latin America: Struggles to Survive and Thrive (The Greenwood Press), Susan C. Stonich (2000)

Un ouvrage collectif sur les défis auxquels sont confrontés les peuples autochtones et les communautés marginalisées d'Amérique latine, menacés par des forces économiques, politiques et environnementales.

Le livre s’ouvre sur une analyse des principales pressions qui pèsent sur les populations indigènes et traditionnelles en Amérique latine : exploitation des ressources naturelles (déforestation, mines, barrages), conflits territoriaux liés à l'expansion agricole et aux mégaprojets, discrimination systémique et marginalisation politique, changements climatiques aggravant la vulnérabilité des communautés.

L’ouvrage présente des exemples concrets à travers plusieurs chapitres thématiques :

- Amazonie (Brésil, Pérou, Colombie) : menaces sur les Yanomami, Kayapó et autres groupes due à l’orpaillage illégal et à la déforestation. Impact des politiques gouvernementales favorisant l’agro-industrie.

- Andes (Pérou, Bolivie, Équateur) : résistance des Quechua et Aymara face aux mines contaminant leurs terres. Paradoxe entre reconnaissance légale des droits indigènes et application inefficace.

- Amérique centrale (Guatemala, Honduras) : persécution des Mayas (comme les Q’eqchi’) malgré les accords de paix post-guerre civile. Assassinats de militants écologistes (ex. Berta Cáceres).

- Caraïbes et Nord du Mexique : disparition des langues autochtones et assimilation forcée.

Effets du narcotrafic et de la militarisation sur les communautés.

L’ouvrage souligne l’urgence de protéger ces peuples, gardiens de la biodiversité et de cultures uniques, tout en critiquant les modèles de "développement" imposés. Il appelle à une approche centrée sur l’autodétermination et les droits humains.

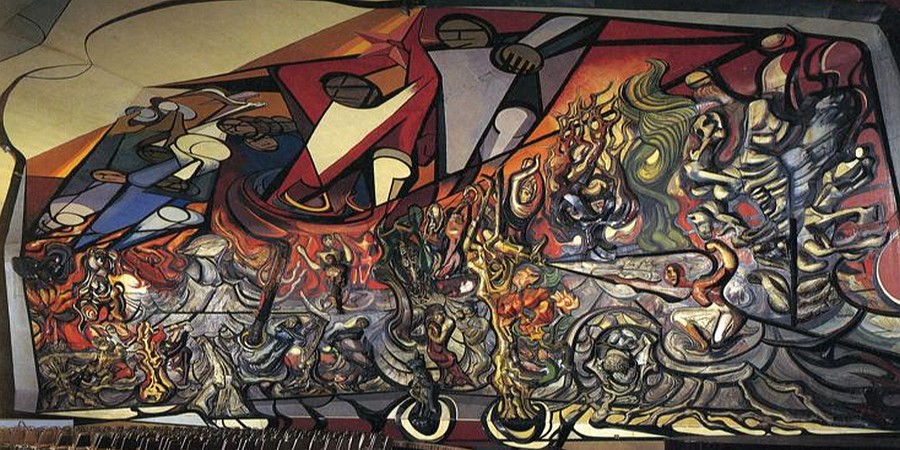

"Rise and Fall of the Cosmic Race: The Cult of Mestizaje in Latin America", Marilyn Grace Miller (2004) - examine comment l'idée du mestizaje a été promue comme un idéal d'harmonie raciale, notamment dans des pays comme le Mexique (via le muralisme et le discours officiel post-révolutionnaire) ou le Brésil (avec le mythe de la « démocratie raciale »). L'auteur souligne que cette notion a souvent servi à masquer les inégalités et le racisme structurel, en présentant le métissage comme une solution pacifique aux tensions raciales, tout en maintenant des hiérarchies sociales.

- Le "mestizaje", loin d'être un simple mélange harmonieux, a été un outil de pouvoir, tantôt émancipateur, tantôt oppressif.

- Instrumentalisation politique : comment les États latino-américains ont utilisé le mestizaje pour unifier des sociétés divisées, tout en marginalisant les populations indigènes et afro-descendantes. Ainsi, au Mexique, le gouvernement post-révolutionnaire a glorifié la figure du métis (symbolisée par des icônes comme Benito Juárez ou les représentations de José Vasconcelos) tout en pratiquant une assimilation forcée des communautés indigènes.

- Critique du « cosmic race » (la race cosmique) : Miller revient sur le célèbre essai de José Vasconcelos, "La Raza Cósmica" (1925), qui prophétisait l'émergence d'une race métissée supérieure en Amérique latine. Elle montre comment cette vision utopique a été détournée pour justifier des politiques d'homogénéisation culturelle.

L'auteure soutient que, depuis la fin du XXe siècle, le modèle du mestizaje est de plus en plus contesté par les mouvements indigènes et afro-latino-américains, qui réclament une reconnaissance de leur identité distincte (ex. : le zapatisme au Mexique ou les luttes pour les terres ancestrales en Bolivie).

Le métissage ethnique et culturel est une caractéristique fondamentale de l'identité latino-américaine, et un processus dynamique et inachevé de fusion violente puis négociée entre trois souches (indigène, 30-35% , européenne, 48-55% , africaine, 10-15% ), produisant une identité nouvelle, à la fois biologique, culturelle et politique, marquée par des hiérarchies persistantes mais aussi une forte créativité.

L'Amérique latine incarne ainsi le laboratoire le plus abouti du métissage globalisé, où la violence coloniale a paradoxalement engendré une culture d'une richesse inégalée. Elle est aussi un laboratoire linguistique où les langues se sont mélangées de manière organique et conflictuelle, créant des idiomes hybrides et porteurs d’identité, constituées de trois souches fondatrices : des langues autochtones (Nahuatl, Quechua, 10M, Guarani, 5M, Mapudungun, etc.), des langues coloniales (Espagnol et Portugais), le substrat dominant, et des langues africaines (Yoruba, Kimbundu, Kikongo), surtout dans les Caraïbes et le Brésil.

"Blackness and Race Mixture: The Dynamics of Racial Identity in Colombia" (1993) de Peter Wade - un ouvrage fondamental dans les études sur la race, le métissage et les identités afro-descendantes en Amérique latine. Il se concentre sur la Colombie, un pays où le discours officiel a longtemps célébré le mestizaje tout en maintenant des hiérarchies raciales subtiles mais profondes. Contrairement à Miller (qui travaille surtout sur les discours intellectuels et politiques), Wade s’appuie sur des enquêtes de terrain, des récits de vie et des observations dans des communautés noires et métisses.

Le métissage comme idéologie et pratique sociale : Wade analyse comment la Colombie, comme d’autres pays latino-américains, a promu le mestizaje comme symbole d’unité nationale, tout en invisibilisant les inégalités raciales persistantes. Contrairement à l’image d’une « démocratie raciale » (comme au Brésil), il montre que le métissage colombien s’accompagne d’une valorisation du « blanchiment » (blanqueamiento) et d’une marginalisation des Noirs et des Indigènes.

L’ouvrage nous montre comment les populations noires de Colombie (notamment dans des régions comme le Chocó ou la côte Pacifique) ont été historiquement exclues des récits nationaux, malgré leur rôle central dans l’économie (esclavage, mines, plantations) et la culture (musique, danse, religion). Wade souligne que le racisme en Colombie est souvent nié ou rationalisé par des discours comme « ici, nous sommes tous métis », ce qui empêche une reconnaissance des discriminations spécifiques. Et l'une des contributions majeures de Wade est de montrer comment la race et la classe s’entrecroisent en Colombie. Les Afro-descendants sont souvent associés à la pauvreté et aux zones rurales, tandis que les élites se perçoivent comme plus « blanches », même dans un pays majoritairement métis ...

José Martí (Nuestra América, 1891) est considéré comme le texte fondateur du latino-américanisme, mais un texte qui déjà établit ses obstacles ("Notre Amérique" (métisse) vs. "Leur Amérique", l'impérialiste)..

Dans "La invención de América", Edmundo O’Gorman (1958) démontre que l’"Amérique latine" est une construction intellectuelle européenne, non une réalité vécue par ses peuples....

L'absence d'une véritable conscience unifiée en Amérique latine s’explique par des facteurs historiques, culturels, politiques et socio-économiques profonds, peut s'expliquer par les raisons suivantes,

- L'Amérique latine a été morcelée en vice-royautés (Nouvelle-Espagne, Pérou, Río de la Plata) et capitaineries (Brésil), créant des identités territoriales distinctes.

- Les indépendances du XIXe siècle ont donné naissance à des États-nations rivaux, non à une fédération pan-latino-américaine (contrairement au rêve de Bolívar). Et les conflits post-indépendance redoutables :Guerre du Pacifique, Guerre de la Triple Alliance ont par exemple nourri des nationalismes concurrents.

- La diversité ethnique, culturelle et linguistique est extrême, peuples autochtones vs. créoles, nations andines (Pérou, Bolivie, Équateur) à forte identité indigène (Quechua, Aymara), Argentine ou Uruguay majoritairement européanisées, et Brésil, à l’héritage africain et portugais créant une culture distincte de l’Amérique hispanique. Et si l’espagnol domine, le portugais (Brésil), les langues indigènes (Guaraní, Mapudungun) et le créole haïtien fragmentent l’espace linguistique.

- Les expériences politiques vécues par les différents pays sont très divergentes, les régimes antagonistes : Cuba socialiste vs. Chili néolibéral dans les années 1980, ou dictatures militaires (Argentine) vs. démocraties stables (Costa Rica). Il en est de même des modèles économiques très souvent opposés : certains pays misent sur l’extractivisme (Venezuela, Bolivie), d’autres sur l’agro-exportation (Argentine, Brésil) ou l’industrie (Mexique).

- Les États-Unis ont historiquement divisé la région (support à des dictatures, guerres par procuration) et aujourd’hui, la Chine influence différemment chaque pays (investissements au Brésil vs. Venezuela). L'intégration régionale reste faible : l’ALBA (alliance socialiste), le Mercosur (marché commun) et l’Alliance du Pacifique (libre-échange) reflètent des visions économiques incompatibles.

- S'ajoutent, des obstacles socio-économiques, telles que les inégalités extrêmes (les élites blanches ou créoles ont souvent peu en commun avec les masses indigènes ou métisses, les classes moyennes urbaines (Mexico, Santiago) adoptent des modes de vie globalisés, loin des réalités rurales). Les migrations intra-régionales restent mal vécues (les Vénézuéliens en Colombie, les Haïtiens au Chili, entre autres, créent des tensions xénophobes).

- Le panaméricanisme a échoué : les tentatives d’unité (Simón Bolívar, Che Guevara, Hugo Chávez) ont buté sur les réalités locales. Aujourd’hui, ni la gauche ni la droite n’offrent une vision unificatrice. Seule rare passion commune (la Copa América, la rivalité Brésil-Argentine), certaines composantes de la culture populaire, certains symboles (Che, Frida Kahlo).

"The Idea of Latin America" (2005) de Walter Mignolo

Un ouvrage clé des études décoloniales, qui remet en question les fondements épistémologiques et historiques de la construction de « l’Amérique latine » comme concept géopolitique et culturel.

Mignolo, figure majeure de la pensée décoloniale, y propose une critique radicale de la "colonialité" du pouvoir et du savoir, en montrant comment l’idée même d’« Amérique latine » a été façonnée par des logiques impériales européennes puis réappropriée par les élites créoles.

- L’Amérique latine comme invention impériale : Mignolo soutient que le terme « Amérique latine » a émergé au XIXe siècle dans le contexte des ambitions coloniales françaises (sous Napoléon III), visant à opposer une identité « latine » (catholique, romaine) à l’expansion anglo-saxonne protestante. Ce projet a été adopté par les élites créoles pour légitimer leur pouvoir après les indépendances, en marginalisant les populations indigènes et afro-descendantes.

- La "colonialité" du savoir : L’auteur développe le concept de « colonialité » (inspiré d’Aníbal Quijano), qui désigne la persistance des hiérarchies raciales, culturelles et épistémologiques héritées de la colonisation, même après la fin formelle de l’empire. Il critique l’eurocentrisme des sciences sociales, qui ont historicisé l’Amérique latine à travers le prisme de la modernité occidentale, en occultant les savoirs et cosmovisions autochtones.

- La "désobéissance épistémique" : Mignolo plaide pour une décolonisation des savoirs, en valorisant les épistémologies alternatives (indigènes, afro, paysannes) qui résistent à l’hégémonie occidentale. Il cite des exemples comme les mouvements zapatistes au Mexique ou les revendications constitutionnelles en Bolivie et en Équateur, qui réclament une « plurinationalité » reconnaissant les diversités culturelles.

- Frontières et géopolitique de la connaissance : Le livre analyse comment la cartographie, la linguistique et l’histoire ont été utilisées pour tracer des frontières mentales et physiques (ex. : la division entre « Amérique latine » et « Anglo-Amérique »), renforçant des rapports de domination.

- Pour comprendre les racines coloniales des crises politiques (ex. : conflits autour des ressources naturelles en Amazonie, mouvements indigènes au Chili).

- Pour interroger les catégories géographiques : pourquoi parle-t-on d’« Amérique latine » et non d’Abya Yala (terme autochtone) ?

- Pour penser des alternatives : les propositions de Mignolo résonnent avec les luttes pour l’autonomie des peuples premiers et les critiques de la globalisation.

La diaspora latino-américaine est l’une des plus importantes du monde par son ampleur numérique, son influence économique et son impact culturel...

Elle est comparable en taille à celles de la diaspora indienne (32M, mais très dispersée), chinoise (50-60M) ou africaine (150M, mais très fragmentée) : plus de 70 millions de Latino-Américains vivent hors de leur pays d’origine (est. 2023) avec pour principaux pays d’accueil, les États-Unis (+50M, dont 37M d’origine mexicaine), l'Espagne (+5M, Vénézuéliens, Colombiens, Équatoriens), l'Europe (Italie, Portugal, France, +3M), le Canada (+1M, principalement Mexicains et Colombiens). Une diaspora latino-Américaine issue de pays aux héritages variés (indigène, européen, africain et asiatique), ce qui crée une diaspora très hétérogène : les communautés mexicaines, colombiennes, cubaines, dominicaines, etc., ont des traditions distinctes tout en partageant des liens linguistiques (espagnol-portugais) et historiques. Des vagues migratoires importantes ont été motivées par des crises politiques (Cuba, Venezuela), des conflits armés (Amérique centrale) ou des raisons économiques (Mexique, Salvador)...

Mais l’Amérique latine vit un singulier paradoxe : elle produit des exilés tout en accueillant ceux des pays voisins (Sources : ACNUR, Pew Research Center, SIPAZ). Au Costa Rica, le pays le plus stable d’Amérique centrale (pas d’armée depuis 1949), les exilés sont Nicaraguayens (200 000+ depuis 2018) et Vénézuéliens. En Chili et Argentine, ils sont Vénézuéliens, Péruviens (après la crise de 2022-2023), et Boliviens (post-2019). Au Mexique, ils sont principalement Centroaméricains (Honduriens, Salvadoriens fuyant les régimes autoritaires) et Cubains en transit ...

"Latino América: La diáspora como destino" (2022, Jorge Durand & Douglas S. Massey, Presses de l'Université nationale autonome du Mexique) ..

Un ouvrage qui étudie les principaux flux migratoires (Mexique - États-Unis, Venezuela - Colombie / Espagne, Cuba - Miami), compare les politiques d'accueil (asile, intégration, discriminations).

Quelques données clés : 65 millions de Latino-Américains vivent hors de leur pays (dont 45 millions aux États-Unis). Les transferts d'argent (remesas), c'est plus de 100 milliards USD/an, vital pour l'économie régionale. Avec des focus sur l'identité transnationale (communautés mexicaines aux USA gardant des liens avec leur village d'origine) et le rôle politique des diasporas (vote à distance, lobbies cubains à Miami). Parmi les autres ouvrages, on peut citer, "Exiliados: La diáspora venezolana" (2021, Óscar Hernández), une enquête sur les 7 millions de Vénézuéliens exilés (effets sur les pays d'accueil).

"The Devil’s Highway: A True Story", Luis Alberto Urrea, 2004

Le récit tragique de 26 migrants mexicains perdus dans le désert de l'Arizona en 2001, connu sous le nom de la "marche de la mort de Yuma 14" (14 survivants sur 26).

La violence structurelle de la migration : les politiques frontalières (comme "Prevention Through Deterrence") transforment le désert en arme mortelle, les passeurs ("coyotes") qui exploitent les migrants, mais sont aussi des produits d'un système criminel plus large, et l’indifférence bureaucratique : les morts aux frontières sont invisibilisés (statistiques, anonymat). - Une tragédie humaine et politique : le récit des 26 hommes (dont la plupart venaient de Veracruz) révèle leurs espoirs, leurs erreurs et leur souffrance. La "Devil’s Highway" (route migratoire mortelle) symbolise l’échec des politiques migratoires. Responsabilités partagées : États-Unis, Mexique, cartels, économie globale.

Le désert de Sonora est dépeint comme un ennemi implacable (chaleur, serpents, déshydratation)et le rêve américain un naufrage : es migrants fuient la misère (salaires de 5$/jour au Mexique) pour des jobs sous-payés aux États-Unis. L’Amérique a besoin de leur travail, mais refuse de les reconnaître...

"Forgotten Continent : A History of the New Latin America", Michael Reid (2017)

L’Amérique latine, souvent négligée dans les récits globaux, est un continent en pleine transformation, marqué par des progrès économiques et démocratiques, mais aussi par des inégalités persistantes et des défis structurels. Reid combine analyse historique et perspectives contemporaines pour dépasser les clichés (instabilité, pauvreté, violence) et montrer une région complexe et dynamique. Une nouvelle édition mise à jour du guide des best-sellers sur les défis sociaux, politiques et économiques auxquels sont confrontés l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud Dix ans après sa première publication, l’ancien rédacteur en chef de The Economist pour les Amériques, Reid suggère que la plupart des pays d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, bien que moins pauvres, moins inégaux et mieux éduqués qu’auparavant, font face à des temps économiques plus difficiles maintenant que le boom des produits de base des années 2000 est terminé. Son compte-rendu révisé et approfondi de la région révèle des sociétés dynamiques plus préoccupées par la corruption et le changement climatique, les incertitudes d’un États-Unis dirigé par Donald Trump et un cycle politique qui, dans bien des cas, passe du populisme de gauche aux gouvernements de centre-droit.

Cette nouvelle édition essentielle donne un aperçu important des changements radicaux qui se sont produits en Amérique latine ces dernières années et indique les priorités pour l’avenir.

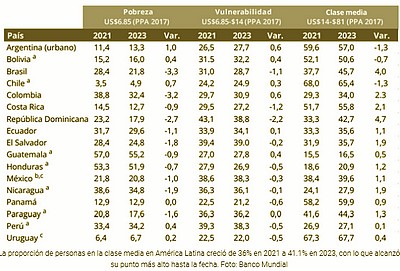

"Clase media" - Entre 2003 et 2014, environ 50 millions de Latino-Américains sont entrés dans la classe moyenne (Banque mondiale),

portant les caractéristiques suivantes,

- Accès aux biens durables (voitures, smartphones) mais peu d’épargne ou de patrimoine (consommation)

- Valorisation de l’éducation et mobilité sociale, mais frustrations face aux plafonds de verre (aspirations).

- une quête d'identité politique, tantôt progressiste (ex. : soutien à Lula au Brésil), tantôt conservatrice (ex. : rejet du chavisme au Venezuela).

- "El crecimiento de la clase media en América Latina alcanzó un récord del 41,1%; sin embargo, la desigualdad y el trabajo informal son obstáculos en esta recuperación" (2024) - ..

Le rapport de la Banque mondiale désignera en 2024 la République dominicaine comme le pays d’Amérique latine ayant enregistré la croissance la plus significative de sa classe moyenne. La majeure partie de cette classe moyenne réside en zones urbaines, reflétant ainsi un lien entre urbanisation et accès à des emplois plus stables et formels. Selon la Banque mondiale, les membres de la classe moyenne en Amérique latine ont généralement un niveau d’éducation plus élevé. Dans le cas dominicain, plus d’un tiers dispose d’un diplôme de l’enseignement supérieur. Ce profil réduit significativement le risque de basculer dans la pauvreté, un phénomène étroitement lié aux faibles niveaux d’éducation dans la région....

La classe moyenne latino-américaine est plus large qu’en Afrique ou en Asie du Sud, mais bien plus petite et fragile qu’en Europe ou aux États-Unis : elle représente en moyenne, en 2024, 35 à 40% de la population, soit environ 230 millions de personnes. A comparer avec l'Europe ou l'Amérique du Nord, 60 70% de la population et l'Asie de l’Est (Chine, Corée) et ses 50%, en forte croissance. le seuil de classe moyenne en Amérique latine est de 10–50 USD/jour (Banque mondiale, en parité de pouvoir d’achat), bien en dessous des standards des pays riches (où le seuil démarre à ~50–100 USD/jour). Et 40% de la classe moyenne latino-américaine est "vulnérable" (risque de retomber dans la pauvreté en cas de crise). Au Chili et en Uruguay, les classes moyennes sont proches des standards européens (IDH élevé, stabilité), au Brésil ou au Mexique, la classe moyenne est nombreuse mais fragile (dépendante des aides sociales). Elle s'est effondrée au Venezuela ..

Mais ce sont les fortes inégalités qui règnent en Amérique latine qui sont les plus choquantes. Les 1% les plus riches détiennent 41% des richesses en Amérique latine (Oxfam, 2023), contre 32% en moyenne mondiale. Et les 10% les plus riches possèdent 71% des richesses (contre 52% en Europe). Et les pays les plus inégalitaires (Brésil, Colombie) sont aussi les plus violents et ceux qui connaissent nombre de révoltes sociales (Chili 2019, Pérou 2023).

Parmi les raisons structurelles expliquant ces fortes inégalités, on cite le plus souvent l'héritage colonial (1% des propriétaires contrôlent 50% des terres agricoles au Brésil, en Colombie, et des hiérarchies raciales persistantes), la fameuse économie extractive ou la dépendance aux matières premières (pétrole, cuivre, soja) qui profitent aux élites, sans redistribution (au Chili, 1% de la population capte 33% des revenus du cuivre), la très faible imposition des riches, et des élites politiques et économiques qui savent protéger leurs privilèges ...

L'Amérique latine a produit des conceptions spécifiques du monde, de la société, de l'existence et de l'histoire qui lui sont propres, issues d'un contexte historique, culturel, social et géopolitique singulier. Ces idées, souvent influencées par des situations coloniales, postcoloniales et de dépendance, sont difficiles à retrouver ailleurs sous la même forme ...

- Le « Buen Vivir » (Sumak Kawsay) est un concept originaire des peuples andins (Quechuas et Aymaras) qui remet radicalement en cause les conceptions occidentales du progrès économique et du développement ('Buen Vivir : Une alternative au développement", Alberto Acosta, 2014). Il valorise en effet une vie harmonieuse en communauté, en équilibre avec la nature, où le bien-être collectif prime sur l'individu et la consommation matérielle (Équateur, Bolivie, Pérou). Mais un outil de légitimation politique plus qu’une pratique réelle?

- La Pachamama (« Terre-Mère »), une vision cosmologique andine où la terre est une entité vivante, sacrée et dotée de droits propres. Influence majeure sur les mouvements écologiques latino-américains, donnant lieu à des constitutions reconnaissant les droits de la nature (Équateur, Bolivie).

- Le Métissage (Mestizaje), concept central qui décrit l'identité collective latino-américaine comme une fusion complexe entre peuples indigènes, africains et européens. L'identité métisse est perçue comme un processus dynamique plutôt que comme une simple combinaison d’éléments ethniques.

- La « colonialité du pouvoir » (colonialidad del poder), développée par le sociologue péruvien Aníbal Quijano (1928-2018), cette notion décrit comment les structures coloniales persistent après la fin formelle de la colonisation, structurant encore aujourd’hui les inégalités sociales, ethniques et économiques. Pour lui, le racisme et la division internationale du travail sont des héritages coloniaux encore actifs. Il a analysé comment la modernité européenne s'est construite en opposition aux peuples colonisés, associant "rationalité" et "blanchité" tout en marginalisant les savoirs non-occidentaux. Et plaidé pour une décolonisation des savoirs, valorisant les perspectives indigènes et afro-descendantes souvent exclues des cadres académiques dominants ("Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina", 2000; "Modernidad, identidad y utopía en América Latina", 1988)

- Le Réalisme magique (« Realismo mágico »), un courant littéraire et artistique issu d'Amérique latine (Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier). Il intègre naturellement la magie, le merveilleux et l'irrationnel dans le quotidien, représentant ainsi une vision unique de la réalité et de l'existence.

- Cosmovisions indigènes (« cosmovisiones indígenas ») : chez les peuples indigènes (Mayas, Quechuas, Aymaras, Mapuches, Guaranis), l’existence humaine est profondément interconnectée avec la nature, les ancêtres et le cosmos. L’humain est perçu comme un élément au sein d’un réseau vivant et spirituel complexe, différent du dualisme occidental nature/culture.

- La « Théologie de la libération » (Teología de la liberación), un mouvement religieux et politique né en Amérique latine dans les années 1960-1970 (Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, Oscar Romero). Il propose une relecture de l’histoire biblique à travers les luttes des pauvres et des opprimés, établissant une vision spécifique où l’histoire humaine doit être l’histoire de la libération des injustices.

- La Pédagogie critique (« Pedagogía crítica », Paulo Freire), une théorie éducative née au Brésil, devenue mondialement influente. elle soutient une éducation émancipatrice basée sur la conscientisation (conscientização), c’est-à-dire la prise de conscience critique par les opprimés de leur propre oppression.

- Dépendantisme économique (« Teoría de la dependencia ») : une théorie économique originale née dans les années 1950-1960 en Amérique latine (Raúl Prebisch, Fernando Henrique Cardoso, André Gunder Frank). Elle interprète l’histoire économique du monde comme structurée par des relations d’exploitation et de dépendance entre pays riches (centraux) et pays pauvres (périphériques). Elle remet ainsi en question les modèles occidentaux de développement linéaire et universel.

- Syncrétisme religieux (« Sincretismo religioso »), un mélange spécifique et original du catholicisme imposé par les Européens avec les traditions spirituelles indigènes et africaines, créant des religions nouvelles (Santería à Cuba, Candomblé au Brésil, culte de la Virgen de Guadalupe au Mexique).

"Redeemers: Ideas and Power in Latin America" (2011, Enrique Krauze)

Une œuvre ambitieuse qui retrace l'histoire intellectuelle et politique de l'Amérique latine à travers les figures marquantes qui ont façonné ses idées, ses révolutions et ses contradictions.

Krauze, historien et éditeur mexicain, propose une série de portraits biographiques pour explorer les grands courants idéologiques (libéralisme, socialisme, nationalisme, etc.) et leur impact sur la région du XIXe siècle à nos jours. Les personnages clés : des penseurs, tels que José Martí, Octavio Paz, Gabriela Mistral; des révolutionnaires, Emiliano Zapata, Che Guevara, Fidel Castro; des réformateurs et dictateurs, Juan Perón, Hugo Chávez, Eva Perón.

Krauze examine comment les leaders latino-américains se sont souvent présentés comme des "rédempteurs" (sauveurs), promettant une transformation radicale de la société (cf. le culte de la personnalité autour de Fidel Castro ou Hugo Chávez). Ces figures charismatiques ont parfois miné les institutions démocratiques au nom d’un idéal révolutionnaire.

Tension entre libéralisme et populisme,

- Les Libéraux, José María Luis Mora (Mexique) ou Domingo Faustino Sarmiento (Argentine) ont défendu la modernité, l’éducation et la démocratie.

- Les Populistes, Perón, Chávez ou Lázaro Cárdenas ont mobilisé les masses avec des promesses de justice sociale, mais souvent au prix d’un pouvoir centralisé.

Krauze souligne le contraste entre les idéaux (le zapatisme) et la réalité (corruption, autoritarisme). Les espoirs des révolutions (mexicaine, cubaine, sandiniste) et leurs échecs à créer des sociétés plus justes.

Le rôle des intellectuels: des écrivains comme Octavio Paz ou Mario Vargas Llosa ont joué un rôle politique crucial, critiquant à la fois les dictatures et les excès révolutionnaires.

Mais Krauze est un critique connu du populisme et du socialisme, ce qui peut influencer ses jugements ...

L'Amérique latine est une région marquée par des clivages profonds, entre richesse et pauvreté, entre régimes autoritaires et démocraties fragiles, et entre influences étrangères concurrentes. Ces fractures expliquent son instabilité chronique et ses difficultés à former un bloc uni sur la scène internationale....

- Fracture Nord-Sud : Inégalités économiques et développement

Amérique du Sud vs Amérique centrale et Caraïbes : Les pays d'Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili) ont généralement des économies plus diversifiées et intégrées dans le commerce mondial, tandis que l'Amérique centrale et les Caraïbes dépendent davantage du tourisme, des remises migratoires et de l'agriculture. Des pays comme le Venezuela, le Nicaragua et Haïti connaissent des crises économiques profondes, tandis que d'autres (Uruguay, Costa Rica) affichent une relative stabilité.

- Fracture idéologique : gouvernements de gauche (progressistes) vs gouvernements de droite (conservateurs), à gauche, Mexique (AMLO), Colombie (Gustavo Petro), Brésil (Lula), Chili (Gabriel Boric), à droite, Argentine (Javier Milei), Uruguay (Luis Lacalle Pou), Équateur (Daniel Noboa). Cette division, qui n'est pas sans évolutions, influence les alliances régionales (CELAC, Prosur) et les relations avec les États-Unis, la Chine ou la Russie.

- Des conflits territoriaux et tensions frontalières : Venezuela vs Guyana (revendication sur l’Essequibo, riche en pétrole), Bolivie vs Chili (accès à la mer, perdu lors de la guerre du Pacifique, 1879), Colombie vs Nicaragua (litige maritime devant la CIJ).

- Instabilité politique et crises sociales constantes : crise au Venezuela (régime autoritaire de Maduro, exode massif), crise en Haïti (gangs, vide politique, intervention internationale), protestations sociales (Chili 2019, Colombie 2021, Pérou 2022-2023).

- Importance de l'influence des puissances extérieures : États-Unis (influence traditionnelle via l'OEA, accords militaires (Colombie), pressions sur le Venezuela et Cuba), Chine (investissements massifs dans les infrastructures (canal du Nicaragua, ports au Pérou) et commerce, soja brésilien, cuivre chilien) et Russie (soutien aux régimes de Maduro, au Venezuela, et Ortega, au Nicaragua).

- Une image tristement médiatisée, narcotrafic et criminalité organisée : Mexique, Colombie, Pérou comme principaux producteurs de cocaïne, la Centramérique, comme zones de transit (Honduras, Guatemala) contrôlées par les cartels, ce qui impliquent corruption des institutions, violences (Mexique), interventions militaires (Équateur 2024).

- Des questions environnementales et indigènes critiques : déforestation en Amazonie (Brésil, Bolivie, Colombie), conflits miniers (Pérou, Mexique), mouvements indigènes (Équateur, Bolivie) contre l'extractivisme...

L’Amérique latine abrite des puissances mondiales émergentes telles que le Brésil et le Mexique, et a d’importants liens avec d’autres titans comme la Chine, l’Inde et l’Afrique ...

"Global Latin America: Into the Twenty-First Century" (Volume 1), de Matthew C. Gutmann (2016), un ouvrage collectif, analyse les dynamiques culturelles, politiques, économiques et sociales de l'Amérique latine dans un contexte mondialisé au XXIe siècle : comment la région influence et est influencée par les phénomènes globaux, tels que les migrations, les échanges culturels, les mouvements sociaux et les enjeux économiques. L'ouvrage souligne la complexité de l’Amérique latine comme acteur global, à la fois victime des inégalités mondiales et force de transformation. Il constate les échecs tant du Néolibéralisme (Les réformes des années 1980-1990 (privatisations, austérité, ouverture commerciale) n’ont pas apporté de croissance durable, aggravant les inégalités) que ceux du Progressisme du XXIe siècle (gouvernements de gauche) : bien qu’ayant réduit la pauvreté, ces régimes n’ont pas rompu avec l’extractivisme, les rendant vulnérables aux crises. Les banques centrales latino-américaines, souvent influencées par des orthodoxies monétaires (inflation ciblée, indépendance excessive), limitent les politiques de relance. Le manque d’investissement public dans l’innovation et les infrastructures empêche une transformation productive.

Vernengo compare l’Amérique latine à l’Asie de l’Est, où des États interventionnistes ont soutenu l’industrialisation, contrairement au modèle latino-américain, trop dépendant des capitaux étrangers.

Dans "Why Latin American Nations Fail: Development Strategies in the Twenty-First Century" Matias Vernengo (2017) examine les raisons structurelles et politiques des échecs économiques persistants en Amérique latine au XXIe siècle et, contrairement aux explications simplistes (corruption, culture, ou mauvaise gestion), l’auteur adopte une approche économique hétérodoxe, inspirée du keynésianisme et du structuralisme latino-américain, pour analyser les limites des stratégies de développement de la région. Vernengo souligne comment les structures économiques héritées de la colonisation (extractivisme, inégalités, dépendance aux exportations de matières premières) continuent de freiner le développement : la région reste soumise aux fluctuations des marchés mondiaux, sans diversification industrielle suffisante.

"The Heart That Bleeds: Latin America Now", Alma Guillermoprieto (1994)

Un classique du journalisme narratif, indispensable pour comprendre l'Amérique latine à un moment charnière. Les années 1980-90, une époque de transitions brutales, des dictatures qui tombent (Argentine, Chili), des guerres civiles (Salvador, Pérou), des crises économiques (hyperinflation, ajustements néolibéraux), et l'émergence de mouvements sociaux. Guillermoprieto, journaliste mexicaine (ex-collaboratrice du Washington Post et The New Yorker), combine reportage rigoureux et narration littéraire. Son approche est à la fois analytique et empathique, centrée sur des individus ordinaires pour illustrer des dynamiques plus larges. Au Pérou, le conflit entre le Sentier lumineux et l'État, vu à travers des récits de paysans pris entre deux feux. En Colombie, la montée des cartels de la drogue et leur impact sur la société (ex. : le meurtre de Luis Carlos Galán). Au Salvador, les conséquences de la guerre civile sur les civils, avec des portraits de guérilleros et de réfugiés. En Argentine, les espoirs déçus après la dictature militaire, avec la corruption persistante sous Carlos Menem. Au Chili, la transition fragile vers la démocratie après Pinochet, où Guillermoprieto souligne les limites de la réconciliation. Au Mexique, les effets du néolibéralisme (privatisations, fin du modèle protectionniste) sur les ouvriers et les paysans, préfigurant la révolte zapatiste de 1994. Au Brésil, la fracture sociale à Rio, entre favelas et élites, avec un regard sur le carnaval comme exutoire et miroir des contradictions. A Cuba, la crise post-soviétique et les contradictions du régime castriste, à travers des scènes de la vie quotidienne.

Guillermoprieto évite les généralisations en ancrant ses analyses dans des récits individuels. Elle dénonce l'avidité des classes dirigeantes et l'hypocrisie des politiques néolibérales imposées par le FMI. Son traitement des mouvements révolutionnaires (comme le Sentier lumineux) est nuancé, montrant à la fois leur idéalisme et leur brutalité.

Véritable laboratoire politique, depuis la Révolution mexicaine (1910-1920) et la Révolution cubaine (1953-1959), l'Amérique latine n'a eu de cesse d'enchaîner, décennie par décennie, un nombre d'expériences sans équivalent sur aucun autre continent,

- des révolutions et réactions anticommunistes (1950s), - Révolution nationale en Bolivie (1952) - Début des dictatures anticommunistes avec le Guatemala (1954), - Révolution cubaine (Fidel Castro, Che Guevara), premier régime socialiste de la région (1959)

- montée des guérillas (1960s) inspirées par Cuba (FSLN au Nicaragua, FAR au Guatemala) - Intervention américaine en République dominicaine (1965), - Coup d'Etat militaire au Brésil (1964) et début de 21 ans de dictature, - la Théologie de la libération (années 1960-80), la religion peut être un outil de libération,

- des dictatures militaires (années 1960-80), véritables écoles de la terreur, Dictature de Videla en Argentine (1976, 30 000 disparus) - Victoire des sandinistes au Nicaragua (1979), - Tupamaros, guérilla urbaine écrasée en 1972, en Uruguay - le socialisme démocratique du Chili d'Allende (1970-73), coup d'État de Pinochet (1973), symbole de l'ingérence américaine, une démocratie peut périr en une seule journée -

- des transitions démocratiques (1980s), chute de la junte après la guerre des Malouines, en Argentine (1982), - retour de la démocratie au Brésil (1985), - fin de la dictature de Stroessner au Paraguay (1989), - mais début de la guerre du Sendero Luminoso (1980), au Pérou,

- des expériences néolibérales (1990s) et de la fragilité des démocraties,

- les gouvernements progressistes de la "vague rose" (1990s), mais la gauche au pouvoir doit choisir entre radicalité et pragmatisme, - altermondialisme indigène du Zapatisme (1994),les indigènes peuvent réinventer la politique,

- le socialisme du XXIe siècle ou Chavisme (1999-2013), - Evo Morales, premier président indigène en Bolivie (2006), mais retour de Daniel Ortega (autoritarisme croissant).

- crises démocratiques (2010s), - Renversement d’Evo Morales en Bolivie (2019)

- un nouveau cycle progressiste (2020s) en Colombie, au Chili ..

"Latin America’s Turbulent Transitions: The Future of Twenty-First Century Socialism", Roger Burbach (2013)

Au cours des dernières années, quelque chose de remarquable s’est produit en Amérique latine. Pour la première fois depuis la révolution sandiniste au Nicaragua dans les années 1980, les habitants de la région se sont tournés vers des gouvernements de gauche radicale – en particulier au Venezuela, en Bolivie et en Équateur. Pourquoi ce changement profond a-t-il eu lieu et comment ce nouveau soi-disant socialisme du XXIe siècle se manifeste-t-il réellement?

Ce fut l’essor des mouvements progressistes : après des décennies de néolibéralisme, des leaders comme Hugo Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivie) et Rafael Correa (Équateur) ont porté des projets anti-impérialistes et redistributifs. Ces gouvernements ont nationalisé des ressources stratégiques (pétrole, gaz, mines) et augmenté les dépenses sociales, réduisant pauvreté et inégalités. Burbach souligne que ces régimes ont dû composer avec le capitalisme global (ex. : dépendance aux exportations de matières premières). Certains, comme le Venezuela, ont opté pour une rhétorique révolutionnaire, tandis que d’autres (Brésil de Lula) ont adopté des approches plus modérées.

Les limites du modèle : la chute des prix du pétrole (post-2014) a révélé la fragilité économique de ces modèles. Certains leaders (Chávez, Morales) ont été accusés d’autoritarisme, affaiblissant la démocratie participative qu’ils promouvaient. Les élites traditionnelles et les États-Unis ont soutenu des contre-révolutions (coups d’État, guerres médiatiques).

L’avenir incertain du « socialisme latino-américain » : Burbach discute si ces expériences représentent un véritable socialisme ou un capitalisme d’État réformé. Il met en garde contre le risque de revanche néolibérale (comme au Chili post-Pinochet) si les mouvements sociaux ne se consolident pas. Conclusion : Un processus inachevé ...

L’Amérique latine , un champ de bataille géopolitique...

"Empire’s Workshop: Latin America, the United States, and the Rise of the New Imperialism", Greg Grandin (2006), historien spécialiste de l’Amérique latine, analyse comment la région a servi de laboratoire pour les politiques impériales des États-Unis, bien avant les interventions au Moyen-Orient post-11 septembre. Il démontre que les stratégies de domination économique, militaire et idéologique testées en Amérique latine ont ensuite été exportées à l’échelle mondiale.

- L’Amérique latine, comme terrain d’essai de l’impérialisme US - Au XIXe siècle, la doctrine Monroe (1823) et la guerre hispano-américaine (1898) établissent l’hégémonie régionale des États-Unis. Au XXe siècle, les interventions militaires (Nicaragua, Haïti, République dominicaine) et les soutien aux dictatures (Chili 1973, Argentine 1976) consolident le contrôle. Fin XXe siècle : Les politiques néolibérales (consensus de Washington) sont imposées via le FMI et la Banque mondiale.

Des techniques de domination sont exportées ..

- Contre-insurrection : Les méthodes de répression (escadrons de la mort, torture) développées en Amérique centrale (années 1980) inspirent la « guerre contre le terrorisme ».

- Libéralisme autoritaire : Couplage de réformes économiques ultra-libérales et de répression politique (ex. : Pinochet).

- Soft power : Fondations et ONG américaines influencent les élites locales (ex. : formation des militaires latinos aux États-Unis).

Malgré la violence, les mouvements sociaux (sandinistes au Nicaragua, zapatistes au Mexique) ont contré l’hégémonie US. L’échec du néolibéralisme a ouvert la voie à la « vague rose » (gouvernements de gauche dans les années 2000).

Grandin soutient que les États-Unis n’ont jamais surmonté leur vision colonialiste de la région, même après la fin des dictatures. Et les crises latinos (migrations, narcotrafic) sont en partie le résultat des interventions passées.

Les sanctions contre le Venezuela et la destitution de dirigeants (Bolivie 2019) montrent la persistance de l’ingérence, alors que la montée de la Chine en Amérique latine remet en question l’hégémonie US, sans pour autant effacer son héritage...

Pourquoi les mouvements sociaux latino-américains sont parmi les plus innovants au monde. Comment ils redéfinissent la politique, au-delà des partis traditionnels. Quelles leçons ils apportent pour penser les alternatives globales ...

Depuis la redémocratisation d’une grande partie de l’Amérique latine dans les années 1980 et une vague régionale de protestations contre l’austérité dans les années 1990, les études sur les mouvements sociaux sont devenues un élément important des recherches sociologiques, politiques et anthropologiques sur la région.

Bien qu’il existe une littérature abondante sur les mouvements particuliers dans différents pays de la région, la couverture des approches est limitée. "The Oxford Handbook of Latin American Social Movements", Federico M Rossi (2023), un ouvrage collectif, publié dans la prestigieuse Oxford Handbook Series, offre une analyse exhaustive et comparative des mouvements sociaux en Amérique latine du XXᵉ au XXIᵉ siècle. Dirigé par Federico M. Rossi, spécialiste reconnu des mobilisations sociales, il rassemble des contributions pluridisciplinaires pour cartographier la diversité des mouvements sociaux (syndicats, indigènes, féministes, écologistes, etc.), analyser leurs stratégies (protestations, négociations, institutionnalisation), évaluer leur impact sur les politiques publiques et les démocraties de la région.

Un des rares ouvrages à couvrir autant de types de mouvements et de pays,

- Années 1960-1980 : Mouvements révolutionnaires (guérillas) et syndicats ouvriers (ex. : Solidaridad au Chili).

- Années 1990 : Résistance au néolibéralisme (zapatisme au Mexique, piqueteros en Argentine).

- Années 2000-2020 : Mouvements indigènes (Bolivie), féministes (#NiUnaMenos), anti-corruption (Brésil).

- et les nouveaux enjeux, féminismes et LGBTQ+ (vague verte (avortement), mouvements trans.), Justice environnementale (Conflits miniers (Pérou), déforestation en Amazonie), Cyberactivisme et surveillance étatique.

Mais certains chapitres sont parfois très théoriques et peu accessibles aux non-spécialistes ...

"The Making of Social Movements in Latin America: Identity, Strategy, and Democracy", Arturo Escobar (1992),

un ouvrage qui s’inscrit dans ce que l'on appelle le courant post-marxiste et post-développementiste, en montrant que le pouvoir ne se limite pas à l’État (il agit aussi dans les discours, les cultures), que les identités sont fluides et politiques (le genre, la race, l’écologie deviennent des enjeux centraux) et que les alternatives émergent « par en bas » (sans attente d’une révolution classique)...

Escobar souligne que les mouvements sociaux latino-américains des années 1980-1990 ne peuvent être réduits à une simple opposition ouvriers vs capitalistes. Ils incluent :

- Les mouvements indigènes (ex. : CONAIE en Équateur, luttes zapatistes au Mexique).

- Les féministes et les collectifs LGBTQ+.

- Les écologistes et les défenseurs des territoires (contre l’extractivisme).

- Les associations de quartiers et les droits humains (ex. : Madres de Plaza de Mayo).

Contrairement aux anciens mouvements (syndicats, guérillas), ces luttes se structurent autour :

- D’appartenances ethniques (réaffirmation indigène, afro-descendante).

- De revendications territoriales (autonomie locale, résistance aux mégaprojets).

- D’une critique du développement occidental (rejet du modèle néolibéral imposé).

Les mouvements étudiés utilisent des méthodes variées :

- Actions directes non-violentes (blocus, marches).

- Médias alternatifs (radios communautaires, art militant).

- Réseaux transnationaux (alliances avec ONG, forums sociaux).

Escobar défend l’idée que ces mouvements portent une vision alternative de la démocratie, basée sur :

- La participation horizontale (décisions collectives, assemblées).

- La pluralité des voix (inclusion des minorités).

- Une économie solidaire (coopératives, échanges locaux).

Un livre qui date de 1992, mais dont les analyses préfigurent des mouvements actuels tels que les féminismes décoloniaux (ex. : NiUnaMenos); les révoltes anti-extractivistes (Pérou, Colombie), les insurrections populaires (Chili 2019, Brésil 2023)...

"Power and Popular Protest: Latin American Social Movements" (Updated and Expanded Edition", Susan Eckstein (1989)

L'auteur souligne que les mobilisations populaires émergent souvent en réponse à l’injustice économique (inégalités, exploitation, politiques néolibérales), l'oppression politique (dictatures, exclusion systémique) et les crises structurelles (dette, inflation, chômage).

L’ouvrage compare divers types de protestations :

- Révoltes urbaines (émeutes contre la hausse des prix, comme au Venezuela dans les années 1980).

- Mouvements paysans (occupations de terres, luttes agraires).