- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

LatinaAmerica - Eduardo Galeano (1940-2015), "Las venas abiertas de América Latina" (1971), "Days and Nights of Love and War" (Días y noches de amor y de guerra, 1978), "Memory of Fire" (Memoria del fuego, 1982-1986) - ...

Last update : 03/03/2017

"Las venas abiertas de América Latina" (1971, Les Veines ouvertes de l’Amérique latine), traduit dans une vingtaine de langues, fut l'histoire sans concession et la dénonciation implacable du pillage des nations d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud par les puissances européennes et nord-américaine, les multinationales, monstres hybrides des temps modernes : cinq siècles de pillage de l’Amérique latine par les puissances coloniales et impérialistes. Celles-ci ont opéré avec une redoutable efficacité dans cet ensemble d’îles solitaires qu’est l’Amérique latine : chaque pays a été conduit à plier sous le poids conjugué de ses divisions sociales, de ses armées, de ses polices pour l’enfoncer progressivement dans l’échec politico-économique et dans la misère la plus profonde ...

Le livre reflète une époque, c'est un classique engagé, à lire comme un diagnostic historique plutôt qu'une analyse contemporaine (quoique bien des éléments restent toujours pertinents). Un livre culte en Amérique latine, censuré dans plusieurs dictatures militaires.

Mais Galeano s'était déjà engagé sur une autre voie : avec "Memoria del fuego" (1982-1986), il réinventait la narration historique en recréant une histoire des Amériques du mythe de la création à l’année 1984, une période de plusieurs millénaires, de l’époque précolombienne mythique jusqu’au XXe siècle contemporain qui se permettait, évènement par évènement, instantané par instantané, de déconstruire ces récits coloniaux et impérialistes qui avaient réduit tant de voix de résistance et d'émancipation au silence et à l'oubli : l'Amérique latine portait une vision du monde et de la vie, fut-elle mythique, qui fut colonisée et détruite, reformulée sous domination européenne de 1492 à 1700, et livrée, sous ingérence occidentale, aux indépendances, révolutions, dictatures, luttes sociales, espoirs démocratiques, guerres civiles, et interventions étrangères jusque dans les années 1980, et au-delà. Plus que toute autre partie du monde, s'est élaborée ici une «philosophie de l’Amérique latine» comme lieu d’expérience du pouvoir, de la résistance et de l’émancipation des peuples ...

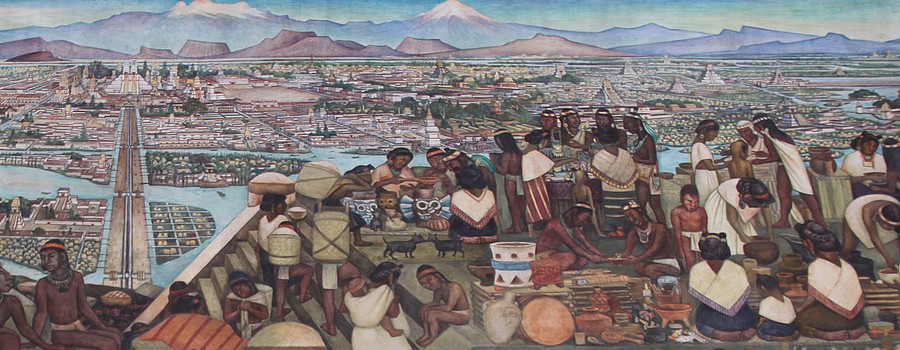

(illustration : Diego Rivera, Mural de la Historia de México, une œuvre monumentale réalisée entre 1929 et 1935 et située dans le Palais National (Palacio Nacional) à Mexico. Le mural retrace l'histoire du Mexique, des civilisations précolombiennes (Aztèques, Mayas) à la Révolution mexicaine, en passant par la colonisation espagnole et l'indépendance. A comparer avec "El hombre controlador del universo" (1934) ou les fresques de Frida Kahlo ....)

"Las venas abiertas de América Latina" (1971, Les Veines ouvertes de l’Amérique latine) d' Eduardo Galeano (1940-2015)

Natif de Montevideo, en Uruguay, dans une famille très aisée et catholique, Eduardo Galeano débute en 1960 une carrière de journaliste, en tant que rédacteur de "Marcha", l'hebdomadaire des intellectuels latino-américains de gauche fondé en 1939. Le coup d'Etat du 27 juin 1973, qui instaura une des plus extrêmes répression politique connue dans le monde (sans doute plus de dix mille détenus dans un pays de trois millions d'habitants), l'oblige à quitter l'Uruguay pour aller vivre en Argentine : il y rencontre sa muse, Helena Villagra, et y écrit un classique de la gauche latino-américaine, "Las venas abiertas de América Latina" (1971, Les Veines ouvertes de l’Amérique latine). Mais il doit affronter la mise en place d'une dictature après le coup d'Etat du 24 mars 1976 qui place le général Jorge Rafael Videla à la tête de l'Argentine : le voici dans l'obligation de s'exiler en Espagne, à Barcelone : il y écrit l'une de ses plus belles oeuvres "Memoria del fuego" ("Mémoires du Feu"), immense fresque inspirée par l’histoire d'une Amérique latine qui ploie sous la misère sociale et l'exploitation, des peuples précolombiens au XXe siècle, composée de trois tomes, "Los nacimientos" (1982, Les Naissances), "Las caras y las máscaras" (1984, Les Visages et les Masques) et "El siglo del viento" (1986, Le Siècle du vent). C'est en 1985 qu'Eduardo Galeano peut enfin revenir en Uruguay, alors que se met en place la transition démocratique, et s'installer à Montevideo où il poursuit son engagement politique ...

- "El libro de los abrazos" (1989, Le Livre des étreintes) est un recueil de courts textes entre mémoire, poésie, anecdote, aphorisme et parabole, dans lequel chaque fragment est une étreinte entre les mots et la vie, entre la douleur historique et la beauté quotidienne.

- "El fútbol a sol y sombra" (1995) - Le football, ombre et lumière (traduction française disponible), n hymne amoureux au football et une critique sociale du sport moderne. Galeano y raconte l’histoire du football, des premiers matchs de rue aux Coupes du monde, en mêlant récits personnels, portraits de joueurs mythiques, et réflexions philosophiques sur la marchandisation du jeu. Le football comme un miroir du monde, de ses injustices et de ses merveilles ..

- "Patas arriba. La escuela del mundo al revés" (1998, Le monde à l’envers : l’école du monde à l’envers) est un essai satirique et critique sur le monde contemporain : l’injustice, la consommation, les médias, la guerre, l’éducation. Galeano y joue le rôle d’un professeur dans une "école du monde à l’envers", dénonçant les logiques absurdes du capitalisme globalisé.

- "Espejos: una historia casi universal" (2008), Miroirs, une histoire presque universelle, 600 courts récits qui racontent des épisodes oubliés, méconnus ou méprisés de l’histoire mondiale. L’ouvrage se veut un contre-manuel d’histoire universelle, raconté depuis les marges : femmes, peuples colonisés, minorités, artistes dissidents…

- "Los hijos de los días" (2012, Les enfants des jours), une entrée par jour de l’année, où chaque date donne lieu à une histoire vraie, un souvenir, une méditation poétique ou politique. L’année devient une cartographie du combat humain pour la mémoire et la justice...

"Las venas abiertas de América Latina" (1971, Les Veines ouvertes de l’Amérique latine)

Introduction:

CIENTO VEINTE MILLONES DE NIÑOS EN EL CENTRO DE LA TORMENTA

120 Million Children in the Eye of the Hurricane

Cent vingt millions d'enfants au coeur de la tempête

Dès l'introduction, Galeano entend révéler l’ampleur de la tragédie humaine derrière les données économiques, et place d’emblée son livre sous le signe de la dénonciation politique. Les enfants sont les victimes innocentes d’un système mondial qui, depuis 1492, transforme la richesse du continent en malédiction : 120 millions d’enfants latino-américains (chiffre des années 1970) qui naissent dans des terres riches (or, pétrole, terres fertiles), vont grandir dans la pauvreté, la faim, l’abandon, mutilés par la violence des régimes militaires ou des milices patronales.

A la racine de cette tragédie, le pillage historique des ressources par les empires (Espagne, Portugal, puis Europe et États-Unis), qui a façonné une économie de dépendance. Les responsables sont désignés : les multinationales (comme United Fruit) qui siphonnent les richesses, les gouvernements locaux corrompus, complices de l’oppression, et les institutions internationales (FMI, Banque mondiale) qui imposent des politiques aggravant la pauvreté. Galeano compare cette exploitation à un massacre, moins visible qu’une guerre mais tout aussi meurtrier, un véritable "génocide silencieux" ..

A la dénonciation, succède l'appel à la prise de conscience : contrairement aux discours qui présentent la pauvreté comme "naturelle", Galeano insiste, elle est le résultat de choix politiques et économiques. L’Amérique latine est comme un corps dont les veines sont ouvertes – ses ressources s’écoulent, saignant le continent au profit d’autres. Et sans changement radical, le cycle de violence et de misère se perpétuera pour les générations futures.

"La division internationale du travail fait que quelques pays se consacrent à gagner, d`autres à perdre. Notre partie du monde, appelée aujourd`hui Amérique latine, s`est prématurément consacrée à perdre depuis les temps lointains où les Européens de la Renaissance s`élancèrent sur l`Océan pour lui rentrer les dents dans la gorge. Les siècles ont passé et l`Amérique latine a perfectionné ses fonctions. Elle n`est plus le royaume des merveilles, où l'imagination pâlissait devant les trophées de la conquête, les mines d`or et les montagnes d`argent. Mais elle a gardé sa condition de servante. Elle demeure au service des besoins étrangers, étant source et réserve de pétrole et de fer, de cuivre et de viande, de fruits et de café, de matières premières et de denrées alimentaires pour ces pays riches qui gagnent en les consommant beaucoup plus que ne gagne l`Amérique latine en les produisant. (...)

Aujourd'hui, pour le monde entier, l`Amérique, cela signifie : les Etats-Unis. Nous habitons, nous, tout au plus, une sous-Amérique, une Amérique de seconde classe, à l'identité nébuleuse.

L'Amérique latine est le continent des veines ouvertes. Depuis la découverte jusqu'à nos jours. tout s`y est toujours transformé en capital européen ou, plus tard, nord-américain, et comme tel s`est accumulé et s`accumule dans ces lointains centres de pouvoir. Tout: la terre. ses fruits et ses profondeurs riches en minerais, les hommes et leur capacité de travail et de consommation, toutes les ressources naturelles et humaines. Les modes de production et les structures sociales de chaque pays ont été successivement déterminés de l'extérieur en vue de leur incorporation à l'engrenage universel du capitalisme. A chacun a été assignée une fonction, toujours au bénéfice du développement de la métropole étrangère prépondérante, et la chaîne des dépendances successives est devenue infinie, elle comporte beaucoup plus de deux maillons : en particulier. à l'intérieur de l'Amérique latine, l'oppression des petits pays par leurs voisins plus puissants, et, dans le cadre de chaque frontière, l'exploitation que les grandes villes et les ports exercent sur les sources locales d`approvisionnement et de main-d'œuvre. (ll y a quatre siècles, seize des vingt villes les plus peuplées de l'Amérique latine étaient déjà fondées.)

Pour ceux qui conçoivent I`Histoire comme une compétition, le retard et la misère de l`Amérique latine sont le résultant de son échec : nous avons perdu, d'autres ont gagné. Mais il se trouve en outre qu`ils ont gagné uniquement parce que nous avons perdu : l`histoire du sous-développement de l`Amérique latine est liée, on l`a dit, à celle du développement du capitalisme mondial. Notre défaite a toujours été la condition implicite de la victoire étrangère : notre richesse a toujours engendré notre pauvreté pour alimenter la prospérité des empires et des gardes-chiourme autochtones à leur solde. Dans l`alchimie coloniale et néo-coloniale, l`or se métamorphose en ferraille et les aliments en poison. Potosi. Zacatecas et Ouro Preto tombèrent à pic de la cime éblouissante des métaux précieux aux fosses profondes des galeries vides et la ruine fut le destin commun de la pampa chilienne du salpêtre et de la forêt amazonienne du caoutchouc : le Nord-Est sucrier du Brésil. les forêts argentines du quebracho ou certaines zones pétrolières du lac de Maracaibo ont de douloureuses raisons de croire à la précarité des richesses que la nature octroie et que l'impérialisme usurpe. La pluie qui irrigue les centres du pouvoir impérialiste noie les vastes faubourgs du système.

Et, simultanément, le bien-être de nos classes dominantes - dominantes à l`intérieur. mais dominées de l'extérieur - est la malédiction de nos masses populaires, condamnées à vivre comme des bêtes de somme.

La brèche s'étend. Aux environs de 1850, le niveau de vie des pays riches dans le monde dépassait de cinquante pour cent celui des pays pauvres. Le développement a accentué encore l'inégalité. Dans son discours devant l'O.E.A. , en avril 1969, Richard Nixon annonçait qu'à la fin du XXe siècle, le revenu per capita aux Etats-Unis serait quinze fois plus élevé qu'en Amérique latine. La force globale du système impérialiste repose sur la nécessaire inégalité de ses composantes, et cette inégalité atteint des proportions chaque jour plus dramatiques. Par la dynamique d'une disparité grandissante, les pays oppresseurs deviennent toujours plus riches en termes absolus, et beaucoup plus encore en termes relatifs. Le capitalisme central peut s'offrir le luxe de créer ses propres mythes de l`opulence et d'y croire. mais on ne se nourrit pas de mythes, et les pays pauvres, qui constituent le vaste capitalisme périphérique, le savent bien. Le revenu moyen d`un Nord-Américain est sept lois plus élevé que celui d'un Latino-Américain et augmente à un rythme dix fois plus rapide. Et les moyennes se révèlent trompeuses quand on tient compte des abîmes insondables qui séparent, au sud du Río Bravo, les nombreux pauvres des quelques riches.

En effet, selon les Nations Unies, six millions de Latino-Américains. au sommet de la pyramide sociale, accaparent un revenu égal à celui des cent quarante millions de travailleurs qui s'entassent à la base. ll existe soixante millions de paysans dont la fortune s'élève à un quart de dollar par jour, alors qu'à l'autre extrémité les proxénètes du malheur se paient le luxe d`accumuler cinq milliards de dollars sur leurs comptes privés en Suisse ou aux Etats-Unis et gaspillent en apparat, en faste stérile - offense et provocation - et en placements improductifs, qui constituent la moitié des investissements, les capitaux que l'Amérique latine pourrait destiner au renouvellement, au développement et à la création de sources de production et de travail. Intégrées depuis toujours à la constellation du pouvoir impérialiste, nos classes dirigeantes n'ont pas le moindre intérêt à vérifier si le patriotisme pourrait être plus rentable que la trahison ou si la mendicité est la seule forme possible de la politique internationale. On hypothèque la souveraineté parce qu' "il n'y a pas d'autre issue" ; les alibis de l'oligarchie confondent d'une manière intéressée l'impuissance d'une classe sociale et l`a priori fataliste d'une absence de destin national.

Josué de Castro déclare : "J. 'ai reçu un prix international de la Paix, mais je pense qu'il n'y a malheureusement pas d'autre solution que la violence pour l'Amérique latine." Cent vingt millions d`enfants se débattent au cœur de cette tempête. La population de l'Amérique latine s'accroît plus qu'aucune autre ; elle a plus que triplé en cinquante ans. Chaque minute, un enfant meurt de maladie ou de faim, et pourtant en l'an2000 il y aura six cent cinquante millions de Latino-Américains et la moitié d'entre eux auront moins de quinze ans : une bombe de temps. Sur deux cent quatre-vingts millions de Latino-Américains, il y a actuellement cinquante millions de chômeurs ou de personnes sous-employées et près de cent millions d`analphabètes. La moitié des Latino-Américains vivent entassés dans des taudis. Les trois plus gros marchés de l'Amérique latine - l'Argentine, le Brésil et le Mexique - n`arrivent pas ensemble à égaler la capacité de consommation de la France ou de l`Allemagne occidentale, bien qu'au total la population de nos trois grands dépasse largement celle de n`importe quel pays européen. Compte tenu de sa population, l'Amérique latine produit moins aujourd'hui qu'avant la dernière guerre mondiale ..."

Primera parte

LA POBREZA DEL HOMBRE COMO RESULTADO DE LA RIQUEZA DE LA TIERRA

Mankind’s Poverty as a Consequence of the Wealth of the Land

La richesse de la terre engendre la pauvreté de l'homme

Cette première partie nous décrit comment les ressources naturelles de l'Amérique latine ont été pillées par les puissances coloniales puis impérialistes, générant sous-développement et dépendance économique ...

- Galeano décrit la fièvre de l'or et de l'argent qui a motivé la conquête espagnole et portugaise. Les empires aztèque et inca sont dévastés pour extraire des métaux précieux, envoyés en Europe sans bénéfice pour les colonies. Les mines (comme Potosí en Bolivie) deviennent des symboles de l'exploitation et de la mort massive des indigènes, remplacés plus tard par des esclaves africains. L'accumulation de richesses en Europe contraste avec la misère en Amérique latine, où l'économie devient dépendante de l'exportation de matières premières.

- La culture de la canne à sucre, introduite par les colonisateurs, repose sur l'esclavage et détruit les écosystèmes. Les plantations sucrières (notamment au Brésil et dans les Caraïbes) enrichissent l'Europe mais appauvrissent la région, créant des structures latifundiaires qui persistent après les indépendances. Galeano souligne que ces monocultures ont empêché le développement d'économies diversifiées et autonomes.

- "Les sources souterraines du pouvoir" - L'auteur examine l'exploitation des ressources minières (cuivre, fer, pétrole) au XIXe et XXe siècles par des entreprises étrangères (États-Unis, Royaume-Uni). Les multinationales (comme United Fruit Company) contrôlent non seulement l'économie, mais aussi les gouvernements latino-américains, favorisant des dictatures. Les profits sont exportés, tandis que les pays restent sous-développés, avec des élites locales complices.

- Galeano montre ainsi que la richesse naturelle de l'Amérique latine a été sa malédiction : extraite au profit des puissances étrangères, elle a engendré pauvreté, dépendance et violence. Cette "désaccumulation primitive" a façonné une économie de pillage qui perdure à travers le néocolonialisme.

"... L'expansion des marchés latino-américains accélérait l'accumulation de capitaux dans les pépinières de l'industrie britannique. L'Atlantique était depuis longtemps l'axe du commerce mondial et les Anglais avaient su profiter de la situation de leur île et de ses nombreux ports, à mi-chemin entre la Baltique et la Méditerranée, et tournés vers les côtes de l'Amérique. L'Angleterre organisait un système universel et se convertissait en prodigieuse usine fournisseuse de la planète : les matières premières arrivaient du monde entier et les objets manufacturés étaient déversés sur le monde entier.

L'Empire possédait le port le plus grand et l'appareil financier le plus puissant de son temps ; il avait le niveau le plus élevé de spécialisation commerciale, disposait du monopole mondial des assurances et du fret et dominait le marché international de l'or, Friedrich List, le père de l'Union douanière allemande, avait déclaré que le libre-échange était le principal produit d'exportation de la' Grande-Bretagne. Rien ne rendait plus furieux les Anglais que le protectionnisme douanier et ils le faisaient parfois savoir par le sang et par le feu, comme dans la guerre de l'Opium avec la Chine. Pourtant, la libre concurrence sur les marchés ne devint une vérité révélée pour l'Angleterre qu'à partir du moment où elle fut assurée d'être la plus forte, et après avoir développé son industrie textile à l'abri de la législation protectionniste la plus rigide d'Europe.

Dans les débuts difficiles, lorsque l'industrie britannique n'était pas encore compétitive, le citoyen anglais que l'on surprenait à exporter de la laine brute, non traitée, était condamné à perdre la main droite et, s'il récidivait, on le pendait ; il était interdit d'enterrer un cadavre avant que le curé de l`endroit n'eût certifié que le suaire provenait d'une fabrique nationale.

"Tous les phénomènes destructeurs suscités par la libre concurrence à l'intérieur d'un pays, a constaté Marx, se reproduisent dans des proportions gigantesques sur le marché mondial".

L'entrée de l'Amérique latine dans l'orbite britannique. dont elle n'allait sortir que pour s'intégrer au système nord-américain, se fit à l'intérieur de ce cadre général, et la dépendance des nouveaux pays indépendants s'y consolida. La libre circulation des marchandises et la libre circulation de l'argent pour les paiements et le transfert des capitaux eurent des conséquences dramatiques.

Au Mexique, Vicente Guerrero arriva au pouvoir en 1829, "porté par le désespoir des artisans, un désespoir insufflé par le grand démagogue Lorenzo de Zavala, qui lança sur les boutiques pleines de marchandises anglaises du Parián une foule affamée et désespérée". Guerrero y resta peu de temps et s'effondra au milieu de l'indifférence des travailleurs car il ne sut pas, ou ne put pas, imposer un barrage à l'importation des marchandises européennes, "dont l`abondance, dit Chávez Orozco, faisait gémir les masses artisanales citadines sans emploi, elles qui, avant l'indépendance et surtout pendant les périodes de guerre en Europe, vivaient dans une certaine aisance". L'industrie mexicaine avait manqué de capitaux, d`une main-d`œuvre suffisante et de techniques modernes ; elle n'avait bénéficié ni d'une organisation efficace, ni de voies de communications, ni de moyens de transport pour rejoindre les marchés et les sources d'approvisionnement. "Les seules choses qui probablement ne lui firent pas défaut, dit Alonso Aguilar. furent les interventions, les restrictions et les obstacles de' tous ordres". Malgré tout, comme l'observera Humboldt. l`industrie s'était réveillée dans les moments de stagnation du commerce extérieur, lorsque les communications maritimes étaient interrompues ou difficiles, et on avait commencé à fabriquer de l'acier et à utiliser le fer et le mercure. Le libéralisme que l'indépendance apporta ajouta des perles à la Couronne britannique et paralysa les centres textiles et métallurgiques de Mexico, de Puebla et de Guadalajara.

Lucas Alamán, homme politique conservateur de grande qualité, comprit à temps que les idées d'Adam Smith contenaient du poison pour l`économie nationale et favorisa, en tant que ministre, la création d°une banque nationale, la Banque d`équipement, afin d'encourager l'industrialisation.

Un impôt sur les cotonnades venant de l'étranger fournirait au pays les ressources nécessaires à l`achat à l'extérieur des machines et moyens techniques dont le Mexique avait besoin pour couvrir sa demande en tissus de coton nationaux. Le pays disposait de la matière première, d'une énergie hydraulique plus économique que le charbon et put former rapidement des ouvriers qualifiés. La Banque vit le jour en 1830, et peu après arrivèrent des meilleures usines européennes les machines les plus modernes pour filer et tisser le coton ; en outre, l'Etat engagea des experts étrangers. En 1844. les grands tissages de Puebla fabriquèrent un million quatre cent mille coupes de cotonnade rustique. La nouvelle capacité industrielle du pays dépassait la demande intérieure ; le marché de consommation "du règne de l'inégalité", formé en majeure partie d'Indiens affamés, ne pouvait suivre ce développement manufacturier vertigineux. L'effort en vue de rompre la structure héritée de la colonisation butait contre cette muraille. Néanmoins, l'industrie s'était à tel point modernisée que les usines textiles nord-américaines comptaient en moyenne, jusqu'en 1840, moins de fuseaux que les fabriques mexicaines.

Dix ans plus tard, la proportion s'était largement inversée. L'instabilité politique, les pressions des commerçants anglais et français et de leurs puissants associés à l'intérieur du pays, et l'allure étriquée du marché national, étranglé d'avance par l'économie minière et latifondiste, mirent fin à cette expérience réussie. Avant 1850, le progrès de l'industrie textile mexicaine avait déjà cessé. Les créateurs de la Banque d'équipement avaient élargi leur rayon d'action et, lorsqu'elle disparut, les crédits s'étendaient également aux tissages de la laine, aux fabriques de tapis et à la production du fer et du papier. Esteban de Antuñano voyait même la nécessité pour le Mexique de créer au plus tôt une industrie nationale de la mécanique "pour contrecarrer l'égoïsme européen". Le grand mérite du cycle d'industrialisation de Lucas Alamán et d'Esteban de Antuñano réside dans le fait que tous deux rétablirent la concordance absolue "entre l'indépendance politique et l'indépendance économique, et préconisèrent comme seul système de défense contre les puissances agressives une impulsion énergique de l'économie industrielle". Alamán lui-même se fit industriel, créa la plus importante usine textile mexicaine de l`époque (elle s'appelait Cocolapan et elle existe toujours) et organisa les industriels en groupe de pression devant les gouvernements successifs partisans du libre-échange. Mais Alamán, conservateur et catholique, n`arriva pas à poser la question agraire car lui-même se sentait idéologiquement lié à l'ordre ancien et ne pressentit pas que le développement industriel était d'avance condamné à rester une utopie s'il manquait de bases sur lesquelles s'appuyer dans ce pays de latifondi immenses et de misère généralisée..."

(...)

".. La structure actuelle de l'industrie en Argentine, au Brésil et au Mexique - les trois grands pôles de développement en Amérique latine - laisse déjà apparaître les déformations caractéristiques d`un développement reflet; dans les autres pays plus faibles, la satellisation de l`industrie s'est effectuée sans difficultés majeures, à quelques exceptions près. Ce n'est sûrement pas un capitalisme concurrentiel qui exporte aujourd`hui des usines en plus des marchandises et des capitaux, qui pénètre et accapare tout: c'est l'intégration industrielle consolidée, à l'échelle internationale, par le capitalisme à l'âge des grandes multinationales, des monopoles aux dimensions illimitées qui couvrent les activités les plus variées dans les régions les plus diverses du globe terrestre. Les capitaux nord-américains se concentrent d`une façon plus étroite en Amérique latine que sur le territoire des Etats-Unis ; une poignée de trusts contrôlent l`immense majorité des investissements. Pour eux, la nation n'est pas une tâche à entreprendre, ni un drapeau à défendre, ni un destin à conquérir : la nation n'est qu'un obstacle à franchir - car la dépendance indispose quelquefois - et un fruit délicieux à dévorer.

Pour les classes dirigeantes de chaque pays, la nation constitue-t-elle, au contraire, une mission à accomplir ? Le grand galop du capital impérialiste a trouvé l'industrie locale sans défense et sans conscience de son rôle historique. La bourgeoisie s'est alliée à l'invasion étrangère sans verser ni larmes ni sang ; quant à l'Etat, son influence sur l'économie latino-américaine, qui s'affaiblit depuis deux décennies, a été réduite au minimum grâce aux bons offices du Fonds monétaire international. Les trusts nord-américains ont fait irruption en Europe à pas de conquérants et se sont emparés du développement du Vieux Continent à un tel point que, nous annonce-t-on, l'industrie nord-américaine installée sur place sera la troisième puissance industrielle de la planète, après les Etats-Unis et l'Union soviétique.

Si la bourgeoisie européenne, avec toute sa tradition et sa force, n'a pu opposer de digues à cette marée, comment la bourgeoisie latino-américaine aurait-elle réussi à mener à bien l'impossible aventure d'un développement capitaliste indépendant ? En Amérique latine, au contraire, le processus de dénationalisation a été beaucoup plus rapide et plus économique et a eu des conséquences incomparablement plus terribles.

A notre siècle, la croissance manufacturière de l'Amérique latine avait été guidée du dehors. Elle ne fut pas engendrée par une politique planifiée de développement national, ne constitua pas le couronnement de la maturité des forces productrices, ni le résultat de l'éclatement des conflits internes, déjà « dépassés », entre les propriétaires terriens et un artisanat national qui avait à peine vécu. L'industrie latino-américaine naquit du ventre même du système agro-exportateur, pour répondre au déséquilibre aigu provoqué par la ruine du commerce extérieur. En effet, les deux guerres mondiales, et surtout la grave dépression dont le capitalisme fut frappé à partir de l'explosion du vendredi noir d'octobre 1929, provoquèrent une violente réduction des exportations ..."

Segunda parte

EL DESARROLLO ES UN VIAJE CON MÁS NÁUFRAGOS QUE NAVEGANTES

Development Is a Voyage with More Shipwrecks than Navigators

Le développement est un voyage qui compte plus de naufragés que de navigateurs

La deuxième partie de l'ouvrage d'Eduardo Galeano examine comment, après les indépendances du XIXe siècle, l'Amérique latine est restée économiquement dominée par des puissances étrangères (d'abord l'Angleterre, puis les États-Unis), perpétuant une structure de dépendance et de sous-développement.

- Galeano explique que les indépendances politiques (au début du XIXe siècle) n'ont pas entraîné de véritable libération économique. Les nouvelles républiques (comme l'Argentine, le Mexique, le Brésil) restent soumises aux intérêts commerciaux britanniques, puis américains. Les élites locales (créoles et propriétaires terriens) reproduisent les structures coloniales, maintenant les inégalités. L’industrialisation est volontairement freinée pour garder ces pays comme fournisseurs de matières premières.

- "La structure contemporaine du pillage" - Après la Seconde Guerre mondiale, les multinationales américaines remplacent les empires européens. Le contrôle des secteurs clés : pétrole (Standard Oil), mines (Anaconda Copper), bananes (United Fruit Company), etc.

L’influence politique : coups d’État (comme celui du Guatemala en 1954 contre Jacobo Árbenz) et soutien aux dictatures (Batista à Cuba, Stroessner au Paraguay) pour protéger les intérêts économiques. Et la dette extérieure : Mécanisme de contrôle financier qui oblige les pays à s’endetter pour payer des infrastructures souvent inutiles, tout en remboursant avec de nouvelles dettes.

- Les États-Unis justifient leurs invasions (Nicaragua, République dominicaine, etc.) par la lutte contre le communisme, mais en réalité, ils défendent leurs entreprises.

Les "réformes" économiques imposées : Le FMI et la Banque mondiale conditionnent leurs prêts à des politiques d’austérité qui appauvrissent les populations.

Le mythe du libre-échange : Les pays riches subventionnent leurs industries tout en exigeant l’ouverture des marchés latino-américains, ce qui tue les productions locales.

Dès 1977, Galeano constatera que la situation s’est aggravée, que les dictatures militaires (Pinochet au Chili, Videla en Argentine) multiplient les répressions, que le modèle d’exportation de matières premières s’intensifie, creusant les inégalités, et que la dépendance technologique et financière s’accroît avec les multinationales.

Le "développement" promis par les puissances dominantes n’a été qu’une illusion et les peuples latino-américains paient le prix en misère, répression et dépendance...

".... Dans nos pays, l'industrie de la terreur paie cher, comme toutes les autres industries, le know-how étranger. La technologie nord-américaine de la répression, essayée aux quatre points cardinaux de la planète, s'achète et est appliquée sur une grande échelle. Mais il serait injuste de ne pas reconnaître, dans ce domaine, une certaine capacité créatrice aux classes dirigeantes latino-américaines.

Nos bourgeoisies ne furent pas capables de promouvoir un développement économique indépendant et leurs tentatives de création d'une industrie nationale ne connurent qu'un envol bref et court, au ras du sol comme celui des gallinacés. Tout au long de notre processus historique, les maîtres du pouvoir ont donné également des preuves multiples de leur manque d'imagination politique et de leur stérilité culturelle.

En revanche, ils ont su monter une gigantesque machinerie de la peur et ont apporté leurs propres perfectionnements à la technique d'extermination des personnes et des idées. A cet égard, l'expérience récente des pays du Río de la Plata est significative.

"La désinfection nous prendra beaucoup de temps", annoncèrent aussitôt les militaires argentins. Les forces armées furent appelées tour à tour par les classes dominantes de l'Uruguay et de l'Argentine pour anéantir les forces de changement, arracher leurs racines, perpétuer le système de privilèges et créer des conditions économiques et politiques séduisantes pour le capital étranger: terre rasée, pays où I'ordre règne, travailleurs dociles et bas salaires. Rien n'est plus « en ordre » qu'un cimetière. La population est donc devenue immédiatement l'ennemi intérieur. Le moindre signe de vie, de protestation ou de simple doute constitue, selon la doctrine militaire de la sécurité nationale, une dangereuse provocation.

Des mécanismes complexes de prévention et de répression ont été mis en place.

Un rationalisme profond se cache sous les apparences. Pour être efficace, la répression doit paraître arbitraire. Si l'on excepte la respiration, toute activité humaine peut constituer un délit. En Uruguay, la torture est une forme habituelle d'interrogatoire : n'importe qui peut en être victime, et pas seulement les suspects ou les individus coupables d'actes d'opposition. Ainsi la panique de la torture se répand parmi les citoyens, comme un gaz paralysant qui envahit chaque maison et s'insinue dans le cœur de chacun.

Au Chili, la partie de chasse à l'homme a fait trente mille morts ; mais en Argentine, on ne fusille pas : on séquestre. Les victimes disparaissent. Les années invisibles de la nuit se chargent de l'opération. Il n'y a ni cadavres ni responsables. Ainsi la tuerie - toujours officieuse, jamais officielle - s'effectue dans l'impunité totale, et l'angoisse collective se propage au maximum. Personne ne rend de comptes à personne, on ne fournit pas d'explications. Chaque crime est une douloureuse incertitude pour les familiers de la victime en même temps qu'un avertissement pour tous. Le terrorisme d'Etat se propose de paralyser la population par la peur.

En Uruguay, pour trouver du travail ou pour le conserver, il faut avoir le visa des militaires. Dans un pays où il est difficile d'obtenir un emploi en dehors des casernes et des commissariats, cette obligation ne sert pas seulement à pousser vers l`exil une bonne partie des trois cent mille citoyens fichés comme appartenant à la gauche ; elle est également une menace pour ceux qui restent. Les journaux de Montevideo ont coutume de publier des repentirs publics et des déclarations de citoyens qui se frappent la poitrine, au cas où... : "Je n'ai jamais été, je ne suis pas, je ne serai jamais..."

En Argentine, il n'est plus nécessaire d'interdire aucun livre par décret. Le nouveau Code Pénal poursuit, comme toujours, l'écrivain et l'éditeur d'un ouvrage jugé subversif. Mais il poursuit aussi l'imprimeur, afin que personne ne se risque à imprimer un texte tout simplement douteux, et aussi le diffuseur et le libraire, afin que personne ne se risque à le vendre ; et, comme si ce n'était pas suffisant, il punit le lecteur, pour que personne n'ose le lire et encore moins le conserver. Le consommateur d'un livre est ainsi traité de la même façon que le consommateur de drogues. Dans ce projet d'une société de sourds-muets, chaque citoyen doit devenir son grand inquisiteur.

En Uruguay, ne pas dénoncer son prochain est un délit. En entrant à l'université, les étudiants jurent par écrit de dénoncer toute personne s'adonnant dans le campus à « toute activité étrangère à l`étude ». L'étudiant partage la responsabilité de tout ce qui se passe en sa présence. Dans ce projet d'une société de somnambules, chaque citoyen doit être son propre flic et celui des autres. Néanmoins, le système, à juste titre, se méfie. On compte cent mille policiers et soldats en Uruguay, mais aussi cent mille indicateurs. Les espions travaillent dans les rues et dans les cafés, dans les autobus, les usines et les lycées, dans les bureaux et à l'Université. Celui qui se plaint à voix haute de la cherté ou de la dureté de la vie se retrouve en prison : il a commis "un attentat contre la valeur morale des forces armées", et le paie de trois à six ans de détention.

Au référendum de janvier 1978, voter "oui" à la dictature de Pinochet consistait à tracer une croix sous le drapeau du Chili. On votait "non" en inscrivant une croix sous un rectangle noir. Le système veut se confondre avec le pays. Le système, c'est le pays, dit la propagande officielle en bombardant jour et nuit les citoyens. L'ennemi du système est un traître à la patrie. S'indigner contre l'injustice ou vouloir le changement constituent des preuves de trahison. Dans nombre de pays latino-américains, celui qui n`a pas émigré vit en exil sur sa propre terre.

Pourtant, au moment même où Pinochet célébrait sa victoire, la dictature traitait de "désertion collective du travail" les grèves qui éclataient malgré la terreur dans tout le Chili. La plupart des séquestrés et des disparus en Argentine sont constitués d'ouvriers qui avaient une activité syndicale. Infatigablement, de nouvelles formes de lutte naissent de l'imagination populaire intarissable, le travail-tristesse, le travail-chahut, et la solidarité trouve de nouveaux chemins pour chasser la peur. Plusieurs grèves unanimes se sont succédé en Argentine pendant l'année 1977, lorsque le risque de perdre sa vie était aussi grand que celui de perdre son travail. On ne détruit pas d'un trait de plume la puissance contestataire d'une classe ouvrière organisée ayant une longue tradition de lutte. Au mois de mai de la même année, lorsque dictature uruguayenne dressa le bilan de son programme de lavage des consciences et de castration collective, elle se vit obligée de reconnaître qu'il restait "encore dans le pays 37 % de citoyens intéressés par la politique".

Nous n`assistons pas, sur nos terres, à l'enfance sauvage du capitalisme mais à sa sanglante décrépitude. Le sous-développement n'est pas une étape du développement. Il en est la conséquence. Le sous-développement de l'Amérique latine provient du développement étranger et continue de l'alimenter. Impuissant par sa fonction de servitude internationale, moribond à la naissance, le système a des pieds d'argile. Il se prend pour le destin et voudrait se confondre avec l'éternité. Toute mémoire est subversive, car elle est différente, et aussi tout projet d'avenir. On oblige le zombie à manger sans sel : le sel, un danger, pourrait le réveiller. Le système cherche son modèle dans la société immuable des fourmis. C'est pourquoi il s'entend mal avec l'histoire des hommes, en constante transformation. Et aussi parce que, dans l'histoire des hommes, chaque acte de destruction trouve tôt ou tard sa réponse dans un acte créatif."

Calella, Barcelone, avril 1978.

(traduction Plon, Claude Couffon).

Une troisième partie, constituées de postfaces ajoutées par Galeano dans les rééditions, où il réévalue ses analyses et critique les nouvelles formes d'impérialisme...

"Siete años después" (1977)

Cette première postface montre l’évolution de Galeano (passage d’une analyse économique à une vision plus politique) et révèle les dynamiques des années 1970 (coups d’État, crise de la dette). Galeano reconnaît en effet que son livre a parfois présenté l'exploitation de l'Amérique latine comme un processus inévitable et linéaire, sans assez souligner les résistances populaires ou les alternatives historiques. Ce livre voulait être un manuel de pillage, mais il n’a pas su être un manuel de rébellion, et il regrette de ne pas avoir assez mis en lumière les luttes des peuples indigènes, des ouvriers et des mouvements sociaux contre l'oppression coloniale et capitaliste.

L'Actualisation politique (1970s) se porte sur les dictatures militaires : Galeano dénonce la vague de régimes autoritaires soutenus par les États-Unis (Chili de Pinochet, Argentine de Videla), qui écrasent les espoirs de changement social évoqués dans la première édition (1971). Il critique les "mirages" économiques (industrialisation dépendante, endettement) promus par les élites locales et les multinationales, qui aggravent les inégalités. Et il identifie la dette comme un outil néocolonial pour maintenir la domination des pays riches (thème qui deviendra central dans les éditions suivantes).

Galeano analyse comment les entreprises étrangères (agroalimentaire, mines, pétrole) pillent les ressources avec la complicité des gouvernements locaux. Malgré un constat sombre, il salue les mouvements révolutionnaires en Amérique centrale (Sandinstas au Nicaragua, guérillas), la résistance culturelle (théologie de la libération, presse underground) et en appelle à l'action (contrairement au livre original, la postface est un texte engagé, incitant à la lutte).

"Catorce años después" (1980)

En 1980, Galeano écrit sous la menace des dictatures (il est exilé en Espagne), mais il continue à adapter son analyse aux nouveaux défis qui se posent d'autant que le constat est plus sombre. Galeano décrit comment les régimes militaires (Argentine, Chili, Brésil) ont systématisé la torture et les disparitions avec le soutien des États-Unis (Doctrine de la Sécurité Nationale). Les tortionnaires ne se cachent même plus et gouvernent. Il reconnaît d'autre part que les mouvements armés des années 1970 (comme les Tupamaros en Uruguay) ont été écrasés, mais souligne que leur combat a au moins servi à exposer l’injustice structurelle.

La dette s'impose désormais comme l'arme absolue du néocolonialisme. Crise de la dette (1982) : Galeano anticipe la crise qui éclatera deux ans plus tard : les pays latino-américains sont pris au piège des prêts du FMI, qui imposent des plans d’austérité (privatisations, coupes sociales). De nouvelles formes de pillage apparaissent et il dénonce les multinationales (comme United Fruit) qui contrôlent terres et ressources, et les banques internationales qui remplacent les anciens colonisateurs.

Malgré la répression, Galeano identifie des signes d’espoir : les Mères de la Place de Mai (Argentine), symbole de la résistance pacifique, l’Église des pauvres (théologie de la libération) qui soutient les opprimés et la culture par ses chansons engagées et son théâtre populaire.

"Veinticinco años después" (1997)

Dans cette troisième et dernière postface, ajoutée pour le 25e anniversaire de Les Veines ouvertes de l'Amérique latine, Eduardo Galeano livre une réflexion à la fois rétrospective et prospective, mêlant autocritique, constats amers sur le néolibéralisme triomphant, et lueurs d'espoir venues des marges. C'est un bilan sans concession ... Le monde a sans doute changé, mais les veines restent ouvertes" ..

- Victoire du capitalisme globalisé et échec des alternatives socialistes ..

Galeano reconnaît que la chute de l'URSS et la conversion de la Chine au capitalisme ont laissé le néolibéralisme sans rivaux. Il critique les régimes latino-américains qui ont abandonné toute velléité de réforme (ex. le Mexique du PRI, l'Argentine de Menem). Le système aurait-il gagné en cruauté ce qu'il a perdu en stupidité? De nouvelles formes de colonialisme interviennent, les multinationales (minières, agroalimentaires) remplacent les anciens empires, avec des méthodes plus sophistiquées : privatisations (eau, énergie, terres) vendues comme "modernisation", exploitation des travailleurs via des zones franches (maquiladoras).

- L’Amérique latine, laboratoire du néolibéralisme ..

Galeano dénonce les politiques du FMI imposées après les crises des années 1990 (ex. au Brésil ou en Bolivie), qui ont accru la pauvreté. Il ironise sur le discours de la "mondialisation heureuse", masquant un apartheid social : les indigènes sont toujours des indigènes, mais maintenant on les appelle 'exclus.

- Réévaluation du livre : une analyse trop économiste, Galeano regrette d'avoir minoré les résistances culturelles et spirituelles des peuples indigènes (ex. les zapatistes au Chiapas, apparus en 1994). Il admet par ailleurs que son style littéraire a pu esthétiser la souffrance, risquant de la rendre passive. Il assume la dénonciation des élites locales complices (qu’il surnomme les "porte-serviettes" du pouvoir global) et entretient malgré tout des raisons d'expérer...

Après les années 1990, Galeano s'est engagé dans d'autres formes d'écriture (chroniques, fictions, réflexions plus personnelles) .

"Days and Nights of Love and War" (Días y noches de amor y de guerra) est un livre écrit par l'écrivain uruguayen Eduardo Galeano, publié en 1978 pendant son exil en Espagne. C'est un récit autobiographique et poétique qui mêle mémoires personnelles, chroniques politiques et réflexions sur l'amour, la résistance et la répression en Amérique latine.

Le livre a été écrit pendant une période sombre de l'histoire de l'Amérique latine, marquée par des dictatures militaires (en Uruguay, au Chili, en Argentine, etc.), la censure, la torture et les disparitions. Galeano lui-même a dû fuir l'Uruguay après le coup d'État de 1973.

L'ouvrage est composé de courts fragments, entre journal intime, chronique et poésie. Galeano utilise son style caractéristique, lyrique et engagé, pour raconter des moments de sa vie, des rencontres, des souvenirs et des histoires d'autres victimes de l'oppression.

Comme le titre l'indique, le livre alterne entre des récits d'amour (relations humaines, solidarité, petits bonheurs) et de guerre (luttes politiques, exil, violence d'État). Galeano montre comment l'amour et l'espoir survivent malgré la terreur.

Il rend hommage aux disparus, aux militants et aux gens ordinaires qui ont résisté. Le livre agit comme une archive des luttes et des souffrances, mais aussi de la beauté du quotidien.

"Memory of Fire" (Memoria del fuego) est une trilogie magistrale d'Eduardo Galeano, publiée entre 1982 et 1986, qui retrace l'histoire des Amériques (du continent précolombien jusqu'aux années 1980) à travers des centaines de récits brefs, poétiques et engagés.

Plus qu'une simple chronique historique, c'est une œuvre littéraire hybride, mêlant mythes, faits réels et fiction pour ressusciter la mémoire des vaincus. La colonisation est ici traitée comme un véritable crime (l'extermination des peuples autochtones, l'esclavage, et la spoliation des richesses. cf. Les Veines ouvertes...), des révoltes oubliées sont exhumées (comme Zumbi dos Palmares au Brésil ou Túpac Amaru II au Pérou), et l'art et la résistance intégrés sous toutes leur formes de lutte. Le dernier tome dénonce l'impérialisme moderne et les dictatures soutenues par les États-Unis (Chili 1973, Nicaragua sandiniste, etc.). Galeano entend donner une sépulture littéraire aux victimes ...

Trois tomes, chaque tome couvre une période distincte ...

"À travers les siècles, l'Amérique latine a été dépouillée de son or et de son argent, de ses nitrates et de son caoutchouc, de son cuivre et de son pétrole : sa mémoire a aussi été usurpée. Dès le début, elle a été condamnée à l'amnésie par ceux qui l'ont empêchée d'être. L'histoire officielle de l'Amérique latine se résume à une parade militaire de grands personnages en uniformes fraîchement revenus du pressing. Je ne suis pas historien. Je suis un écrivain qui aimerait contribuer à sauver la mémoire kidnappée de toute l'Amérique, mais surtout de l'Amérique latine, cette terre méprisée et bien-aimée : je voudrais lui parler, partager ses secrets, lui demander de quelles argiles difficiles elle est née, de quels actes d'amour et de violation elle provient.

Je ne sais à quelle forme littéraire appartient cette voix des voix. "Mémoire du feu" n'est pas une anthologie, assurément pas ; mais je ne sais pas si c'est un roman, un essai, un poème épique, un testament, une chronique ou… Cette question ne m'empêche pas de dormir. Je ne crois pas aux frontières qui, selon les douaniers de la littérature, séparent les genres.

Je n'ai pas voulu écrire une œuvre objective — je ne l'ai ni voulu ni pu. Il n'y a rien de neutre dans ce récit historique. Incapable de prendre du recul, je prends parti : je l'avoue et n'en éprouve aucun regret. Cependant, chaque fragment de cette immense mosaïque repose sur des fondations documentaires solides. Ce qui est raconté ici est arrivé, même si je le raconte à ma manière et dans mon style ..."

"Los nacimientos" (1982, Genesis)

Des mythes autochtones à la colonisation (jusqu'au XVIIIe siècle) - Sous le mythe, Galeano évoque les peuples amérindiens, dont la vision du monde fut niée par la colonisation ...

Nous plongeons dans les racines des Amériques avant et après l’arrivée des Européens. Galeano recompose l’histoire à travers une mosaïque de récits brefs (parfois une page, parfois un paragraphe), mêlant Mythes autochtones (création du monde, cosmogonies mayas, quechuas, mapuches, etc.), ...

"La Création

La femme et l’homme rêvèrent que Dieu rêvait d’eux. Dieu chantait et faisait claquer ses maracas en rêvant dans une nuée de fumée de tabac, heureux mais secoué par le doute et le mystère. Les Indiens Makiritare savent que si Dieu rêve de nourriture, il donne fertilité et abondance. S’il rêve de vie, il naît et donne naissance. Dans leur rêve du rêve de Dieu, la femme et l’homme étaient à l’intérieur d’un grand œuf lumineux, chantant, dansant et s’agitant parce qu’ils brûlaient du désir de naître. Dans le rêve de Dieu, le bonheur était plus fort que le doute et le mystère. Ainsi, en rêvant, Dieu les créa par un chant :

« Je brise cet œuf, et la femme naît, et l’homme naît. Et ensemble, ils vivront et mourront. Mais ils renaîtront. Ils naîtront et mourront encore, et renaîtront encore. Jamais ils ne cesseront de naître, car la mort est un mensonge. »

Le Temps

Pour les Mayas, le temps naquit et eut un nom quand le ciel n’existait pas encore et que la terre ne s’était pas éveillée.

Les jours partirent de l’est et se mirent en marche.

Le premier jour fit sortir de ses entrailles le ciel et la terre.

Le deuxième jour construisit l’escalier pour que la pluie puisse descendre.

Les cycles de la mer et de la terre, et la multitude des choses, furent l’œuvre du troisième jour.

Le quatrième jour voulut que la terre et le ciel s’inclinent pour se rencontrer.

Le cinquième jour décida que tous devaient travailler.

La première lumière émana du sixième jour.

Là où il n’y avait rien, le septième jour déposa la terre ; le huitième y plongea mains et pieds.

Le neuvième jour créa les mondes souterrains ; le dixième leur destina ceux qui portaient du poison dans leur âme.

À l’intérieur du soleil, le onzième jour façonna la pierre et l’arbre.

Ce fut le douzième qui fit le vent. Le vent souffla, et on l’appela esprit, car il ne contenait pas la mort.

Le treizième jour humecta la terre et pétrit la boue pour en faire un corps semblable au nôtre.

C’est ainsi qu’on s’en souvient au Yucatán.

Amour

Dans la jungle amazonienne, la première femme et le premier homme se regardèrent avec curiosité. C’était étrange, ce qu’ils avaient entre les jambes.

« On te l’a coupé ? » demanda l’homme.

« Non, dit-elle, j’ai toujours été comme ça. »

Il l’examina de près. Se gratta la tête. Il y avait là une plaie ouverte. Il déclara : « Mieux vaut éviter le manioc, les bananes ou tout fruit qui s’ouvre en mûrissant. Je vais te soigner. Allonge-toi dans le hamac et repose-toi. »

Elle obéit. Patiemment, elle avala des infusions et le laissa lui appliquer onguents et remèdes. Elle serrait les dents pour ne pas rire quand il lui assurait : « Ne t’inquiète pas. »

Elle jouait le jeu, bien qu’elle commençât à se lasser de jeûner dans un hamac. Le souvenir des fruits lui mettait l’eau à la bouche.

Un soir, l’homme arriva en courant dans la clairière. Bondissant d’excitation, il s’écria : « J’ai trouvé ! »

Il venait de voir le singe mâle « soigner » la femelle dans les branches d’un arbre.

« C’est comme ça qu’il faut faire », dit l’homme en s’approchant de la femme.

Quand l’étreinte prit fin, un parfum dense de fleurs et de fruits emplit l’air. Des corps enlacés s’élevaient des vapeurs et des lueurs jamais vues, et tout était si beau que les soleils et les dieux en moururent de honte.

Maïs

Les dieux façonnèrent les premiers Mayas-Quichés dans l’argile. Peu survécurent. Fragiles, sans force, ils se désagrégeaient avant même de pouvoir marcher.

Alors les dieux essayèrent le bois. Les pantins de bois parlaient et marchaient, mais ils étaient secs ; sans sang ni substance, sans mémoire ni destin. Ils ne savaient pas parler aux dieux, ou n’avaient rien à leur dire.

Puis les dieux créèrent des mères et des pères avec du maïs. Ils pétrirent leur chair avec du maïs jaune et du maïs blanc.

Les femmes et les hommes de maïs voyaient autant que les dieux. Leur regard embrassait le monde entier.

Alors les dieux soufflèrent sur leurs yeux et les voilèrent à jamais, car ils ne voulaient pas que les hommes voient au-delà de l’horizon.

La Mort

Le premier des Indiens Modocs, Kumokums, bâtit un village sur les rives d’une rivière. Bien qu’il restât assez d’espace pour que les ours s’y pelotonnent et dorment, les cerfs se plaignirent du froid mordant et du manque d’herbe.

Kumokums construisit alors un autre village, bien plus loin, et décida d’y passer la moitié de l’année. Pour cela, il divisa l’année en deux : six lunes d’été et six lunes d’hiver, la lune restante étant consacrée au voyage.

La vie entre les deux villages était des plus heureuses, et les naissances se multipliaient ; mais les morts refusaient de partir, et la population devint si nombreuse qu’il fut impossible de la nourrir.

Alors Kumokums décida de chasser les morts. Il savait que le chef du pays des morts était un homme juste et ne maltraitait personne.

Peu après, la jeune fille de Kumokums mourut. Elle mourut et quitta le pays des Modocs, comme son père l’avait ordonné.

Désespéré, Kumokums consulta le porc-épic.

« Tu as pris cette décision, lui dit le porc-épic, et maintenant tu dois en assumer les conséquences, comme tout le monde. »

Mais Kumokums partit pour le lointain pays des morts et réclama sa fille.

« Ta fille est désormais la mienne, lui dit le grand squelette qui régnait là-bas.

Elle n’a ni chair ni sang. Que pourrait-elle faire dans ton pays ? »

« Je la veux quand même », insista Kumokums.

Le chef du pays des morts réfléchit longuement.

« Prends-la, consentit-il enfin. Elle marchera derrière toi. À l’approche du pays des vivants, la chair reviendra recouvrir ses os.

Mais tu ne devras pas te retourner avant d’être arrivé. Compris ? Je t’offre cette chance. »

Kumokums se mit en route. Sa fille marchait derrière lui.

À plusieurs reprises, il toucha sa main, qui devenait à chaque fois plus chaude et plus charnue, et pourtant il ne se retourna pas.

Mais quand la forêt verte apparut à l’horizon, il ne put résister et tourna la tête.

Une poignée d’os s’effrita sous ses yeux.

1492 : La Mer Océane

La Route du Soleil vers les Indes

Les brises sont douces comme un avril de Séville, et la mer pareille au Guadalquivir – mais dès que la houle se lève, les hommes, entassés dans les faux-ponts, vomissent. Trois esquifs rafistolés fendent l’inconnu, cette mer sans cadre. Hommes, gouttes dans le vent. Et si la mer ne les aimait pas ? La nuit tombe sur les caravelles.

Où le vent les jettera-t-il ? Un dorado poursuivant un poisson-volant saute à bord : la panique grandit. L’équipage ne sent plus le parfum salin des vagues, n’entend plus les cris des mouettes et des fous venus de l’ouest. Cet horizon : est-ce là que commence l’abîme ?

La mer a-t-elle une fin ?

Yeux fiévreux des marins aguerris, yeux brûlants des forçats arrachés aux geôles andalouses : ils ne voient dans l’écume ni l’or ni l’argent promis, ni dans les oiseaux des terres lointaines qui survolent les navires, ni dans les joncs verts et les branches couvertes de coquillages dérivant parmi les sargasses.

Le fond du gouffre est-il l’antichambre de l’enfer ? Dans quelle gueule les alizés vont-ils précipiter ces fourmis ? Ils scrutent les étoiles, cherchant Dieu, mais le ciel est aussi muet que cette mer jamais sillonnée. Ils entendent son rugissement, mère mer, voix rauque qui répond au vent par des mots de damnation éternelle, tambours mystérieux grondant dans les profondeurs. Ils se signent, veulent prier mais balbutient : « Cette nuit nous tomberons du monde, cette nuit nous tomberons du monde. »

Galeano avait ressuscité les mondes originels, ceux d'avant 1492, les récits de peuples comme les Mayas ("Le Popol Vuh"), les Aztèques, les Incas, les Tupis, etc. (Les dieux ont essayé quatre fois de créer les hommes. D’abord en boue, puis en bois, en jade… Enfin, ils ont trouvé le maïs). L’Amérique est dépeinte comme un continent vibrant, où la nature et les humains dialoguent, une vision du monde et de l'origine de ce monde que le colonisateur a brisé à jamais ...

S'enchaînent alors les chroniques de la conquête (violence des Espagnols et des Portugais) et la voix des opprimés (esclaves africains, femmes indigènes, résistants anonymes). C'est un autre monde qui se dessiner, et ce n'est celui de l'Amérique latine ...

1492 : Guanahaní

Christophe Colomb

Il tombe à genoux, pleure, baise la terre. Il avance en titubant – depuis un mois, le sommeil l’a fui – et décapite quelques arbustes d’un coup d’épée.

Puis il dresse l’étendard. Un genou en terre, les yeux levés au ciel, il prononce trois fois les noms d’Isabelle et Ferdinand. À ses côtés, le scribe Rodrigo de Escobedo, lent de plume, rédige l’acte officiel.

Désormais, tout appartient à ces monarques lointains : la mer de corail, les plages, les roches veloutées de mousse, les forêts, les perroquets, et ces hommes à la peau couleur de laurier qui ignorent encore les vêtements, le péché et l’argent, contemplant la scène, hébétés.

Luis de Torres traduit en hébreu les questions de Christophe Colomb :

« Connaissez-vous le royaume du Grand Khan ? D’où vient l’or de vos nez et oreilles ? »

Les hommes nus le fixent, bouches béantes. L’interprète tente alors son maigre chaldéen :

« Or ? Temples ? Palais ? Roi des rois ? Or ? »

Puis son arabe approximatif : « Japon ? Chine ? Or ? »

Il s’excuse en castillan devant Colomb. Ce dernier maudit en génois et jette à terre ses lettres de créance, rédigées en latin à l’intention du Grand Khan. Les indigènes observent, intrigués, la colère de cet intrus roux à la peau rugueuse, vêtu d’une cape de velours et d’habits luisants.

Bientôt, la nouvelle parcourra les îles :

« Venez voir les hommes tombés du ciel ! Apportez-leur nourriture et boisson ! »

1492, la chute. Christophe Colomb n’est pas un "découvreur", mais un envahisseur aveuglé par l’or. Galeano cite son journal : "Ils portent de l’or aux oreilles… Il faut les soumettre." La destruction des Taínos (Caraïbes) est racontée à travers des scènes-chocs. Mais Galeano écrit pour "rendre la parole à ceux que l’histoire officielle a réduits au silence" et des figures héroïques surgissent alors de ce passé (Atahualpa (Inca), Hatuey (Taíno brûlé vif), Zumbi, Quilombo de Palmares au Brésil). Les Mapuches disent que la terre saigne quand on la creuse. Les Espagnols n’entendent pas.

L’esclavage et la traite sont alors évoqués, les récits d'Africains arrachés à leur terre, comparés aux mythes Yoruba survivant dans le candomblé brésilien. Puis le Métissage forcé. Galeano montre comment les cultures indigènes et africaines résistent sous le christianisme imposé (syncrétisme). Ainsi la Vierge de Guadalupe devient un symbole indigène, les esclaves camouflent leurs dieux sous les saints.

"Faces and Masks" (Las caras y las máscaras, 1984)

Le XIXe siècle permet d'expliquer les inégalités actuelles de l’Amérique latine...

"Promesse d'Amérique

Le tigre bleu déchirera le monde.

Une autre terre, sans mal, sans mort, naîtra de la destruction de celle-ci. Cette terre le veut. Elle demande à mourir, demande à naître, cette vieille terre offensée. Elle est lasse et aveugle d’avoir tant pleuré derrière ses paupières closes. À l’article de la mort, elle arpente les jours, ce tas d’ordures du temps, et la nuit, elle inspire la pitié des étoiles. Bientôt, le Père Premier entendra les suppliques du monde, cette terre qui veut en devenir une autre, et alors le tigre bleu qui dort sous son hamac bondira.

En attendant ce moment, les Indiens Guaranis errent à travers la terre condamnée.

« As-tu quelque chose à nous dire, colibri ? »

Ils dansent sans relâche, toujours plus légers, plus aériens, psalmodiant les chants sacrés qui célèbrent la naissance prochaine de l’autre terre.

« Brille de tes rayons, brille de tes rayons, colibri ! »

Des côtes maritimes jusqu’au cœur de l’Amérique, ils ont cherché le paradis.

Ils ont contourné jungles, montagnes et fleuves, poursuivant la terre nouvelle, celle qui sera fondée sans vieillesse, sans maladie, sans rien pour interrompre l’éternelle fête de vivre. Les chants annoncent que le maïs poussera de lui-même et les flèches partiront seules dans les fourrés ; ni châtiment ni pardon ne seront nécessaires, car il n’y aura ni interdits ni fautes."

Faces and Masks couvre le XIXe siècle latino-américain, des guerres d’indépendance aux premières luttes ouvrières. Galeano poursuit son projet de "contre-histoire" à travers des micro-récits qui révèlent les promesses trahies des révolutions (liberté pour quelques-uns, oppression pour les autres), les masques des nouveaux pouvoirs (créoles blancs remplaçant les colonisateurs) et les visages oubliés : esclaves, paysans, femmes, et rebelles marginalisés.

Evoquer les indépendances (1800-1830), c'est montrer des héros officiels (Bolívar, San Martín, Hidalgo) dans leur grandeur comme dans leurs contradictions, et c'est aussi rappeler que les peuples indigènes et noirs, qui ont combattu, sont exclus des nouveaux régimes.

Le nouveau colonialisme économique qui s'impose est celui des élites créoles qui reproduisent les structures coloniales, les maîtres ont changé de nom, mais les fouets restent. L’Angleterre puis les États-Unis remplacent l’Espagne. Les bateaux britanniques apportent des textiles et emportent de l’or. Le libre-échange est un piège.

Et comme toujours, on a minimisé bien des résistances populaires (les révoltes d’esclaves (Haïti reste un fantôme qui hante les élites), les guerres paysannes, les cristeros au Mexique, la Guerra de Canudos au Brésil, et des portraits de femmes insurgées (Juana Azurduy, Manuela Sáenz). Résistance culturelle, de même, via le romantisme comme arme (José Martí, Rubén Darío), le tango et la samba, nés dans les marges ...

Mais on observe aussi l'emprise progressive des États-Unis, la doctrine Monroe ("l’Amérique aux Américains") qui cache une mainmise économique, et 1898, la guerre hispano-américaine qui voit Porto Rico et Cuba passer sous contrôle US. L’Espagne perd ses colonies, les peuples se libèrent de l’Espagne, mais pas des oligarchies et les Cubains ne gagnent pas leur liberté.

Le Prophète

Il advint ici, il y a plus de quatre siècles. Étendu sur sa natte, à même le sol, le prêtre-jaguar du Yucatán reçut la parole des dieux. Ils lui parlèrent à travers le toit, accroupis sur sa maison, dans une langue que plus personne ne comprenait.

Chilam Balam, lui qui était la bouche des dieux, se souvint de ce qui n’était pas encore advenu et annonça ce qui serait :

« Le bâton et la pierre se dresseront pour le combat… Les chiens mordront leurs maîtres… Ceux qui ont volé les trônes devront vomir ce qu’ils ont englouti. Très doux, très savoureux était ce qu’ils ont avalé, mais ils le régurgiteront. Les usurpateurs partiront jusqu’aux confins des eaux… Alors il n’y aura plus de dévoreurs d’hommes… Quand l’avidité prendra fin, le visage du monde sera libéré, ses mains seront libérées, ses pieds seront libérés. »

"Century of the Wind" (El siglo del viento, 1986)

Le XXe siècle explique les crises actuelles (migrations, inégalités). Le XXe siècle latino-américain, des révolutions populaires aux dictatures militaires, en passant par l’ingérence permanente des États-Unis. Galeano clôt sa trilogie avec une histoire des luttes et des espoirs brisés, toujours racontée à travers des fragments saisissants.

1900 : San José de Gracia

Le Monde Continue

Certains engloutirent en une dernière noce l’épargne de plusieurs générations. Beaucoup insultèrent ceux qu’ils n’auraient jamais dû insulter et embrassèrent ceux qu’ils n’auraient jamais dû embrasser. Personne ne voulait mourir sans confession.

Le curé donna la priorité aux femmes enceintes et aux nouvelles mères. Ce clerc héroïque tint trois jours et trois nuits dans le confessionnal avant de s’évanouir, victime d’une indigestion de péchés.

À minuit, au dernier jour du siècle, tous les habitants de San José de Gracia se tinrent prêts à mourir en état de grâce. Dieu avait accumulé tant de colère depuis la création du monde, et nul ne doutait que l’heure du Jugement dernier avait sonné. Retenant leur souffle, les yeux clos, les dents serrées, ils écoutèrent les douze coups de l’horloge de l’église, convaincus qu’il n’y aurait pas d’« après ».

Mais il y eut un après. Depuis un bon moment déjà, le XXe siècle était en marche ; il avance comme si de rien n’était. Les habitants de San José de Gracia continuent d’habiter les mêmes maisons, à vivre et survivre parmi les mêmes montagnes du centre du Mexique — au grand désenchantement des dévots qui espéraient le Paradis, et au soulagement des pécheurs qui trouvent finalement que ce petit village n’est pas si mal, tout bien considéré.

Le climat est plus sombre encore, nourri des témoignages de victimes des dictatures, animé d'une ironie mordante contre les pouvoirs en place, et s'attachant toujours à rendre visible les résistants anonymes (artistes, guérilleros, mères de disparus).

Des révolutions trahies (1900-1950), la Révolution mexicaine (1910), ses héros (Zapata, Villa) et sa récupération. Celle du Guatemala (1954) qui voit Jacobo Árbenz renversé par un coup d’État soutenu par la CIA. Les États-Unis appellent ça "démocratie", le Guatemala appelle ça "la mort"...

L’ombre des États-Unis est partout, de Cuba (1959, la révolution castriste et son impact sur l’Amérique latine), au Chili (1973, le coup d’État contre Allende, orchestré par la CIA). C'est le temps des dictatures mais aussi des résistances (1960-1980), en Argentine, les desaparecidos, les Mères de la Place de Mai; en Uruguay, au Brésil, de la torture systématique et des exils forcés. L’art comme arme contre l’oppression, avec Neruda, García Márquez, Violeta Parra. Et l'espoir malgré tout, même si l’histoire semble toujours se répéter sous de nouvelles formes ...

1954 : Boston

La Machine à Mensonges, Pièce par Pièce

Le Moteur

Le bourreau se fait victime ; la victime, bourreau. Ceux qui préparent l’invasion du Guatemala depuis le Honduras accusent le Guatemala de vouloir envahir le Honduras et toute l’Amérique centrale. « Les tentacules du Kremlin sont évidents », déclare John Moors Cabot depuis la Maison Blanche. L’ambassadeur Peurifoy met en garde le Guatemala : « Nous ne pouvons permettre l’établissement d’une république soviétique du Texas jusqu’au canal de Panama. » Derrière ce scandale, on évoque une cargaison d’armes en provenance de Tchécoslovaquie. Les États-Unis ont interdit la vente d’armes au Guatemala.

Engrenage I

Nouvelles, articles, déclarations, pamphlets, photographies, films et bandes dessinées sur les atrocités communistes au Guatemala bombardent le public. Ce matériel pédagogique, dont l’origine n’est pas divulguée, provient des bureaux de la United Fruit à Boston et des agences gouvernementales à Washington.

Engrenage II

L’archevêque du Guatemala, Mariano Rossell Arellano, exhorte la population à se soulever contre le communisme, « ennemi de Dieu et de la Patrie ». Trente avions de la CIA larguent sa lettre pastorale sur tout le pays. L’archevêque fait transporter dans la capitale l’image du Christ populaire d’Esquipulas, qui sera nommé « Capitaine Général de la Brigade Libératrice ».

Engrenage III

À la Conférence panaméricaine, John Foster Dulles frappe la table du poing et obtient la bénédiction de l’Organisation des États américains pour l’invasion projetée. Aux Nations unies, Henry Cabot Lodge bloque les demandes d’aide de Jacobo Arbenz. La diplomatie américaine se mobilise dans le monde entier. La complicité de l’Angleterre et de la France est obtenue en échange d’un silence américain sur les dossiers sensibles du canal de Suez, de Chypre et de l’Indochine.

Engrenage IV

Les dictateurs du Nicaragua, du Honduras, du Venezuela et de la République dominicaine ne fournissent pas seulement des camps d’entraînement, des émetteurs radio et des aéroports à « l’Opération Guatemala » — ils participent aussi à la campagne de propagande. Somoza I convoque la presse internationale à Managua et exhibe des pistolets frappés de faucilles et de marteaux. « Ils proviennent », affirme-t-il, « d’un sous-marin russe intercepté en route vers le Guatemala ».

1983 : Lima

Tamara vole deux fois

Rosa a été torturée — sous la supervision d’un médecin qui indiquait quand s’arrêter — violée, et fusillée à blanc. Elle a passé huit ans en prison, sans procès ni explication, et n’a été expulsée d’Argentine que l’année dernière. Maintenant, à l’aéroport de Lima, elle attend tandis que sa fille Tamara survole les Andes pour la rejoindre. À bord de l’avion, Tamara est accompagnée par deux des grand-mères qui l’ont retrouvée. Elle dévore chaque bouchée qu’on lui sert, ne laissant ni une miette de pain, ni un grain de sucre.

À Lima, Rosa et Tamara se découvrent l’une l’autre. Elles se regardent dans le miroir. Elles sont identiques : mêmes yeux, même bouche, mêmes marques aux mêmes endroits. Quand la nuit tombe, Rosa donne un bain à sa fille. En la couchant, elle sent une odeur douceâtre, lactée, sur sa peau ; alors elle la lave encore. Et encore. Mais malgré le savon, l’odeur persiste. Une odeur étrange… Et soudain, Rosa se souvient. C’est l’odeur des bébés après la tétée : Tamara a dix ans, et ce soir, elle sent comme un nouveau-né.

1984 : Washington

Le Département d’État américain décide de bannir le mot « meurtre » de ses rapports sur les violations des droits de l’homme en Amérique latine et ailleurs. Désormais, il faut dire : « privation illégale ou arbitraire de la vie ».

Depuis quelque temps déjà, la CIA évite aussi le mot « meurtre » dans ses manuels de terrorisme pratique. Quand la CIA assassine un ennemi ou le fait assassiner, elle le « neutralise ».

Le Département d’État appelle « forces de maintien de la paix » toute armée qu’il envoie au sud de ses frontières. Et les tueurs qui se battent pour rétablir ses intérêts économiques au Nicaragua, il les nomme « combattants de la liberté ».

1984 : Washington

Nous sommes tous des otages

Le Nicaragua et d’autres pays insolents continuent d’agir comme s’ils ignoraient que l’histoire s’est vue intimer l’ordre de ne plus bouger, sous peine de destruction totale du monde. « Nous ne tolérerons pas… », prévient le président Reagan. Au-dessus des nuages planent les bombardiers nucléaires. Plus haut encore, les satellites militaires. Sous la terre et sous la mer, les missiles. La Terre continue de tourner uniquement parce que les grandes puissances l’y autorisent. Une bombe au plutonium de la taille d’une orange suffirait à faire exploser la planète entière, et une bonne dose de radiation pourrait la transformer en un désert peuplé de cafards.

Le président Reagan affirme que saint Luc (14:31) recommande d’augmenter le budget militaire pour affronter les hordes communistes. L’économie est militarisée ; les armes tirent de l’argent pour acheter des armes qui tirent de l’argent. On y fabrique des missiles, des hamburgers et de la peur. Il n’y a pas de meilleur commerce que celui de la peur. Le président annonce, jubilant, la militarisation des étoiles."

Une note d’espoir : le vent du siècle emporte les bourreaux, mais pas la mémoire et les feuilles mortes nourrissent les racines ...